我流ではなく予材管理を正しく定着させる意義

これまで多くの企業が導入してきたマネジメント手法「予材管理」。

しかし、自社流のやり方で進めた結果、現場にうまく定着せず、2倍の予材を書くことが目的になってしまうケースも少なくありません。

本来、予材管理は営業目標を安定して達成するための強力なメソッドです。大切なのは、正しい手順で一歩ずつ定着させ、成果につなげること。

ここでは、予材管理を「我流」で終わらせず、現場に根づかせるための考え方とプロセスをご紹介します。

予材管理とは?

まずはその土台となる、「目標の2倍の予材を仕込む」という予材管理の基本的な考え方を、カンタンに解説しましょう。

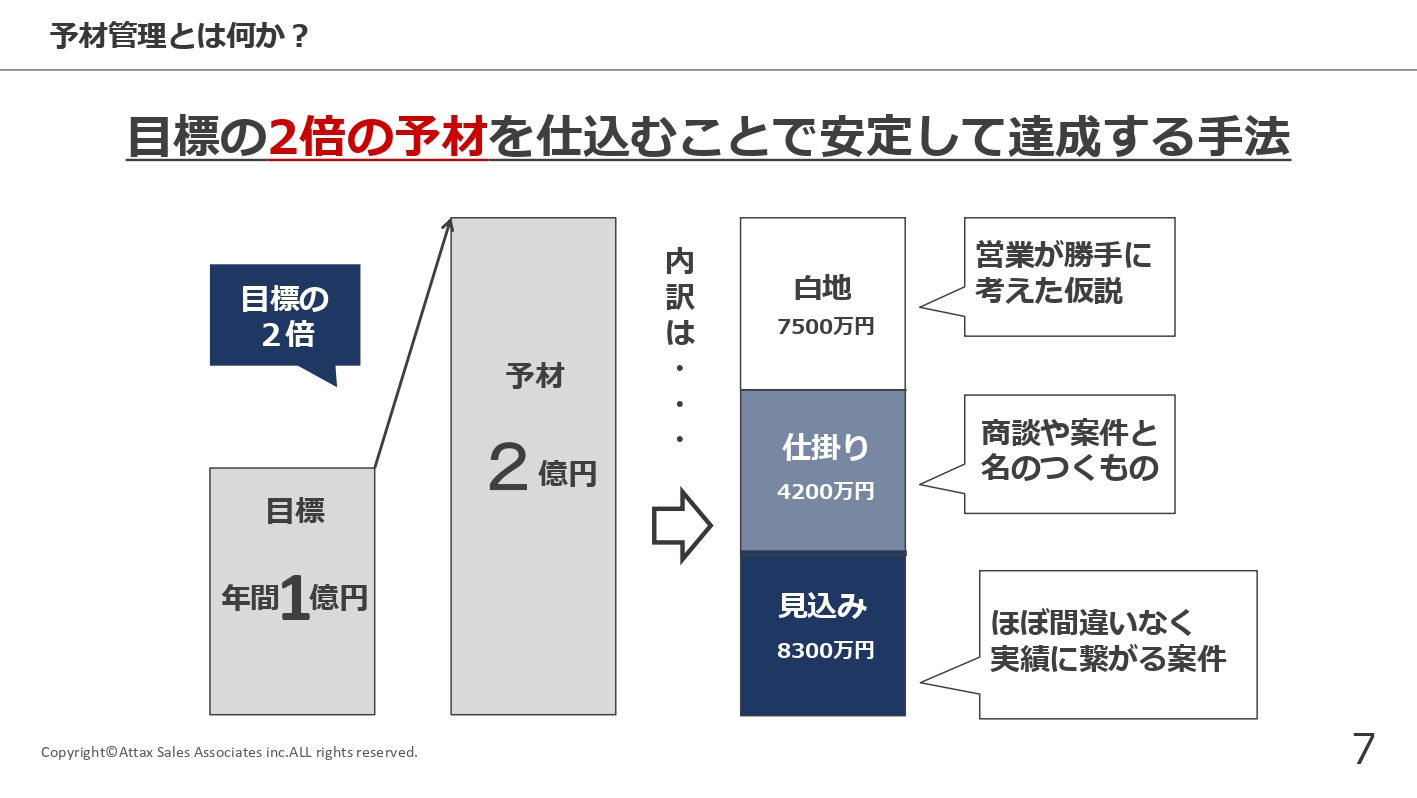

予材管理とは、目標の2倍の予材を仕込むことで安定して目標を達成させるマネジメント手法です。

たとえば目標が年間1億円であれば、その2倍、2億円分の予材をあらかじめ仕込んでおくことで、安定して目標を達成できるようになります。

予材は3つで構成されます。ほぼ間違いなく実績につながる案件を「見込み」、商談や案件と名がつくものを「仕掛り」、そしてまだ仮説段階の「白地」です。

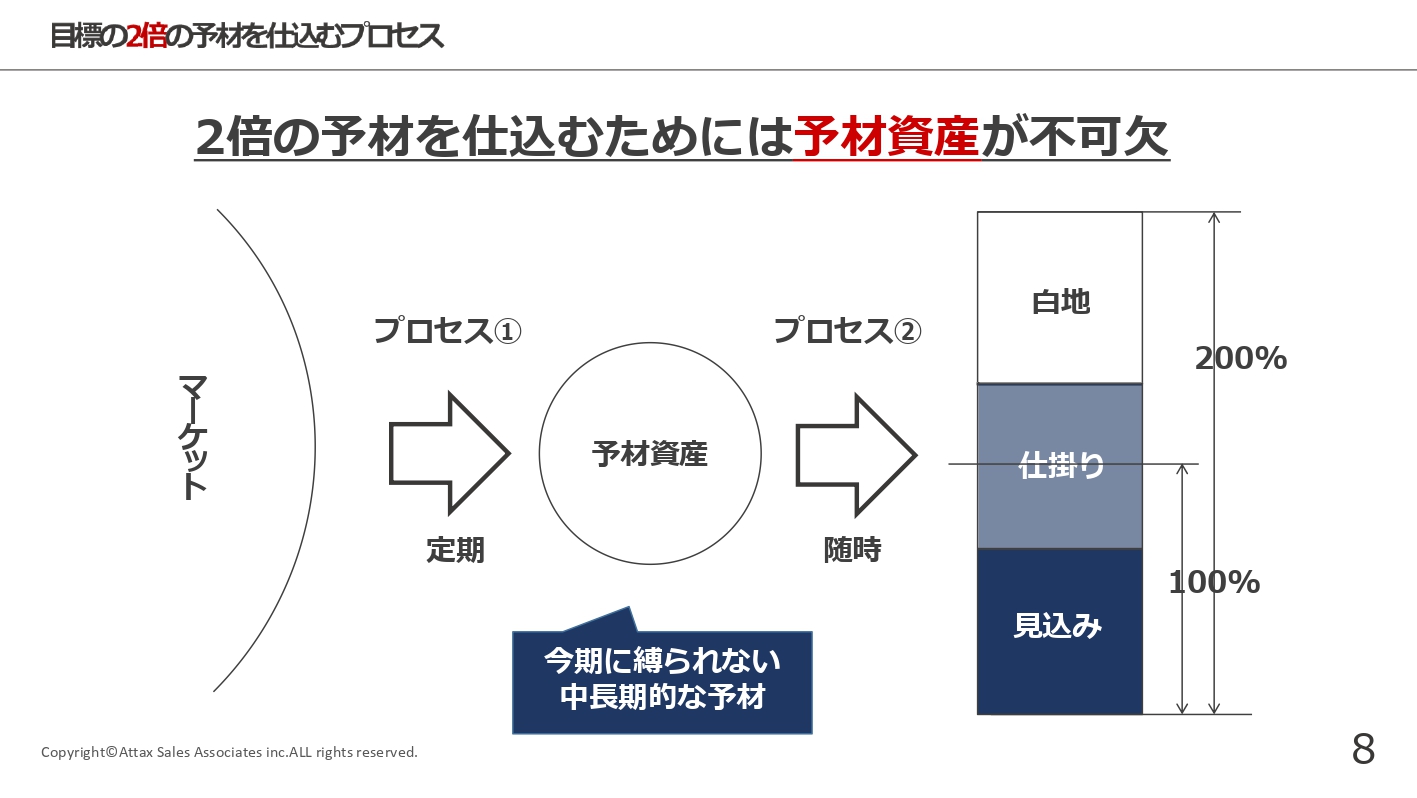

目標の2倍の予材を仕込むために重要なのが「予材資産」。これを潤沢に蓄えていることが欠かせません。

予材資産とは、今期に縛られない中長期的な予材のことです。

たとえば、来期や再来期に受注の可能性がある予材や、まだ具体的な商談にはなっていないものの、潜在的なニーズが見込める予材などが該当します。

予材資産を、定期的な活動(プロセス①)でつくり、随時の活動(プロセス②)で予材化していくことで、見込み・仕掛り・白地が「目標の2倍」になる状態を作ります。

1. 予材資産を増やす

ここからは、予材管理の基本的な手順について見ていきます。

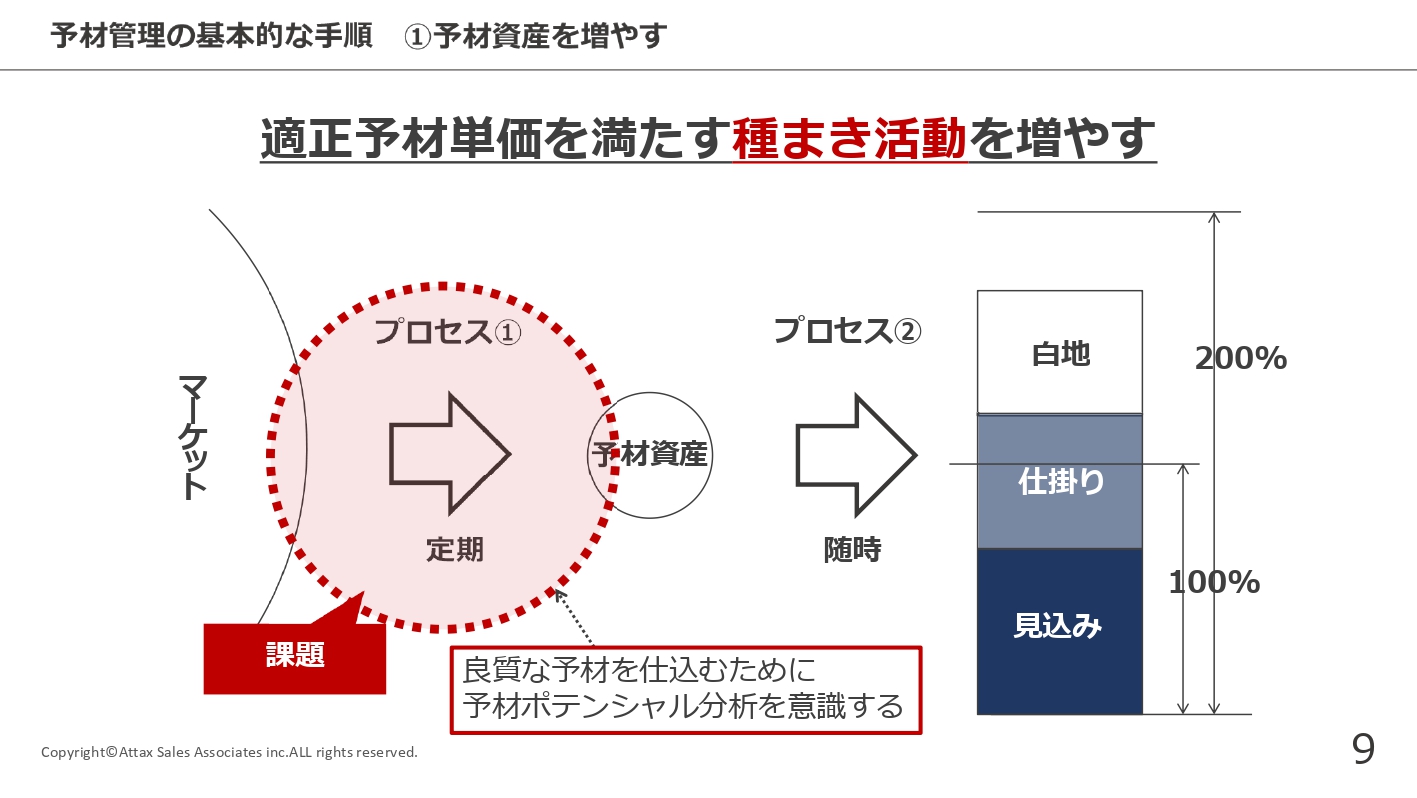

まずは、予材資産を増やすために欠かせない 「種まき活動」 です。

ここで重要なのは、単に件数を追いかけるのではなく、“良質な予材”を仕込むこと。そのために必要なのが、予材ポテンシャル分析。

マーケット全体を対象に、適正予材単価を満たす先を条件式で抽出し、種まき活動を増やします。

2. 予材資産を維持する

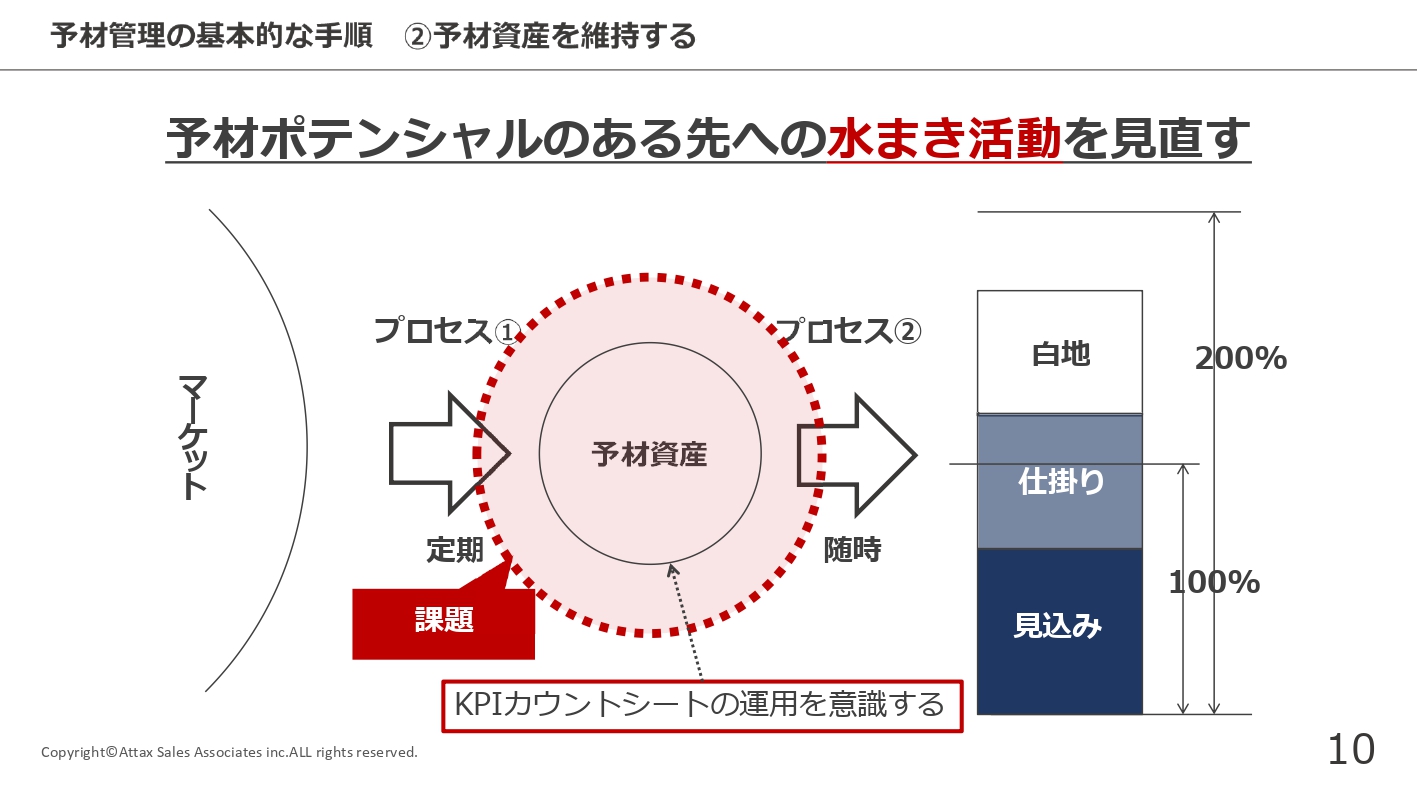

つぎに大切なのは、仕込んだ予材資産を 維持し続けること です。

ただ数を積み上げるだけではなく、予材ポテンシャルの高い先に対して、継続的に「水まき活動」を行うこと が重要になります。

このとき意識したいのが KPIカウントシートの運用です。どの顧客に、どれくらいの頻度でアプローチするかを見える化し、適切な間隔で関係を温め続けることで、予材資産を維持します。

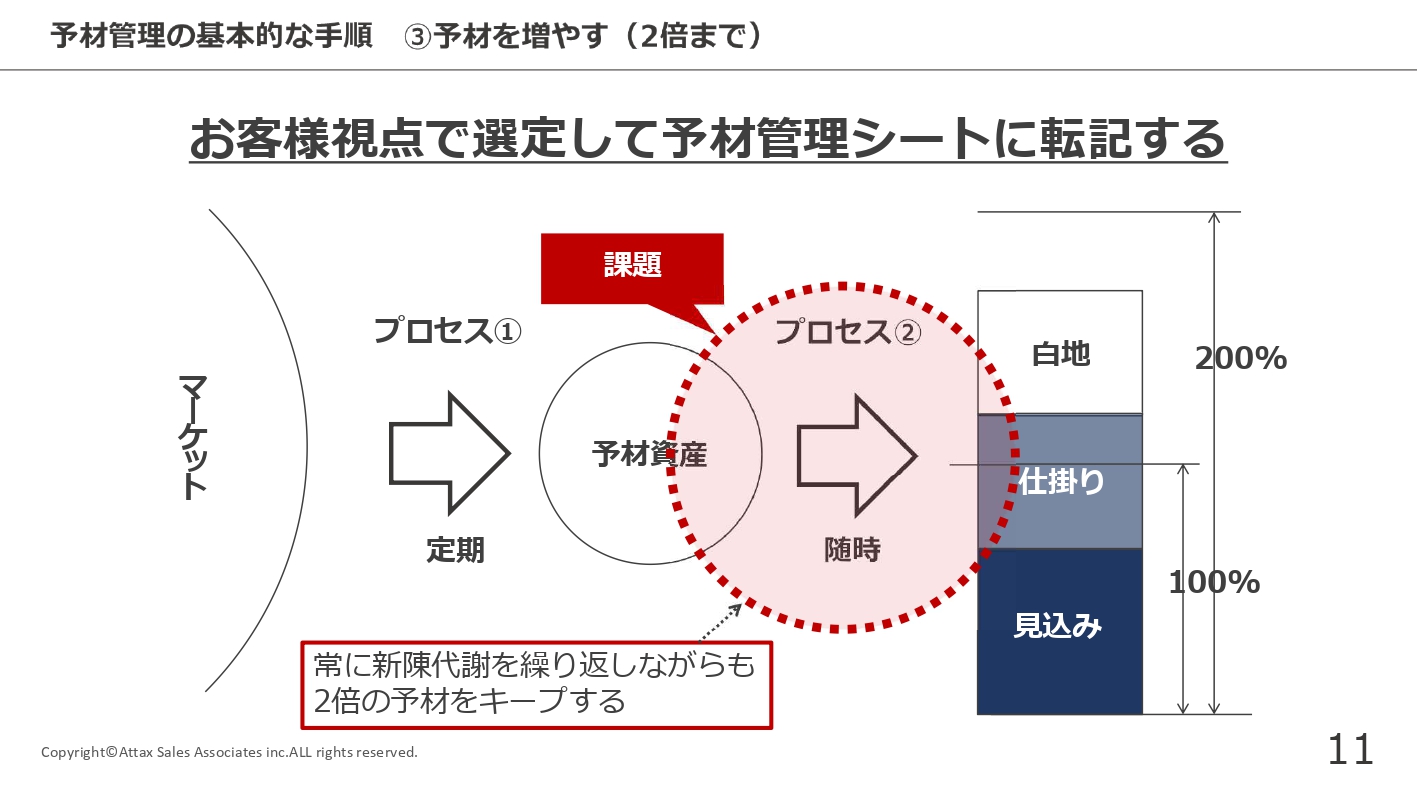

3. 予材を増やす(2倍まで)

つぎに、予材を増やして2倍の状態を維持するプロセス です。

ここでは、お客様視点で選定した予材を予材管理シートに転記します。

予材資産と予材と入れ替えながら、新陳代謝を繰り返して、常に目標の2倍の予材が積み上がっている状態をキープする ことが重要です。

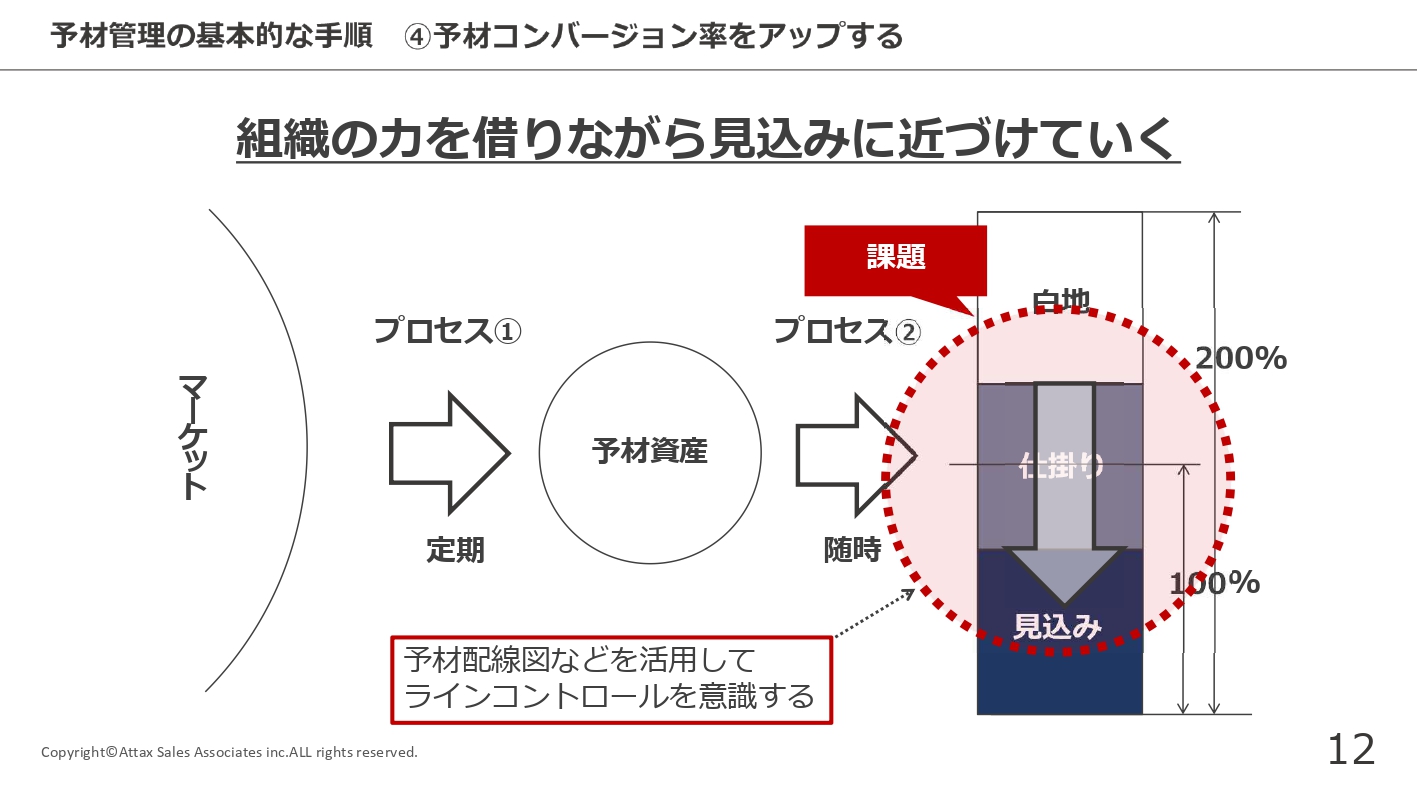

4. 予材コンバージョン率をアップする

つぎのステップは、予材のコンバージョン率を高めること です。

せっかく2倍の予材を仕込んでも、見込みにならなければ目標は達成できません。ここでは、組織の力を活用して仕掛りを確実に前進させ、見込みへ転換していく ことが求められます。

具体的には、予材配線図を活用し、ラインコントロールを意識しながら、仕掛りを見込みに引き上げていくのです。

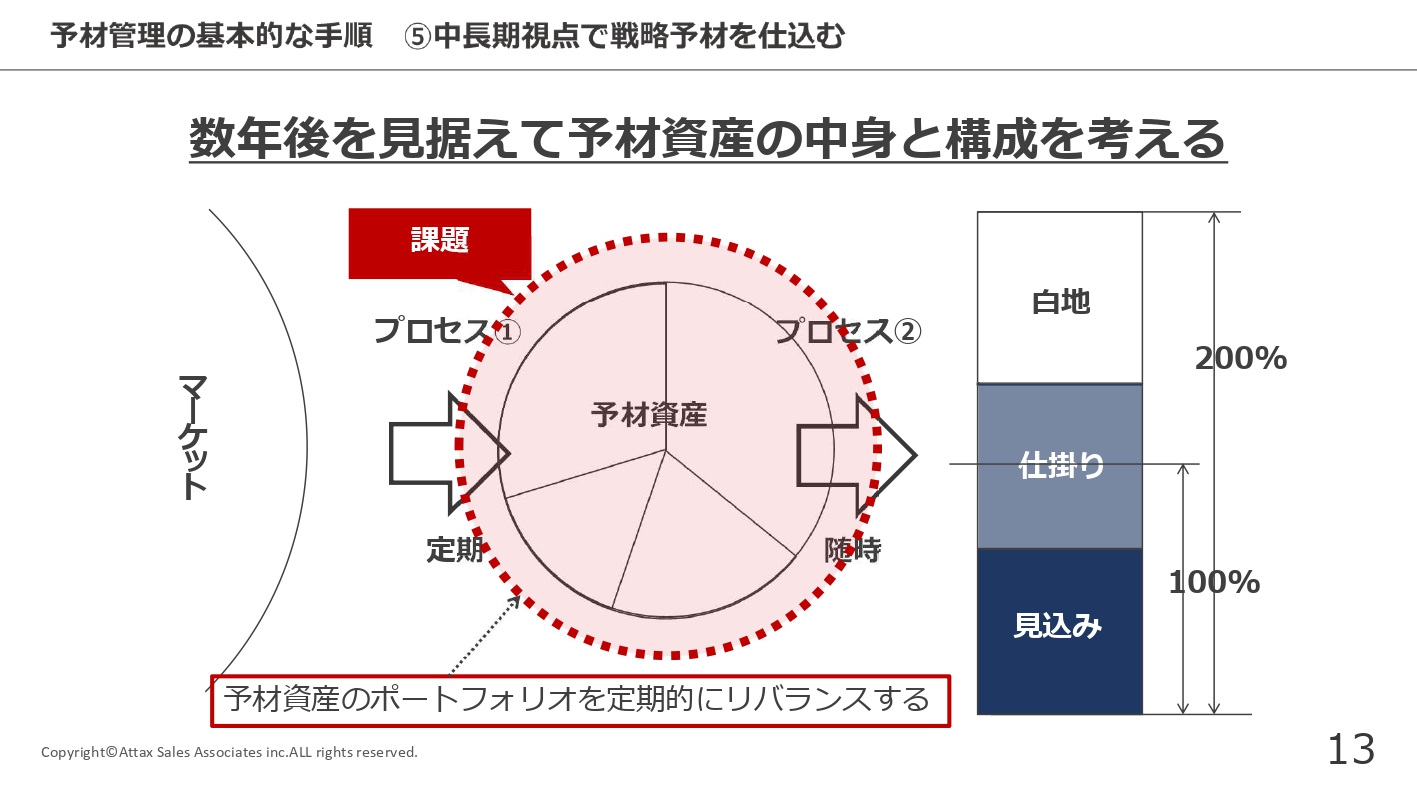

5. 予材コンバージョン率をアップする

最後に重要なのは、中長期視点で予材資産をマネジメントすることです。

目先の数字だけを追いかけるのではなく、数年後にどんな予材構成にしたいかを考えながら、予材資産のポートフォリオを定期的に見直す必要があります。

こうした取り組みによって、組織は中長期的に安定して目標達成ができる組織へと変わっていきます。

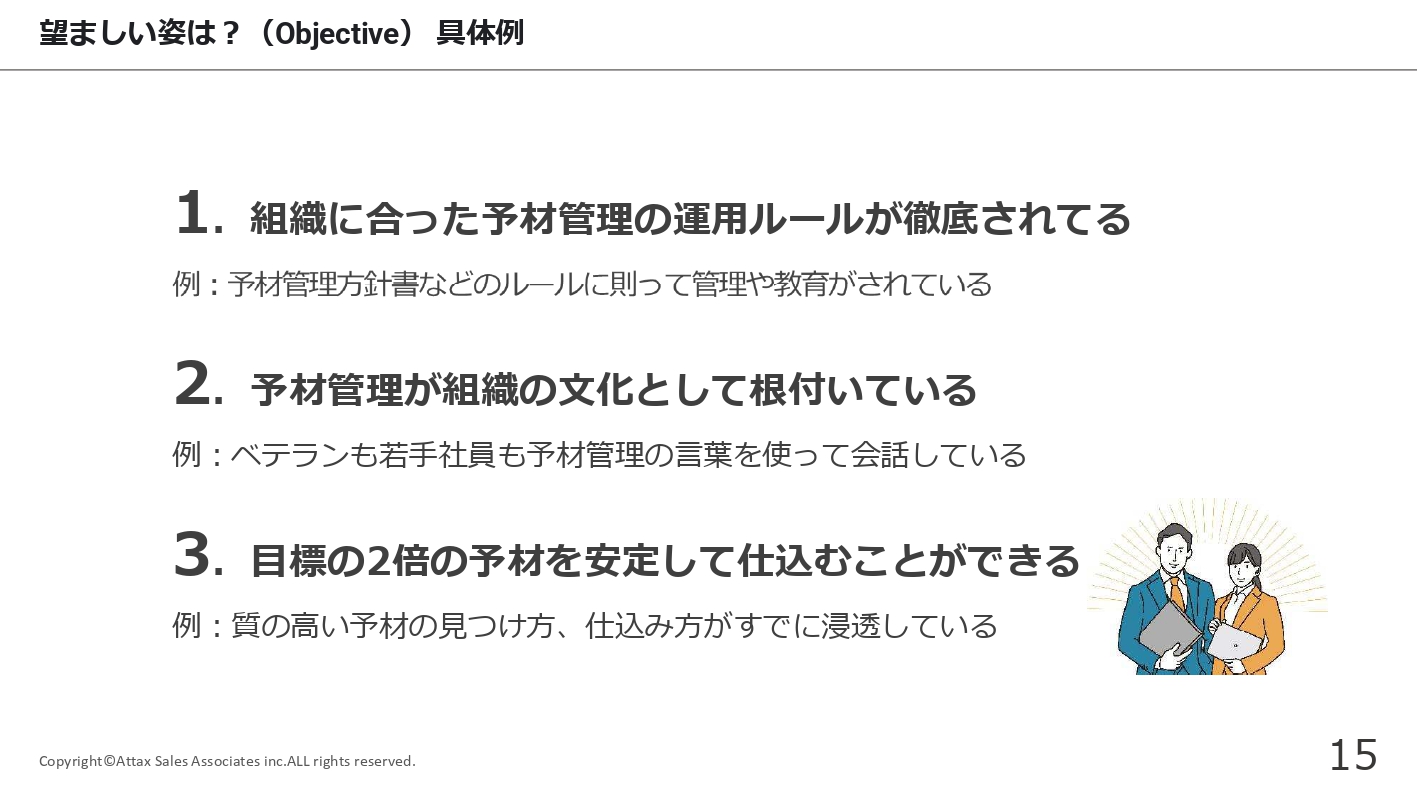

営業組織の望ましい姿とは?

ここまで見てきた予材管理の手順は、最終的に「予材管理が現場に定着した状態」を目指しています。

つまり、営業一人ひとりが主体的に考え、目標の2倍の予材を仕込んでいる状態、さらに経営陣が中長期の視点で戦略予材を仕込めている状態です。

こうした状態が実現すると、営業組織は行き当たりばったりではなく、安定的かつ再現性高く目標を達成できるようになります。

それでは、そんな営業組織になるためには、どのような状態を実現すべきなのでしょうか?

3つの具体例をご紹介します。

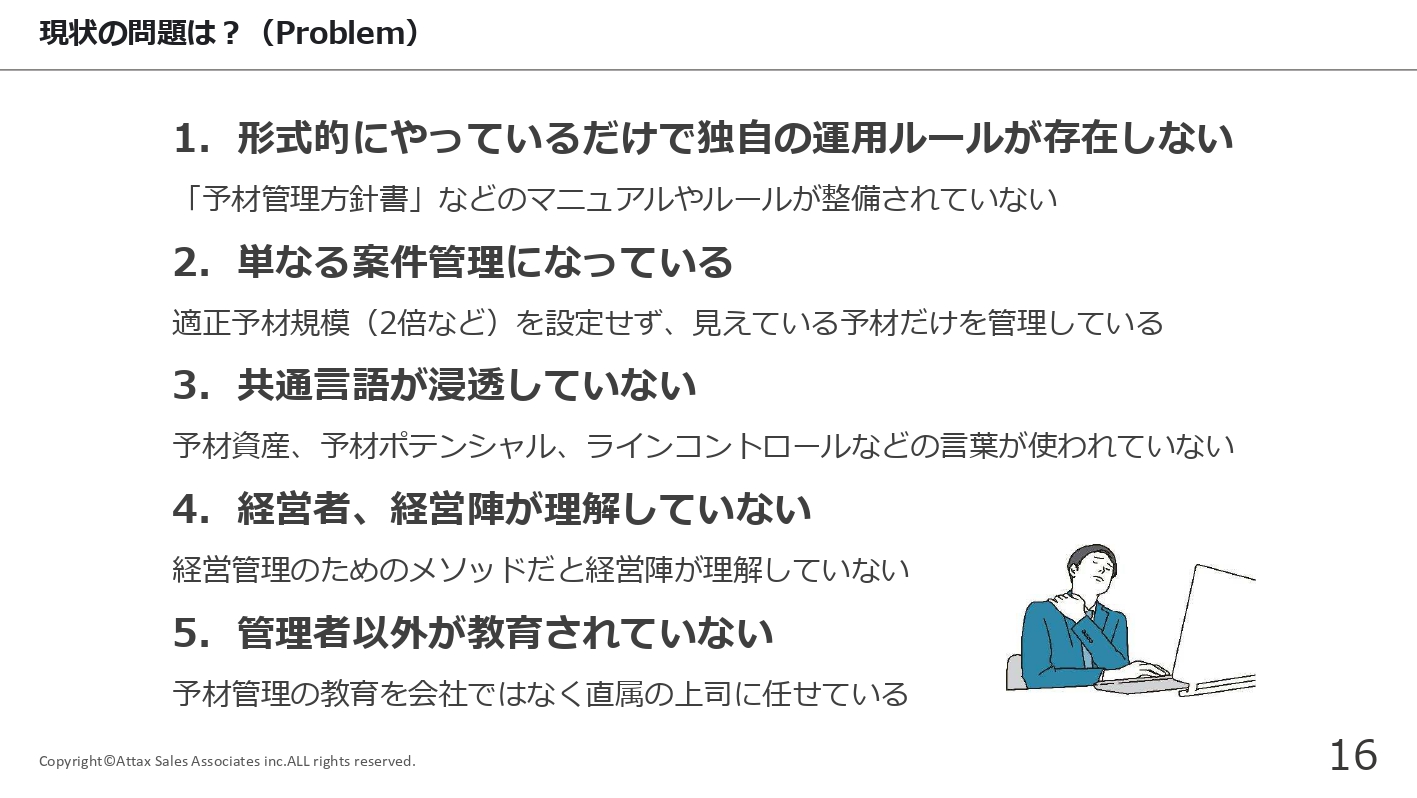

現状の問題は?

しかし現実には、そうした理想的な予材管理が行われている組織は多くありません。たとえば、運用ルールが整備されていなかったり、単なる案件管理にとどまっていたり――。

現場と経営層の意識がそろわず、共通言語も浸透していないケースも見られます。

以下の5つの点に、心当たりはありませんか?

こうした「予材管理が形骸化している」「単なる案件管理にとどまっている」といった問題は、結果として目標未達や組織の停滞を引き起こします。

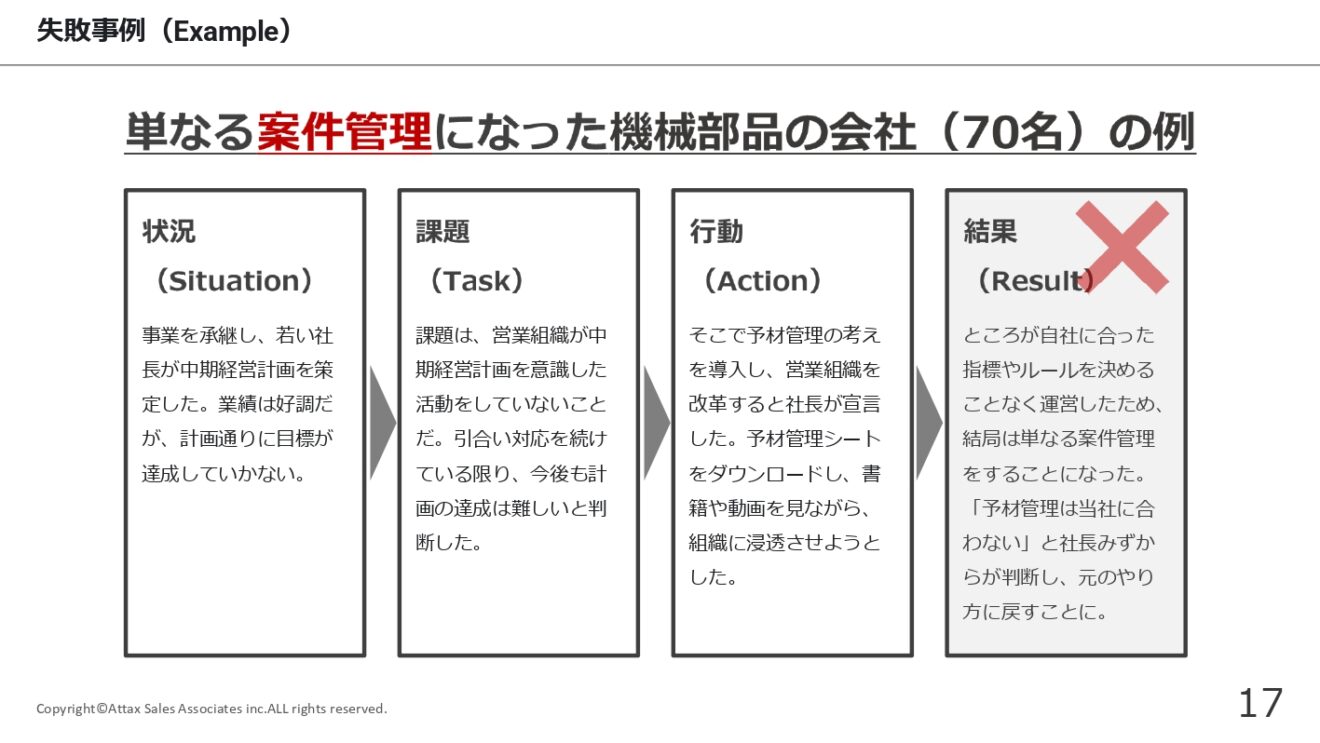

実際に、ある機械部品メーカーでは中期経営計画を実現するために予材管理を導入しましたが、自社に合ったルールや指標を決めないまま進めてしまい、結局は元のやり方に戻る結果となってしまいました。その失敗事例を見てみましょう。

機械部品(70名)の事例

事業承継を終えた若い社長が中期経営計画を策定し、「営業組織を変えなければ」と危機感を抱いていました。業績自体は好調でしたが、目標達成率が低く、このままでは計画通りに成長していかないと考えたからです。

そこで社長は「予材管理を導入し、営業活動を改革する」と宣言。外部から資料やテンプレートを取り寄せ、営業会議で予材シートの記入と進捗報告を徹底させました。さらに、記入漏れや誤りがあった場合は上司との面談を行い、改善を指導しました。

しかし、結果は逆効果でした。自社に合った指標やルールを決めないまま運用を進めたため、現場では「やらされ感」が蔓延。数値を埋めることが目的化し、若手社員の提案活動は減少。ベテランも疲弊し、結局は「予材管理は当社には合わない」と判断され、導入前のやり方に戻ってしまったのです。

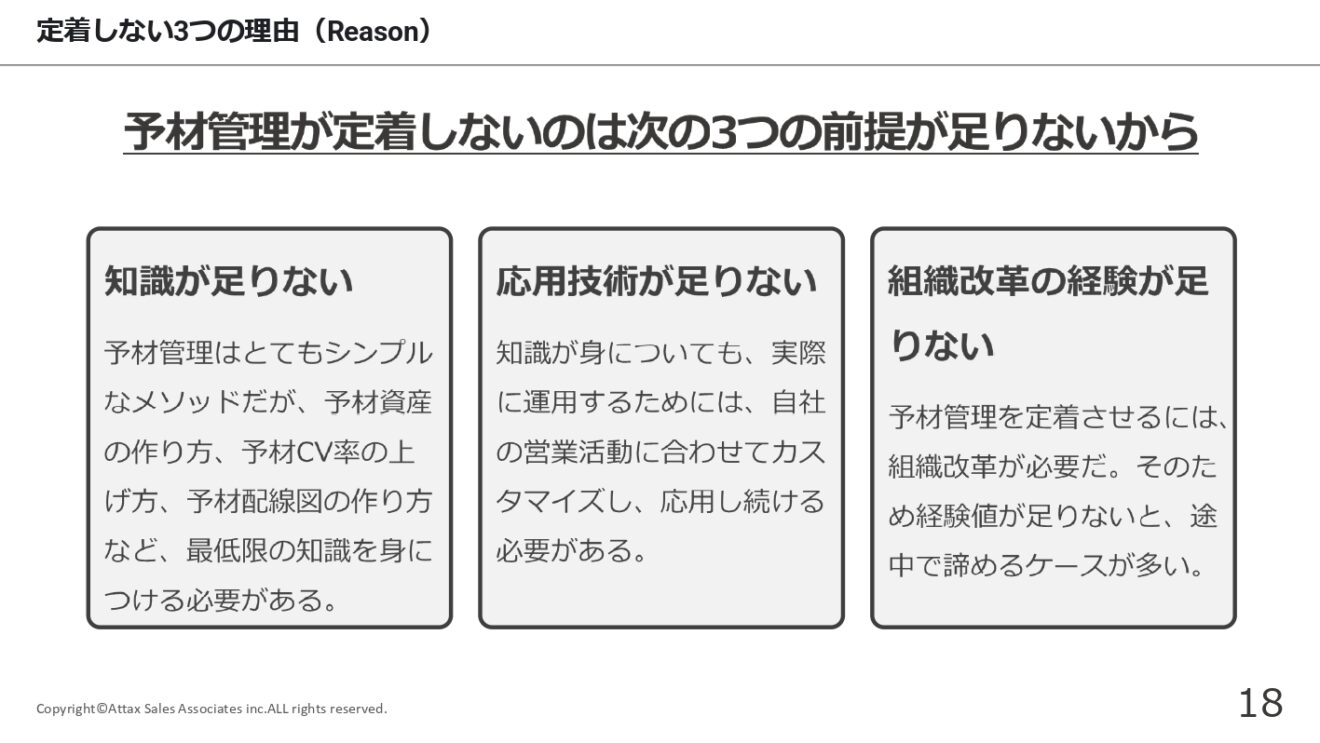

どうすれば予材管理が定着するようになるのか?

この事例から分かるように、やみくもに予材管理を導入しても、うまくいかないケースは少なくありません。

では、なぜ予材管理が定着しないのでしょうか。そこには共通する3つの前提条件の不足があります。

予材管理が定着しない理由は、知識・技術・経験の不足にありました。

つまり、ここを押さえない限り、何度取り組んでも同じ失敗を繰り返してしまうのです。

それでは、どうすれば予材管理が定着するようになるのでしょうか?

正しい組織改革の手順を踏む

重要なのは、「正しい組織改革の手順を踏む」ことです。

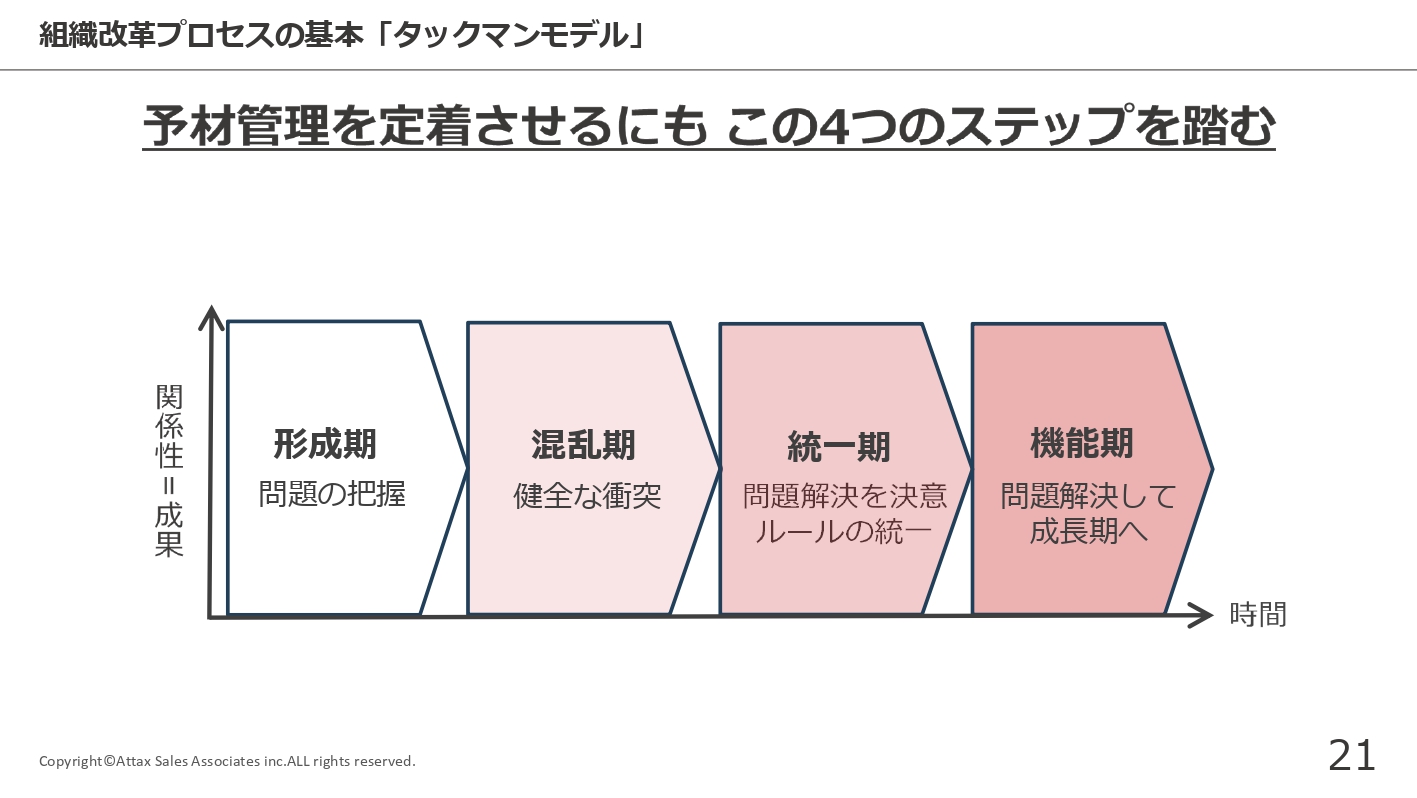

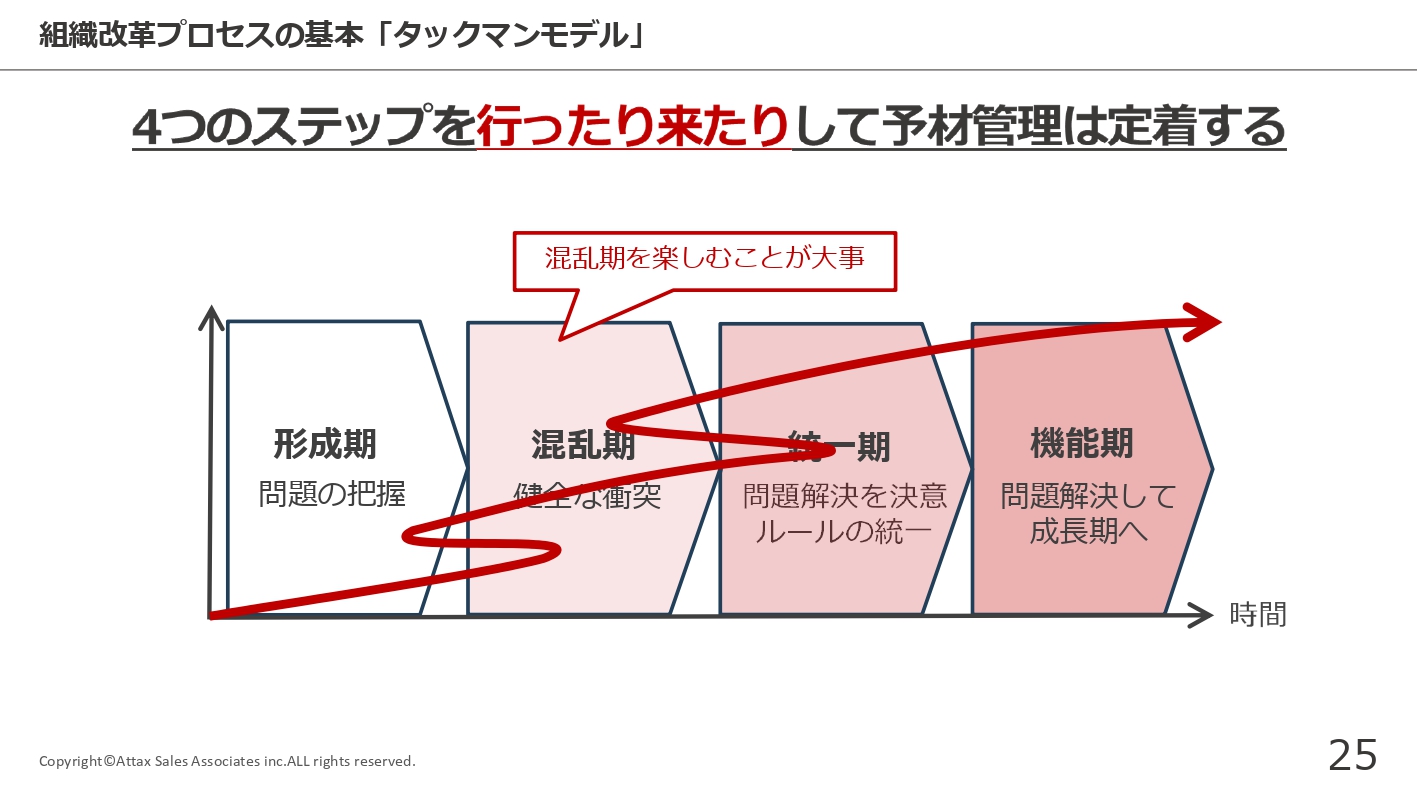

ここで、組織改革プロセスの基本「タックマンモデル」を紹介します。このタックマンモデルは、チームや組織が成果を出すまでに必ず通る「4つのステップ」を示しています。

予材管理を定着させる際も同じで、まず形成期に問題を把握し、混乱期で健全な衝突を経て、統一期でルールや方向性をそろえ、最後に機能期で成果を出していきます。

ポイントは、混乱期の衝突を避けず、あえて議論を深めること。このプロセスを飛ばそうとすると、定着が難しくなってしまいます。

つぎは、各ステップで何が起きるのか、どんな課題が出てくるのかを順番に見ていきましょう。それでは最初のステップ、形成期から解説します。

予材管理をタックマンモデルで考える

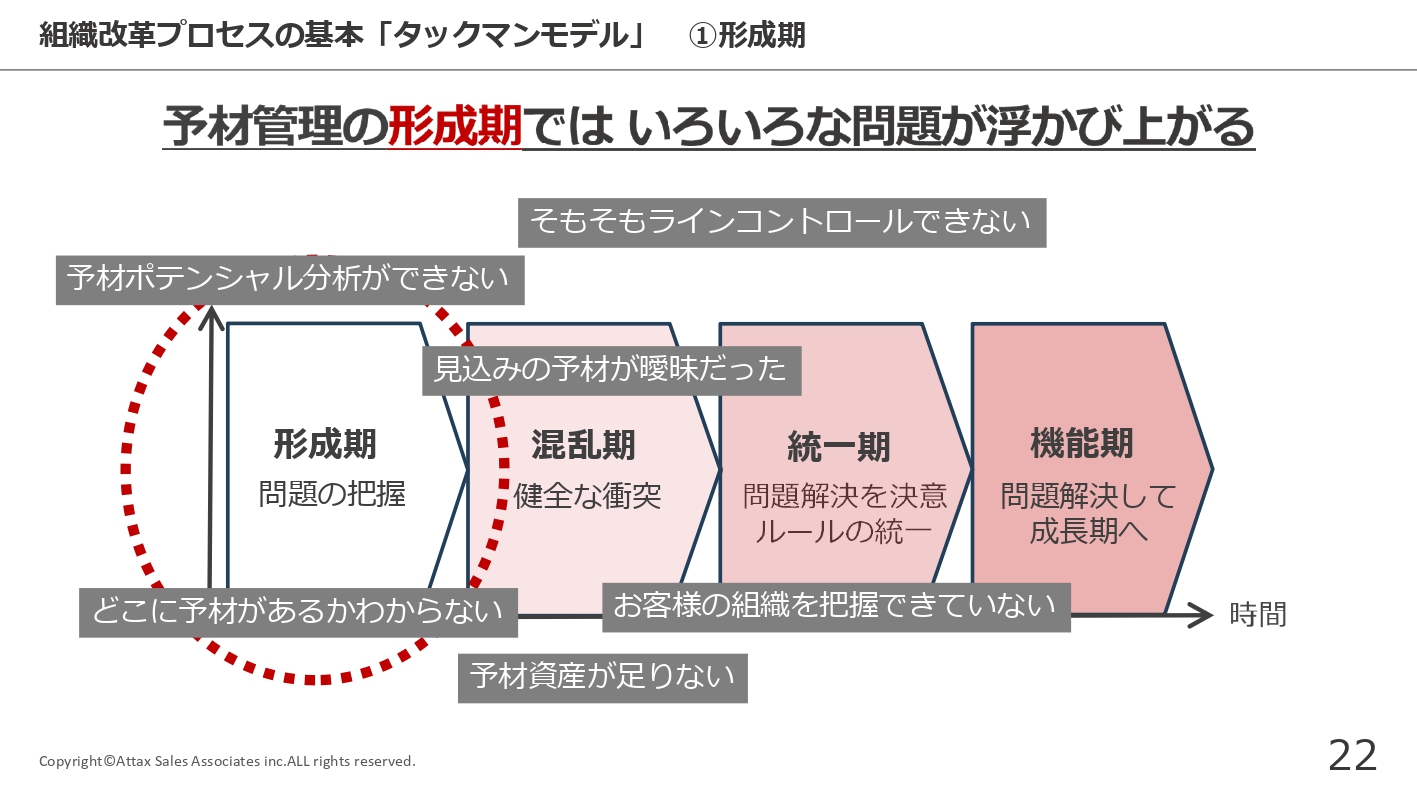

1. 形成期

形成期では、現状を見える化することで「どこに問題があるのか」が明らかになっていきます。

実際には、予材がどこにあるかわからない、ポテンシャル分析ができない、見込み予材が曖昧といった課題が次々に浮かび上がります。

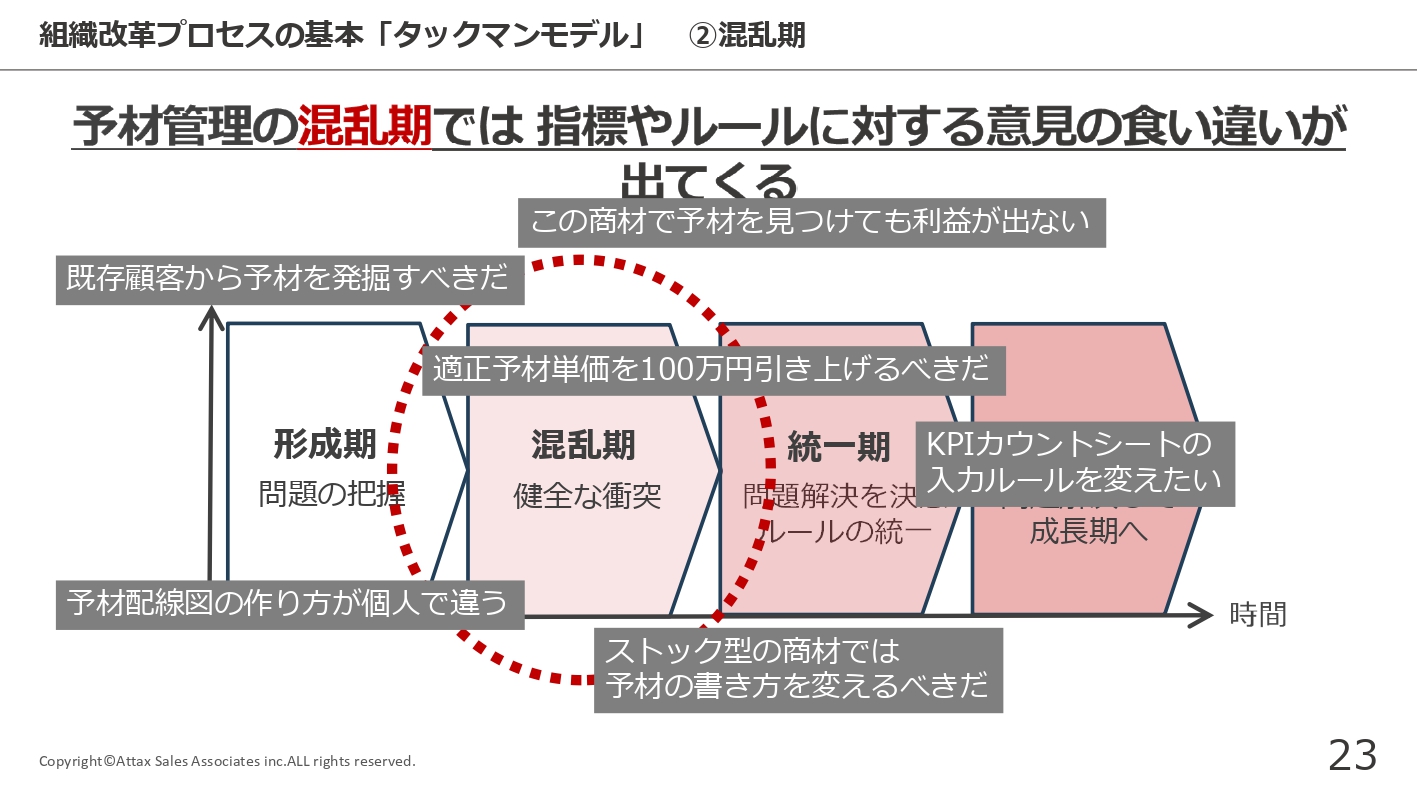

2. 混乱期

形成期で問題が見える化されると、次にやってくるのが混乱期です。

この段階では、見つかった問題をどう解決するか、どんなルールや指標で進めるかについて、現場と経営、部署同士、さらにはメンバー間で意見の食い違いが生じます。

たとえば「既存顧客から掘るべきか、新規開拓に注力すべきか」「予材単価をどこまで引き上げるか」など、健全な衝突が起こるのがこのフェーズの特徴です。

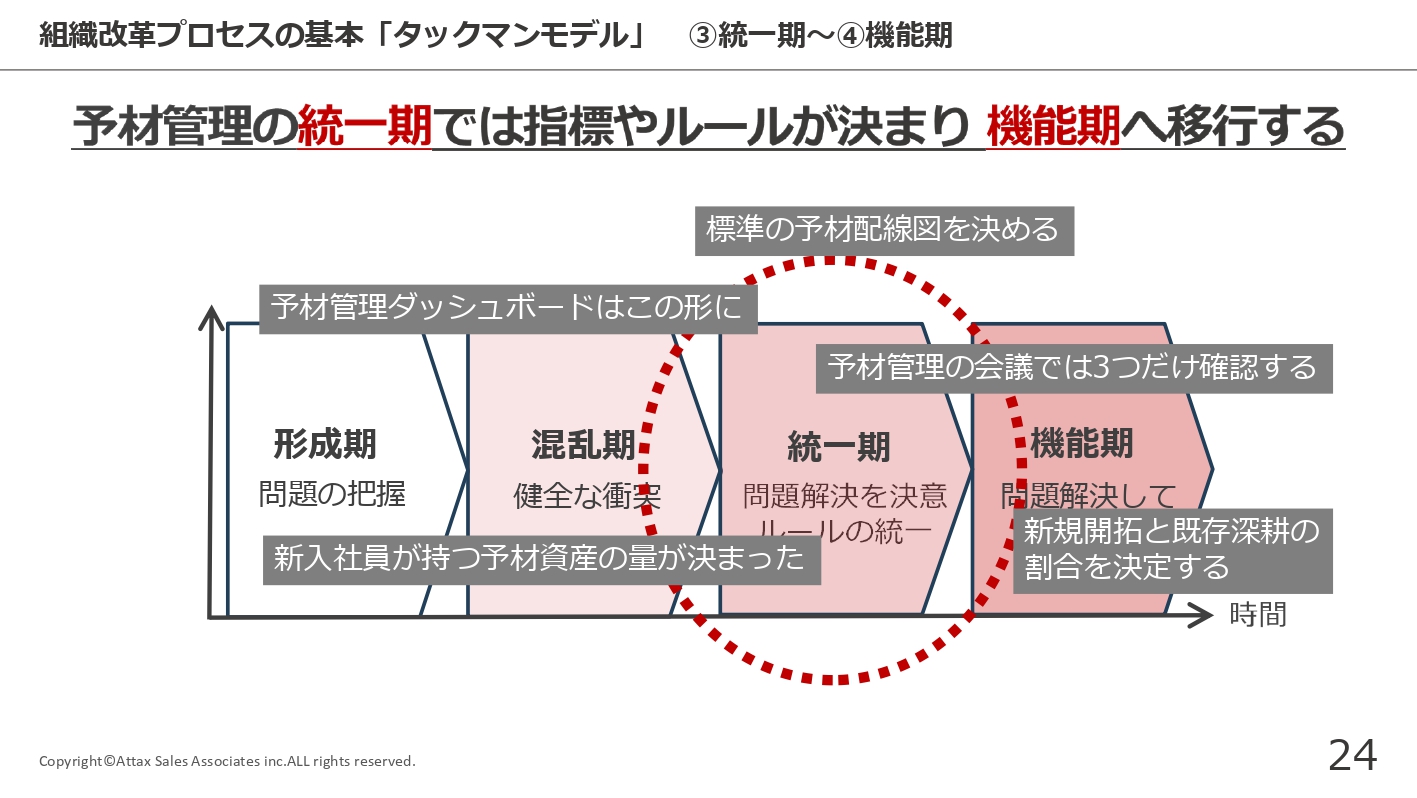

3. 統一期 ~ 4. 機能期

混乱期での健全な議論を通じて、方向性がまとまると、次は統一期に入ります。

この段階では、予材管理の指標やルールが明確に定まり、組織としてのやり方が統一されます。標準の予材配線図を決めたり、会議で確認するポイントを絞り込んだりと、現場が動きやすい仕組みが整っていきます。

こうして統一期を経て、いよいよ機能期へ。

新規開拓と既存深耕のバランスが定まり、予材が安定的に積み上がり、成果が出続けるフェーズへと移行します。

ここまで、形成期から機能期までの4つのステップを見てきましたが、実際の現場ではこの流れが一直線に進むわけではありません。

ときには形成期に戻って問題を再確認したり、混乱期に逆戻りして意見をぶつけ合うこともあります。こうした行ったり来たりを繰り返しながら、少しずつ組織に予材管理が根づいていきます。

予材管理の定着には時間と試行錯誤が必要です。だからこそ、正しい手順で一歩ずつ着実に進めていくことが大切です。

組織改革は決して簡単ではありませんが、プロセスを丁寧に踏めば、必ず安定して成果が出る組織に変わることができます。

では、実際に正しい手順を踏むためには、何から始めればよいのでしょうか。

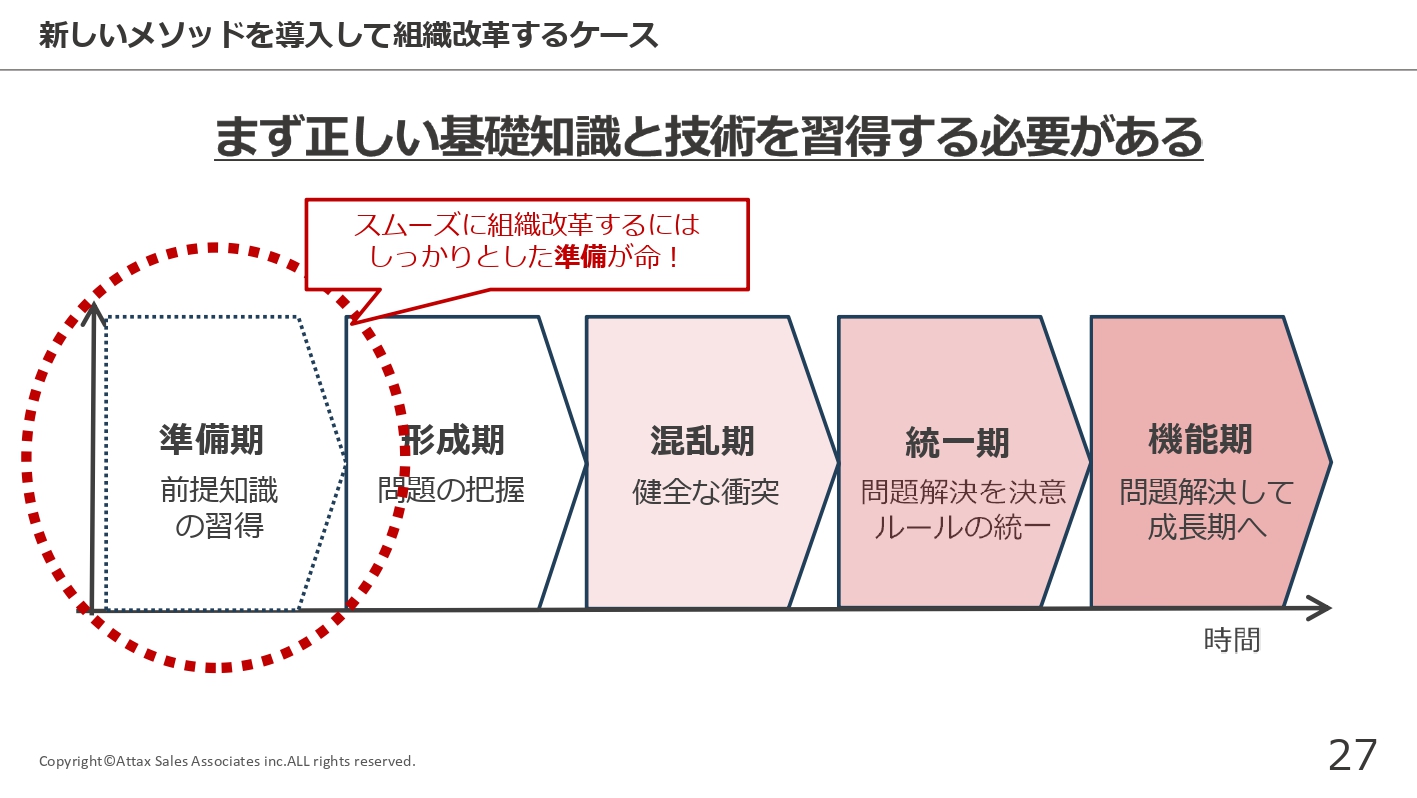

スムーズに組織改革を進めるためには、いきなり形成期に入るのではなく、まず準備期をしっかり設けることが重要です。

この段階で、予材管理に必要な基礎知識や技術を学び、共通言語をそろえておくことで、形成期以降の議論がスムーズになり、混乱期の衝突も建設的なものになります。

では、予材管理を定着させるための準備期では、具体的にどのような前提知識や技術を身につければよいのでしょうか。そして、それをどのように学べばよいのでしょうか。

そこで私たちがご提案するのが、「予材管理トレーニングプログラム」です。

予材管理トレーニングプログラムとは?

予材管理の知識や技術は、場当たり的に学ぶのではなく、体系的なトレーニングを通して身につけることが近道です。

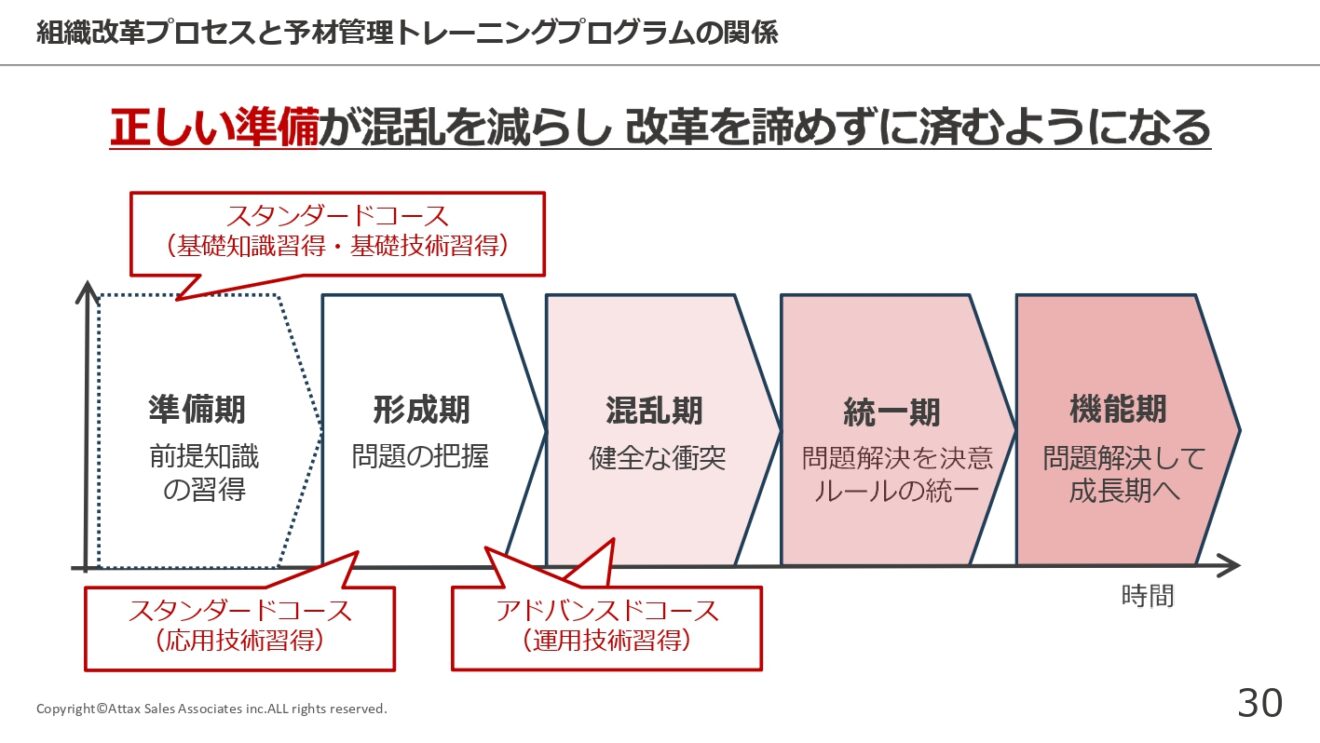

私たちのプログラムでは、まず準備期に必要な基礎知識・基礎技術を習得する「スタンダードコース」、続いて、現場で実践できるスキルを磨く「アドバンスドコース」をご用意しています。

この2つのステップを踏むことで、混乱期の衝突を最小限に抑え、改革を途中であきらめることなく、安定した機能期へと移行することが可能になります。

予材管理トレーニングプログラムが効果的な3つの理由

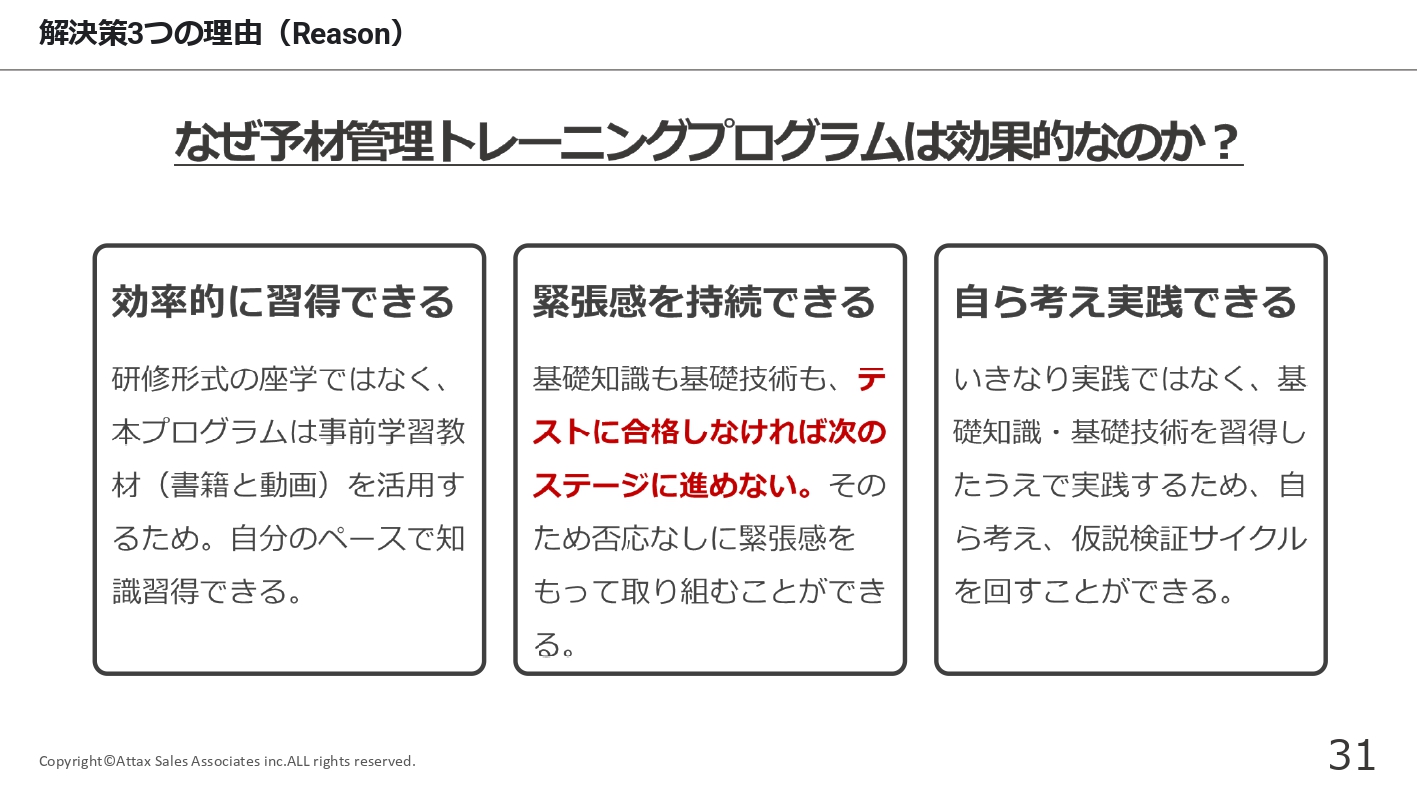

では、なぜこの予材管理トレーニングプログラムが効果的なのか、3つの理由をご紹介します。

1つ目は、効率的に習得できること。

2つ目は、緊張感を持続できること。

そして3つ目は、自ら考え実践できることです。

実際に、このトレーニングプログラムを導入して組織改革をやり遂げた企業もあります。

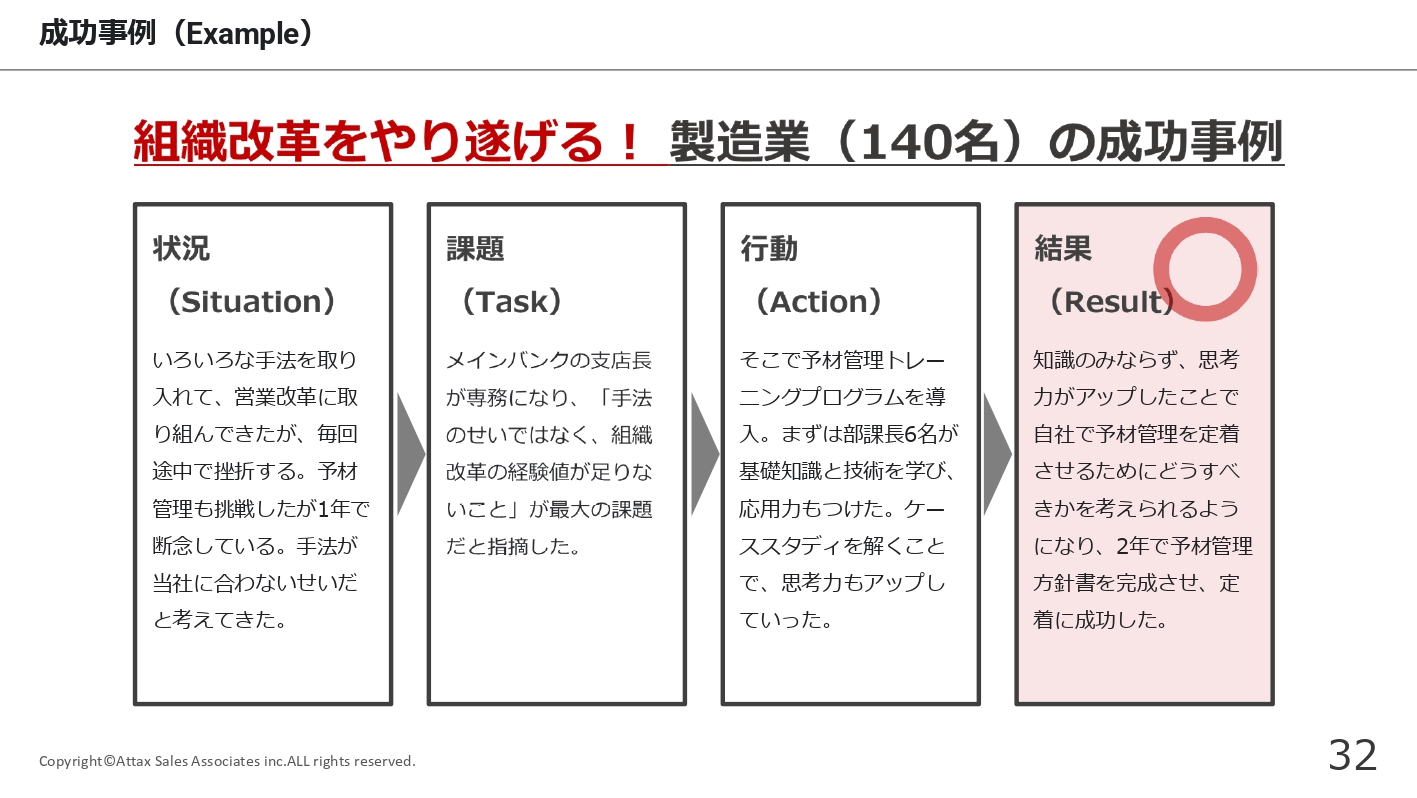

こちらは、製造業140名規模の会社の事例です。何度も営業改革に挑戦しては途中で挫折してきた同社が、どのように予材管理を定着させたのか、見てみましょう。

製造業(140名)の事例

この会社はこれまでも営業改革に取り組んできましたが、いつも途中で挫折していました。予材管理にも挑戦したものの、わずか1年で断念。「この手法は、うちには合わないのでは」と考えていました。

そんな中、専務が「手法が悪いのではなく、組織改革の経験値が足りないことが最大の課題だ」と指摘。そこで予材管理トレーニングプログラムを導入しました。まず部課長6名が基礎知識と技術を学び、さらにケーススタディを解きながら応用力と考える力を身につけていきました。

結果として、単なる知識習得にとどまらず思考力が向上。「自社に予材管理を根づかせるために何をすべきか」を自ら考えられるようになり、2年で予材管理方針書を完成させ、定着に成功しました。

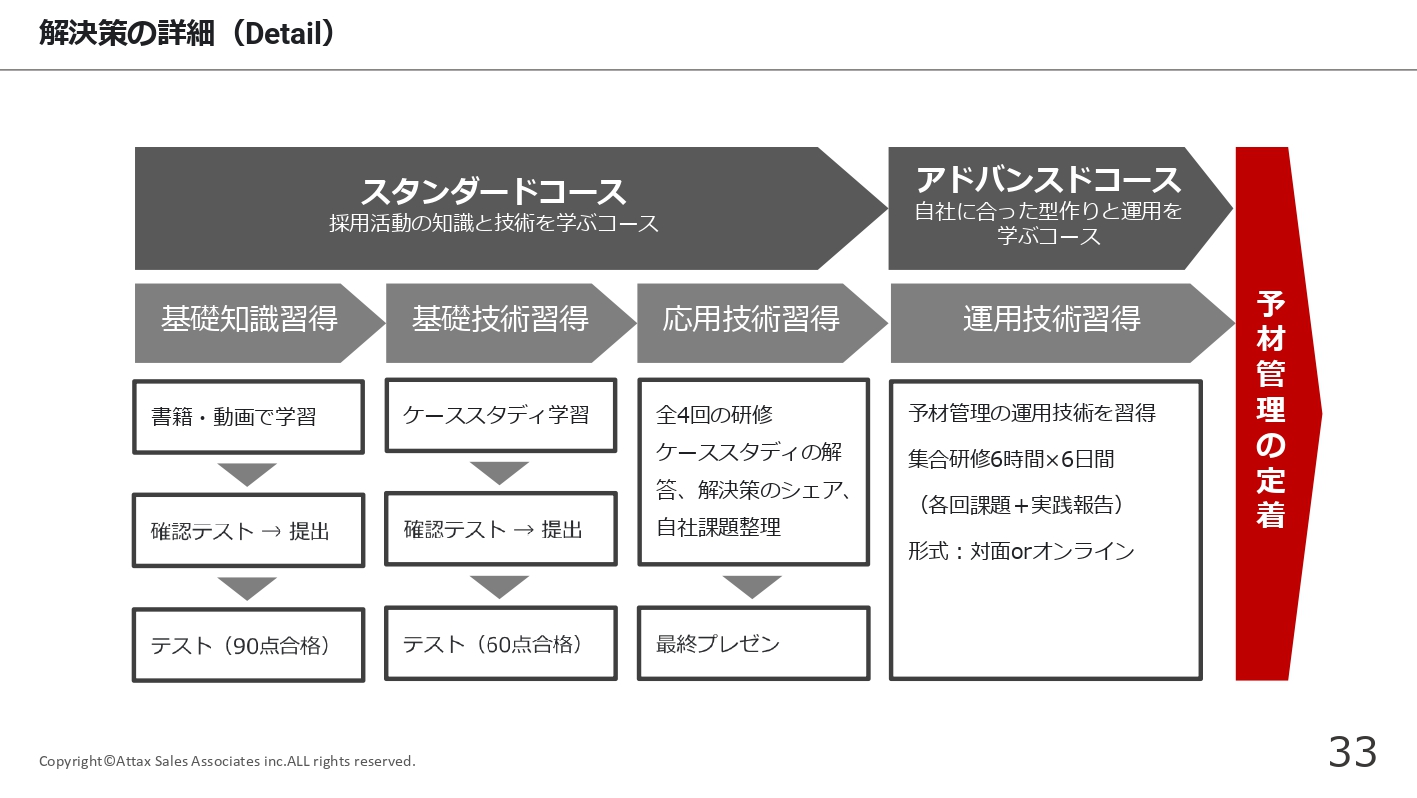

予材管理トレーニングプログラムの全体像

では、先ほどの成功事例で導入された「予材管理トレーニングプログラム」の全体像を見てみましょう。

プログラムは大きくスタンダードコースとアドバンスドコースに分かれています。

まずは基礎知識と基礎技術を身につけるスタンダードコースからスタートし、ケーススタディや確認テストを通じて理解度を高めます。

その後、応用技術を学び、最終プレゼンで自社課題に落とし込みます。

さらにアドバンスドコースでは、自社に合った型づくりと運用技術を徹底的に学ぶことで、予材管理が現場に根づく状態をつくります。

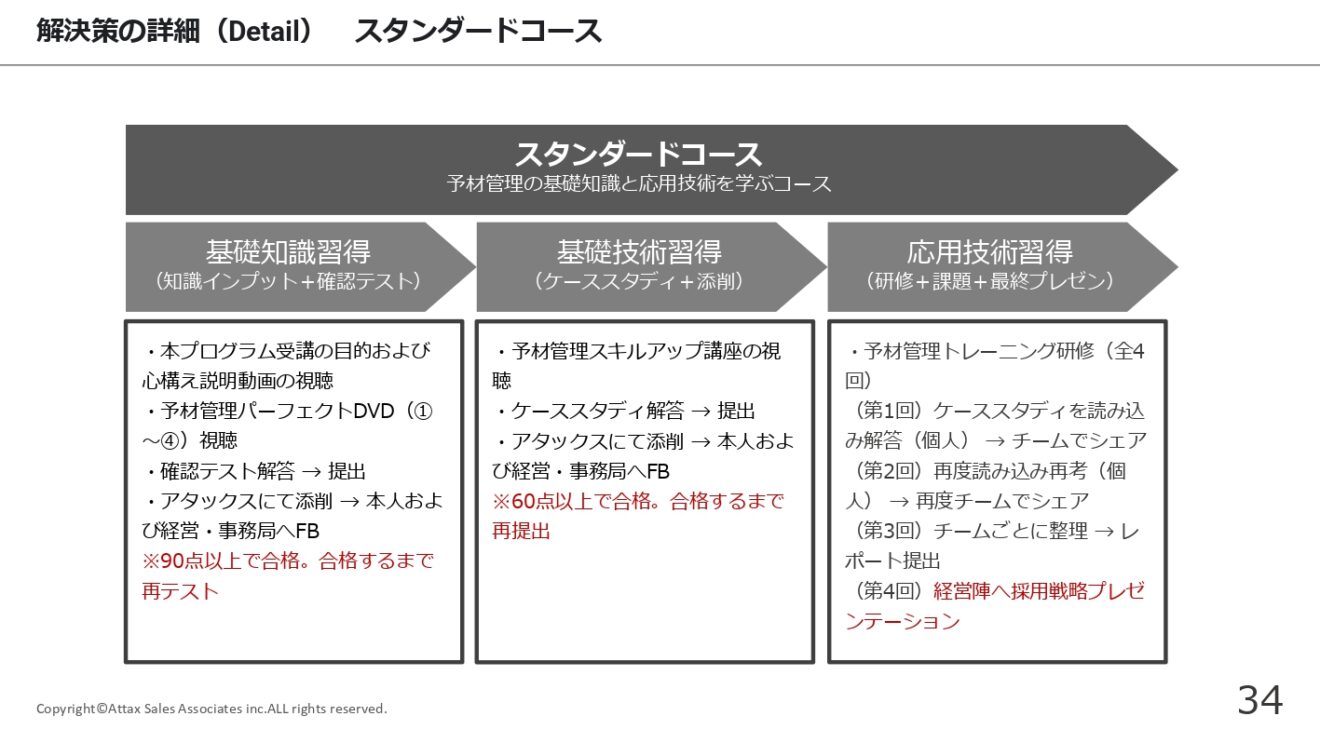

スタンダードコース

では、スタンダードコースの内容を詳しく見ていきましょう。

スタンダードコースでは、基礎知識習得 → 基礎技術習得 → 応用技術習得 の3ステップで進みます。

まずは動画や書籍で知識をインプットし、確認テストで理解度をチェック。次にケーススタディを解き、提出後に添削フィードバックを受けることで、自分の考えを深めながら技術を身につけます。

最後は全4回の研修で、ケーススタディをチームで議論・整理し、最終的に経営陣へプレゼンテーションを行うことで、学びを自社の戦略に落とし込んでいきます。

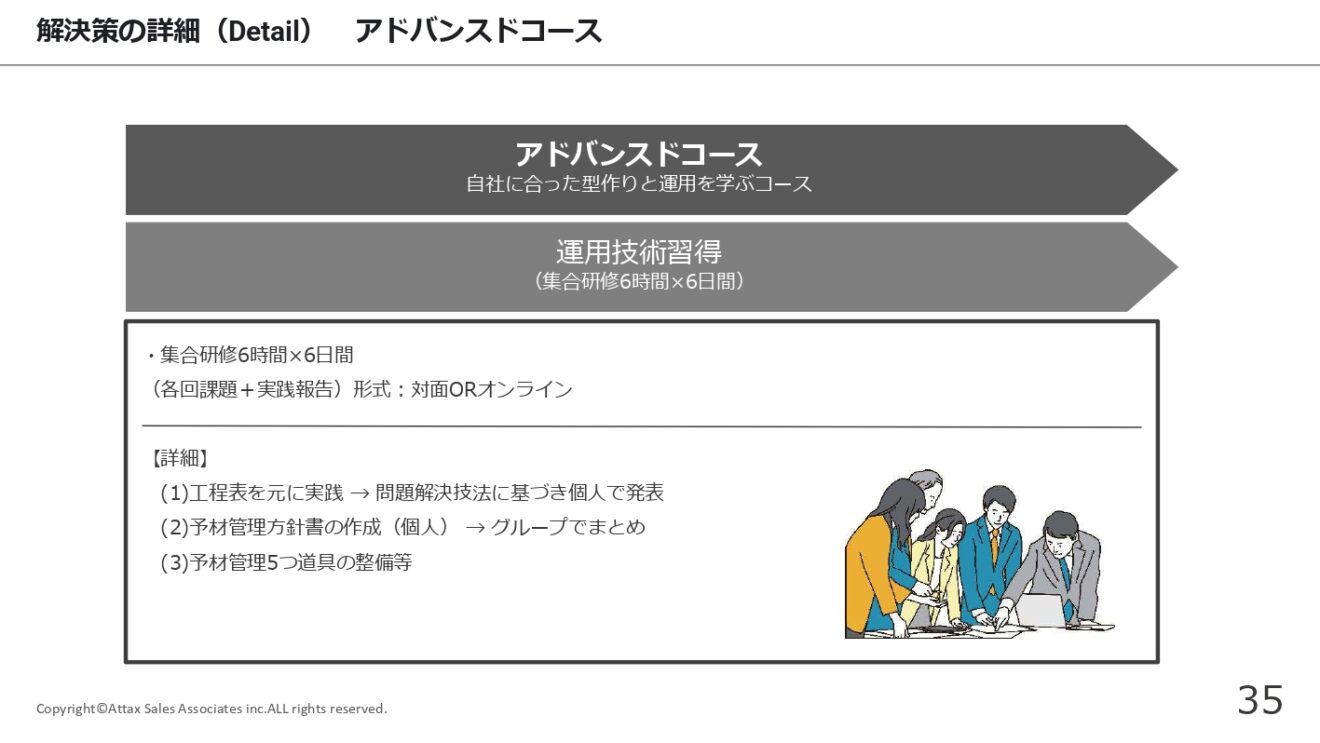

アドバンスドコース

スタンダードコースで基礎知識と技術をしっかり身につけたら、次はいよいよ実践フェーズです。

アドバンスドコースでは、6時間✕6日間の研修を通して、自社に合った予材管理の型を作り、実運用へ落とし込みます。

実際に工程表を使って課題を洗い出し、問題解決策を考え、個人とグループで発表しながらブラッシュアップ。

最終的には予材管理方針書の作成と、予材管理に必要なツールの整備まで行うため、研修が終わる頃には、現場で運用を始められる状態になります。

最後に

担当コンサルタントからのメッセージ:

絶対達成する会社を一社でも増やす

歴史があり、素晴らしい技術がある。堅実で真面目な社員が多い。

にもかかわらず、安定して目標を達成できる営業組織がないために、思い切った戦略実行ができなかったり、組織が疲弊して、メンバーの士気が下がってしまうことがあります。……目標を達成できないことが、せっかくのポテンシャルを台無しにしている会社は、今もなお多く存在しています。

これまで私たちは20年以上にわたり、同じような課題を抱える会社様に対して「予材管理」を通じた支援を続けてきました。試行錯誤を繰り返しながら、企業に予材管理を定着させ、文化として根付かせてきたのです。

道のりは簡単ではありません。しかし、だからこそ定着したあと、メンバーたちは大いなる自信を勝ち取ることができます。なぜなら、本格的な組織改革を経験し、どれぐらいの努力と創意工夫が必要か――最低必要努力投入量を肌で理解するからです。

「絶対達成する会社を一社でも増やすこと」

――これこそが、私たちが情熱を注ぐ理念です。貴社のお力になれると確信しております。