マネジャー自身が主体的に成長する画期的な研修プログラム

「当社の管理者は、どれぐらいのマネジメントスキルを持っているのだろうか?」

そのように考えたことはありませんか? 人間ならば毎年、健康診断や人間ドックを受けて「現状把握」をすると思います。スキルも同じですよね。果たして「普遍的なマネジメントスキル」を身につけているのかどうか? 「現状把握」をしたいと思いませんか。

現時点のマネジメントスキルを正しく把握し、自分のペースでマネジメントスキルを向上できるプログラムをご紹介します。

組織マネジャーの望ましい姿とは?

組織マネジャーの望ましい姿とは、みずから考えて行動し、成長している状態です。たとえば、以下の状態です。

- 常に現状を疑い、今よりもっと組織を良くしようと努力している

- 日ごろから課題をもって取り組む姿勢が部下たちに強い影響を与えている

このように具体的な姿がイメージできると、組織マネジャーの望ましい姿がみえてきます。

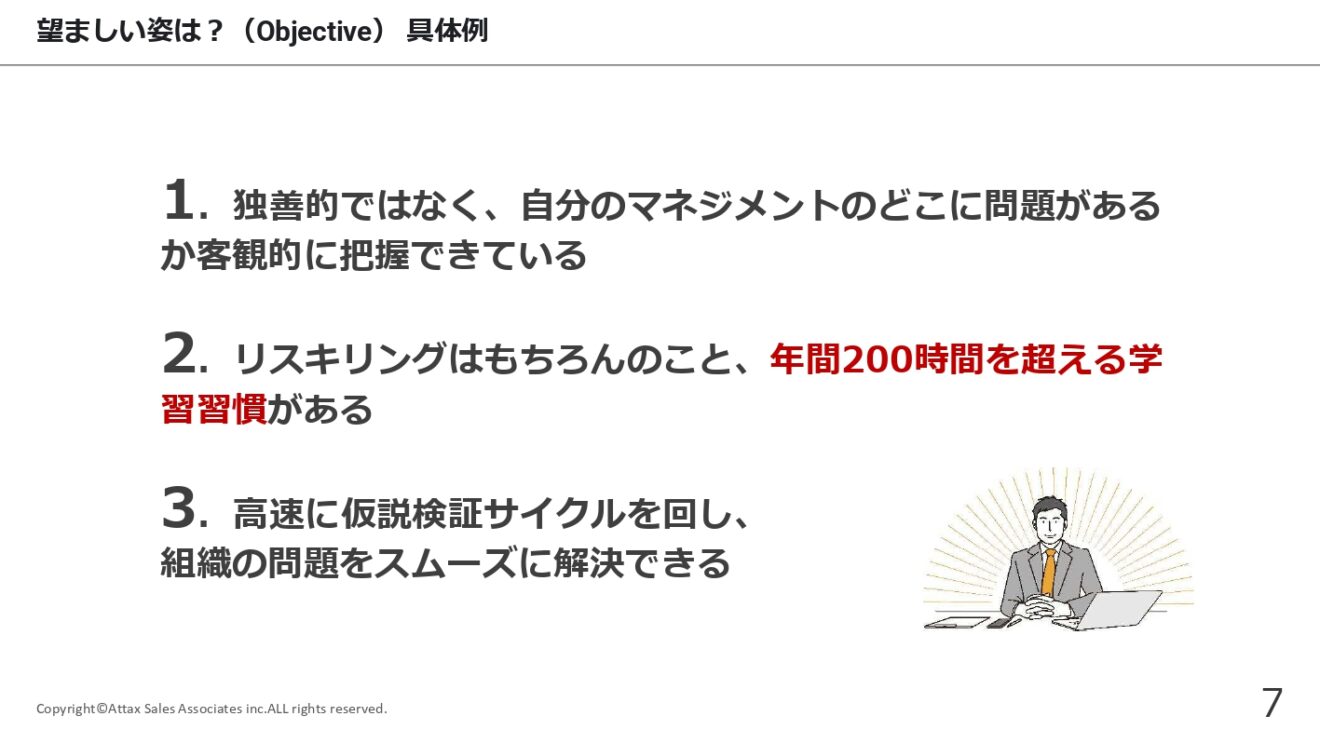

それでは、そんな組織マネジャーになるために、どれくらいの学びが必要で、どのような状態を理想とすべきなのでしょうか? 3つの具体例をご紹介します。

現状の問題は?

しかし、組織の中核を担うマネジャーに限って、実は“マネジメントスキル”を体系的に学ぶ機会がほとんどありません。その量も足りていないのです。

以下の5つの点に、心当たりはありませんか?

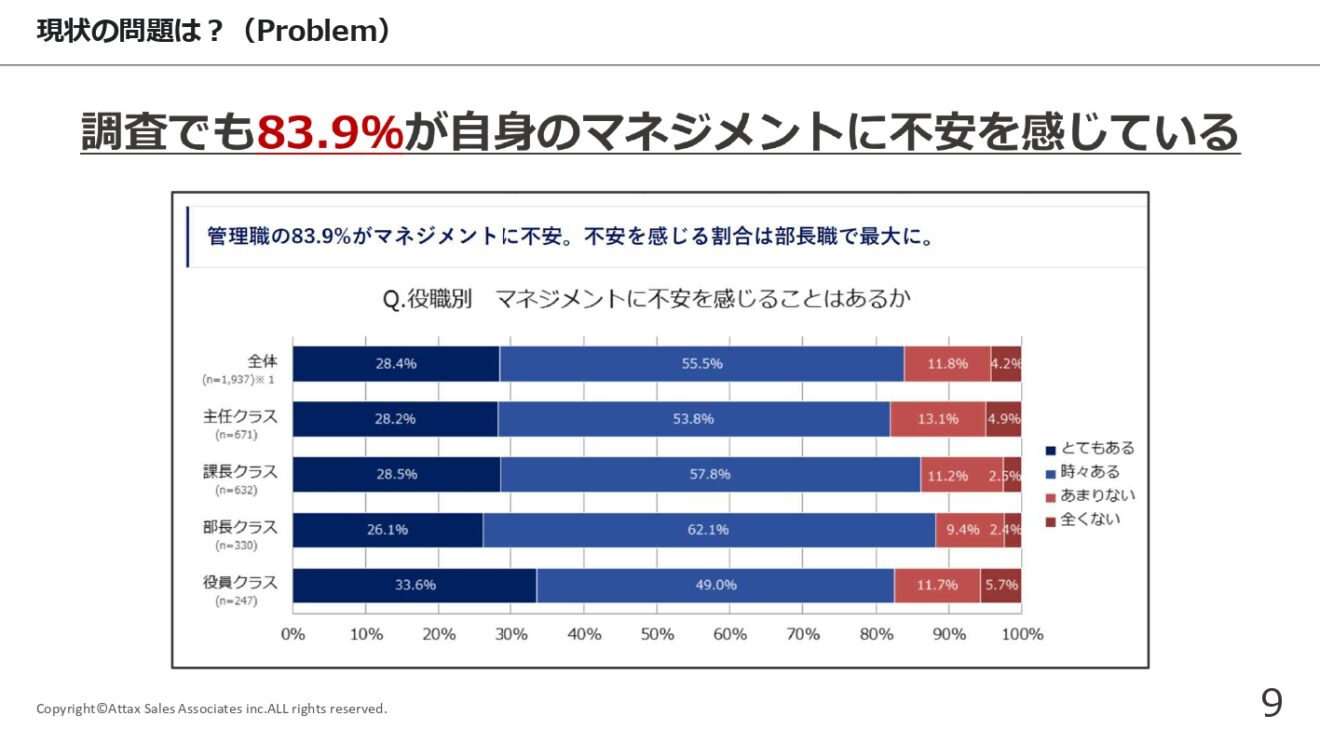

実際の調査でも、多くの組織マネジャーが、自身のマネジメントに対して不安や手応えのなさを感じています。

経験や勘に頼ったマネジメントでは限界を感じているものの、具体的に何を学び、どう改善すればよいのかがわからない——そんな声が数多く寄せられているのです。

マネジメントスキルが十分にないまま組織マネジャーとなった場合、現場ではどのような問題が起こるのでしょうか。ここでは、実際にあった失敗事例をご紹介します。

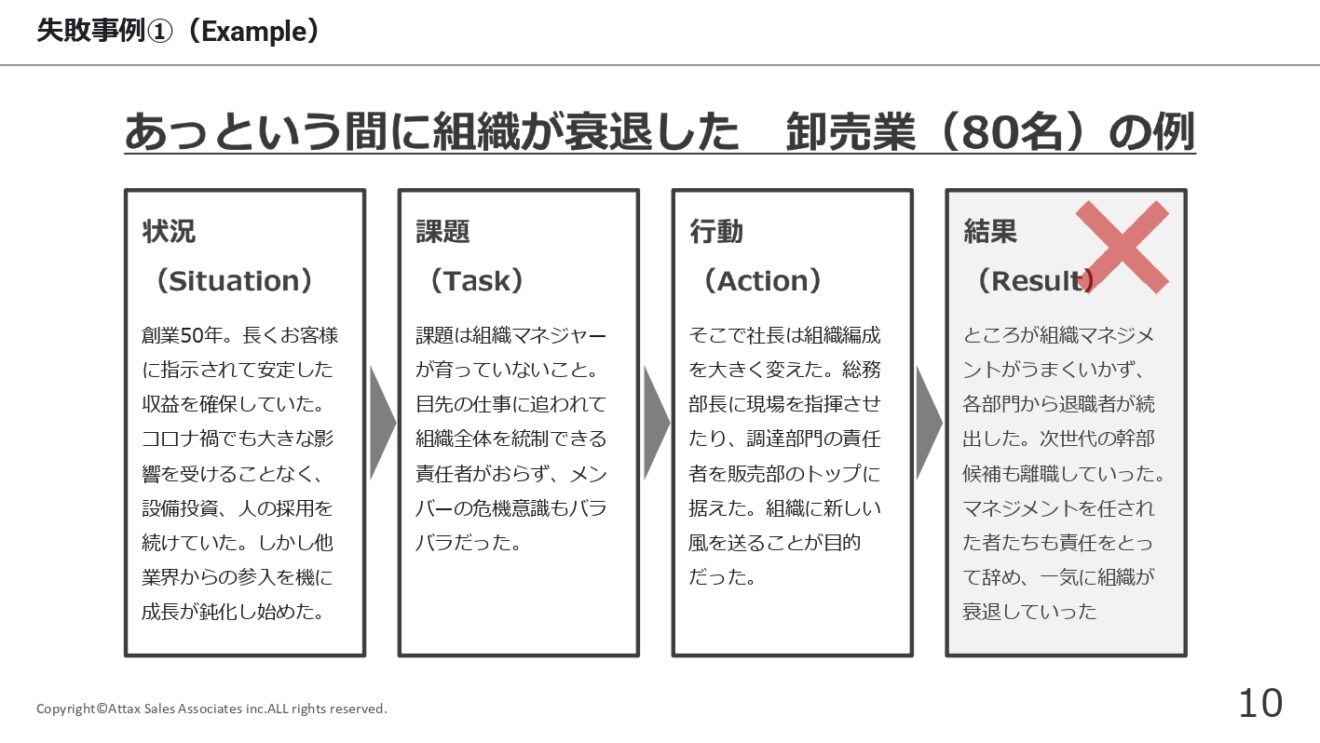

卸売業(80名)の事例

ある卸売業(80名)の事例です。

創業50年の安定した企業で、コロナ禍でも影響を受けず、採用や設備投資を続けていました。しかし、他業界からの参入を機に、成長が鈍化し始めたのです。大きな課題は、組織マネジャー自身が育っておらず、現場全体を統率できる人材がいなかったこと。そこで社長は、組織に新しい風を吹き込むため、総務部長を現場責任者に、調達部門の責任者を販売部のトップに任命するなど、大きな組織再編を行いました。しかし、マネジメントがうまく機能せず、各部門で退職者が続出。将来を期待されていた幹部候補も離職し、責任を任されたマネジャーも次々に退職してしまいました。その結果、組織は急速に衰退していったのです。組織全体を統率できるようなマネジメントスキルが足りなかったことが原因です。

どうすれば “組織マネジャーがみずから考えて行動し 成長している状態”になるのか?

この事例が示すように、組織マネジャーに十分なマネジメントスキルがなければ、組織が一気に崩壊する危険性さえあります。だからこそ、組織マネジャーへの教育は欠かせません。

しかしながら、無理に外部からの圧力で組織改革や教育を進めようとすると、かえって組織が混乱し、荒れてしまうリスクもあります。

それでは、どうすれば“組織マネジャーがみずから考えて行動し 成長している状態“になることができるでしょうか?

マネジメントのスキル診断

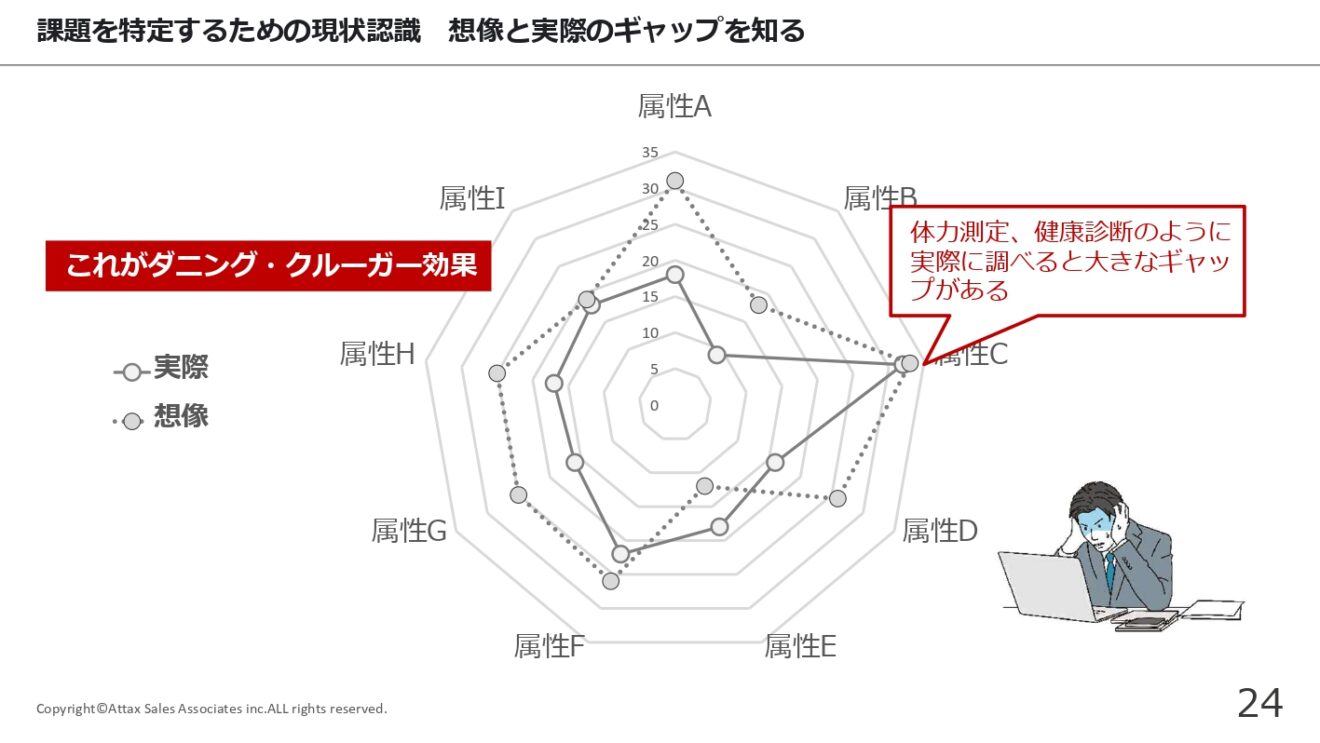

重要なのは、自身のマネジメントスキルを正しく把握することです。そうすることで、自分が「できているつもり」になっていた部分や、思い込みとのギャップに気づくことができます。

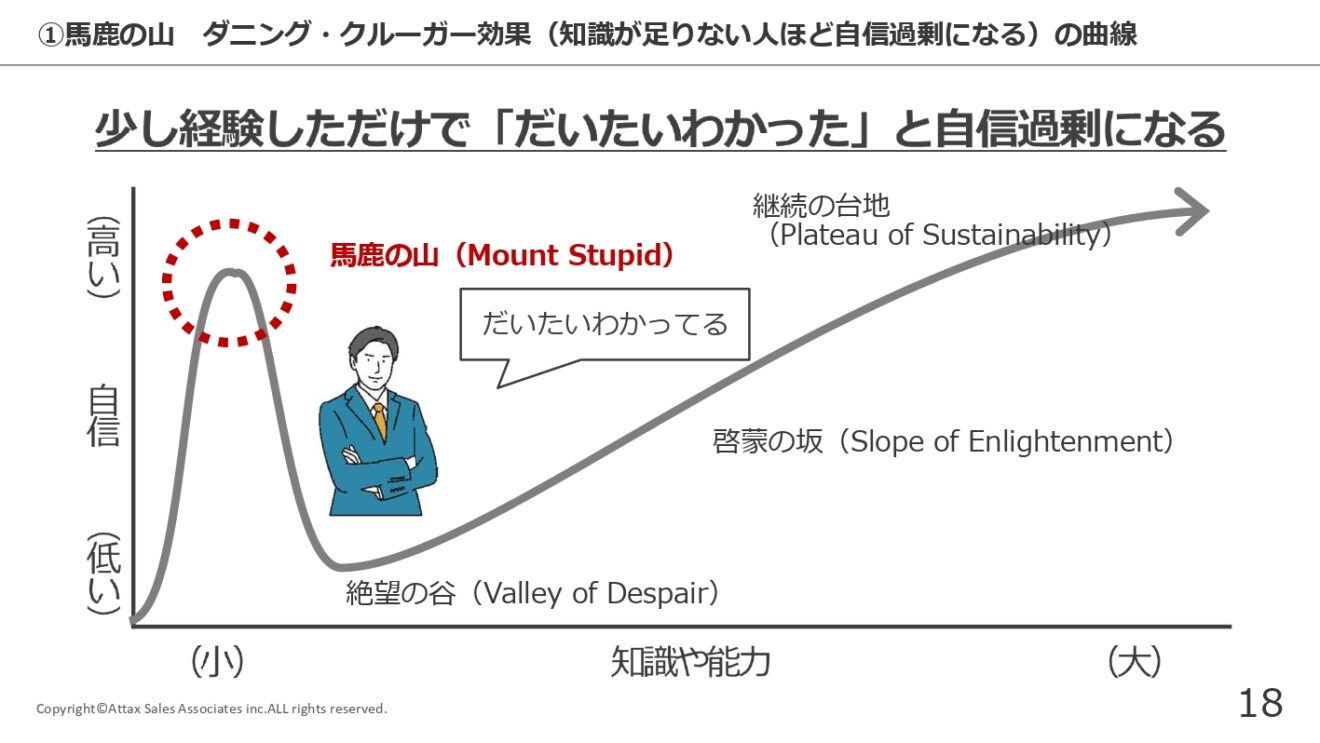

そしてそのギャップを受け入れ、マネジャーとして成長をするためにも、「ダニング・クルーガー効果」という心理的な傾向を理解しておくことが重要です。

ダニング・クルーガー効果とは?

ダニング・クルーガー効果とは、能力が低い人ほど自分の能力を過大評価しやすいという心理効果です。

知識や経験が浅い段階では、自分に何が足りないのかを正確に認識できず、「自分はうまくやれている」と思い込んでしまいがちです。

一方で、経験を積み能力が高まるにつれて、自分の限界や他者との違いが見えるようになると、次第に謙虚な姿勢へと変わっていきます。この効果を理解することで、自己を客観的に見つめることができます。謙虚に学び続ける重要性が見えてくるのです。

それを実感できるのが、これからご紹介する①〜④の曲線です。

① 馬鹿の山

少し経験をしただけで、「だいたいわかった」と自信過剰になっている状態。

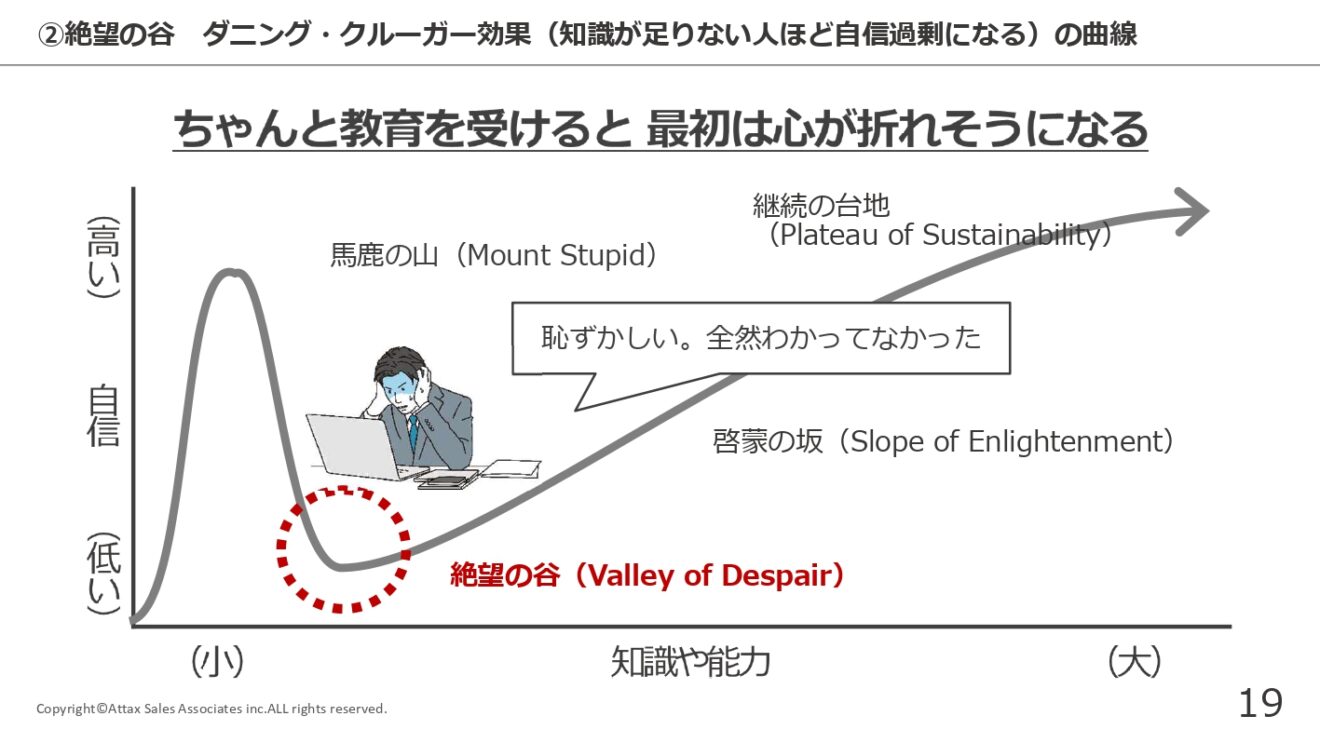

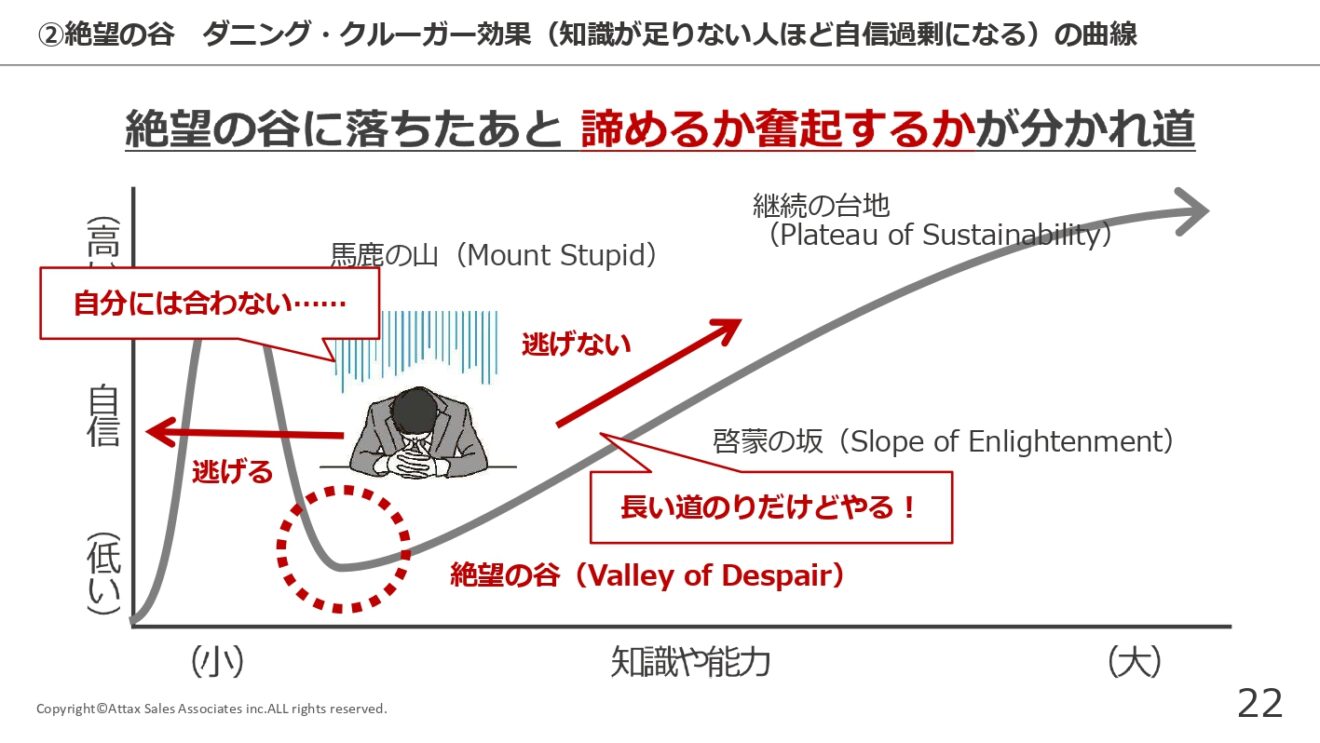

② 絶望の谷

学んだ知識や経験はほんの一部に過ぎず、ちゃんと教育を受けると「全然わかっていなかった」ことがわかり、自信を失っている状態。

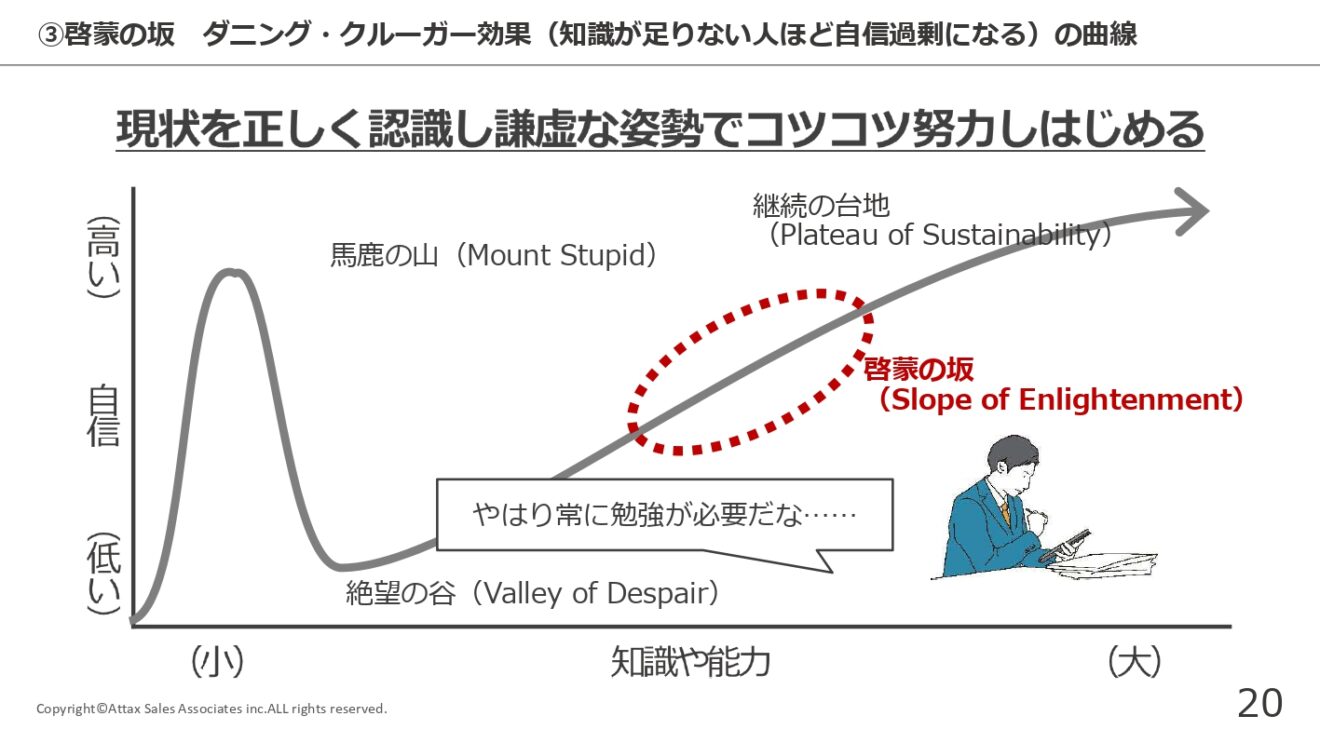

③ 啓蒙の坂

学びを継続することで現状を正しく認識し、謙虚な姿勢でコツコツと努力をし、自信を取り戻し始めている状態。

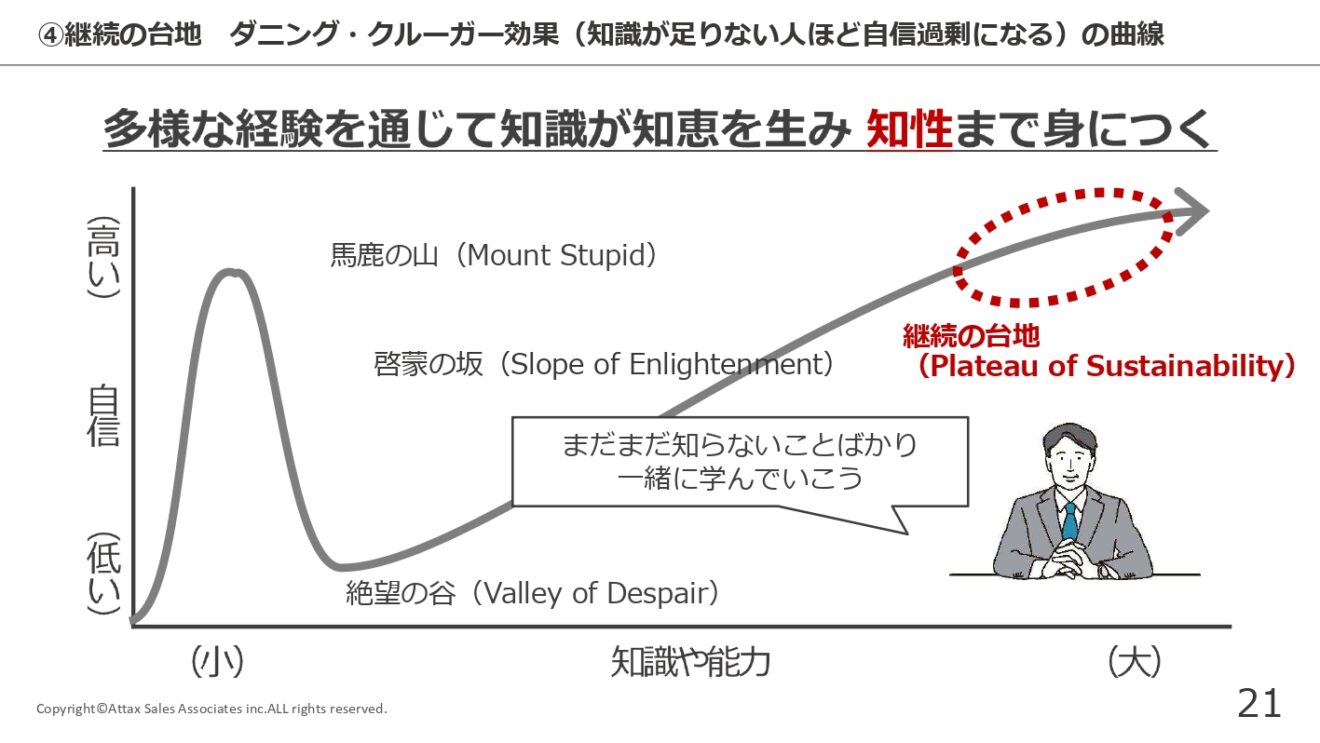

④ 継続の台地

さらに学びを進めることで、多様な経験を通じて知識が知恵を生み、知性が身についた状態。

このように、人は①から④の曲線を辿りながら、段階的に成長していきます。

中でも、最大の分岐点となるのが②「絶望の谷」です。ここで「やっぱり自分には無理だ」と学びを手放すのか、あるいは「今は苦しいけれど、ここを抜ければ見える景色がある」と信じて学び続けるのか――。

この選択が、成長できるかどうかを決定づけるのです。

ダニング・クルーガー効果を理解していれば、「自分のマネジメントスキルの想像と実際にギャップ」があったとしても、それを素直に受け入れ、学び続ける姿勢を持てるようになるでしょう。

では、そのギャップとは具体的にどのようなものがあるのでしょうか。主に以下の3つに分けられます。

① 想像と実際のギャップ

自分が思っているスキルレベルと、実際のマネジメント能力のズレです。

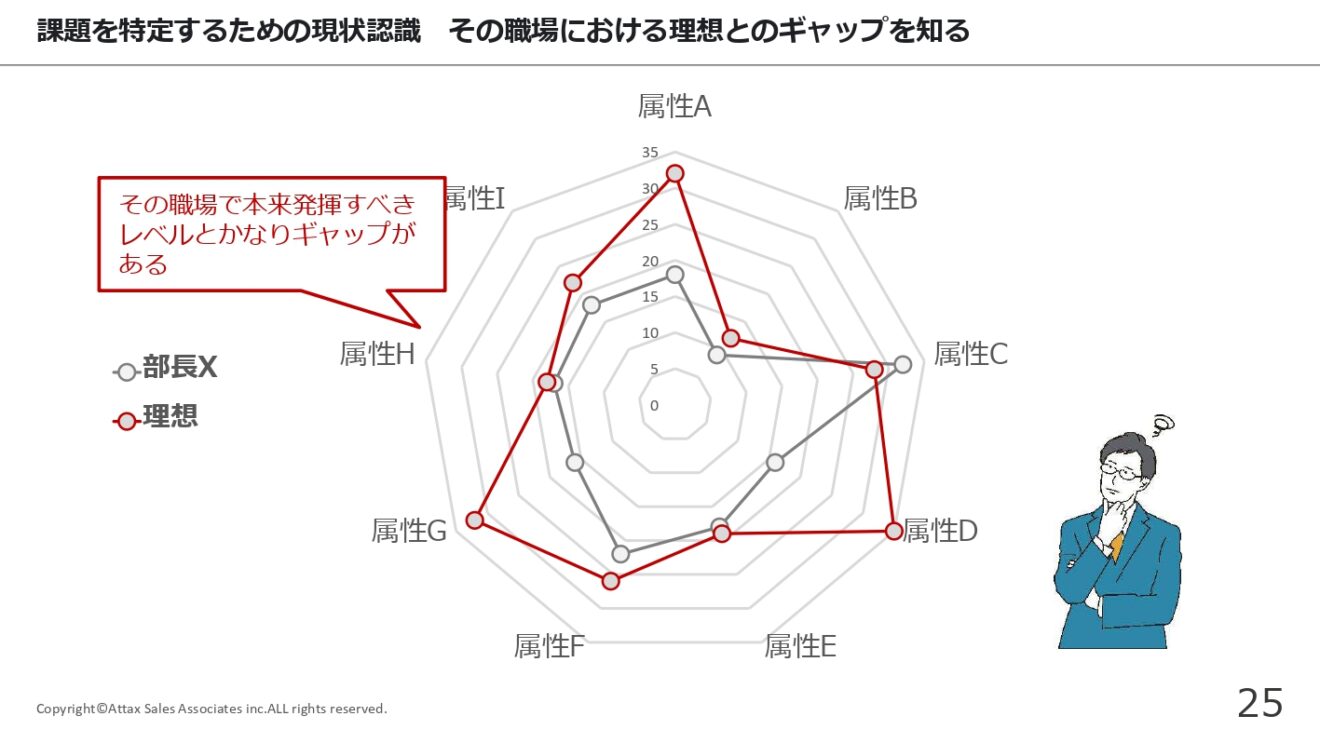

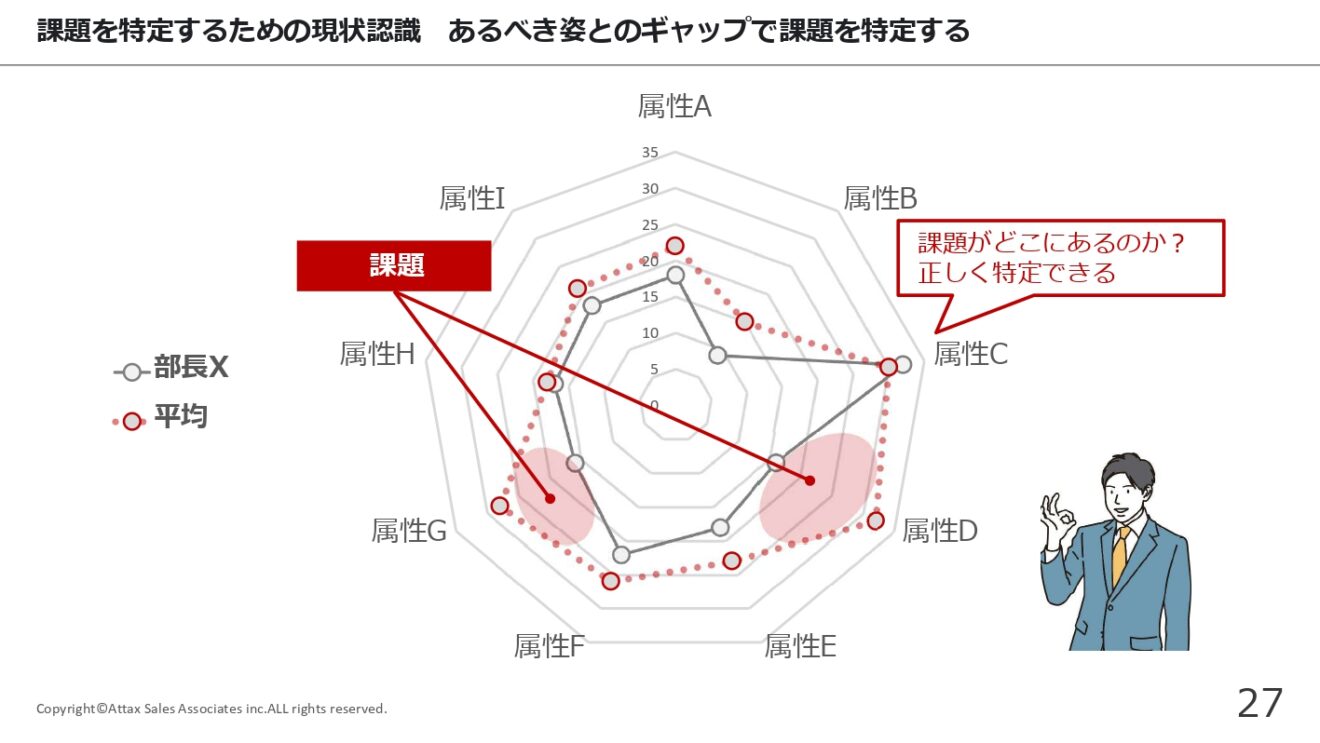

② 職場における理想とのギャップ

自分や組織が理想とするマネジメントスキルと、現状との違いを指します。ここを把握することで、改善すべきポイントが明確になります。

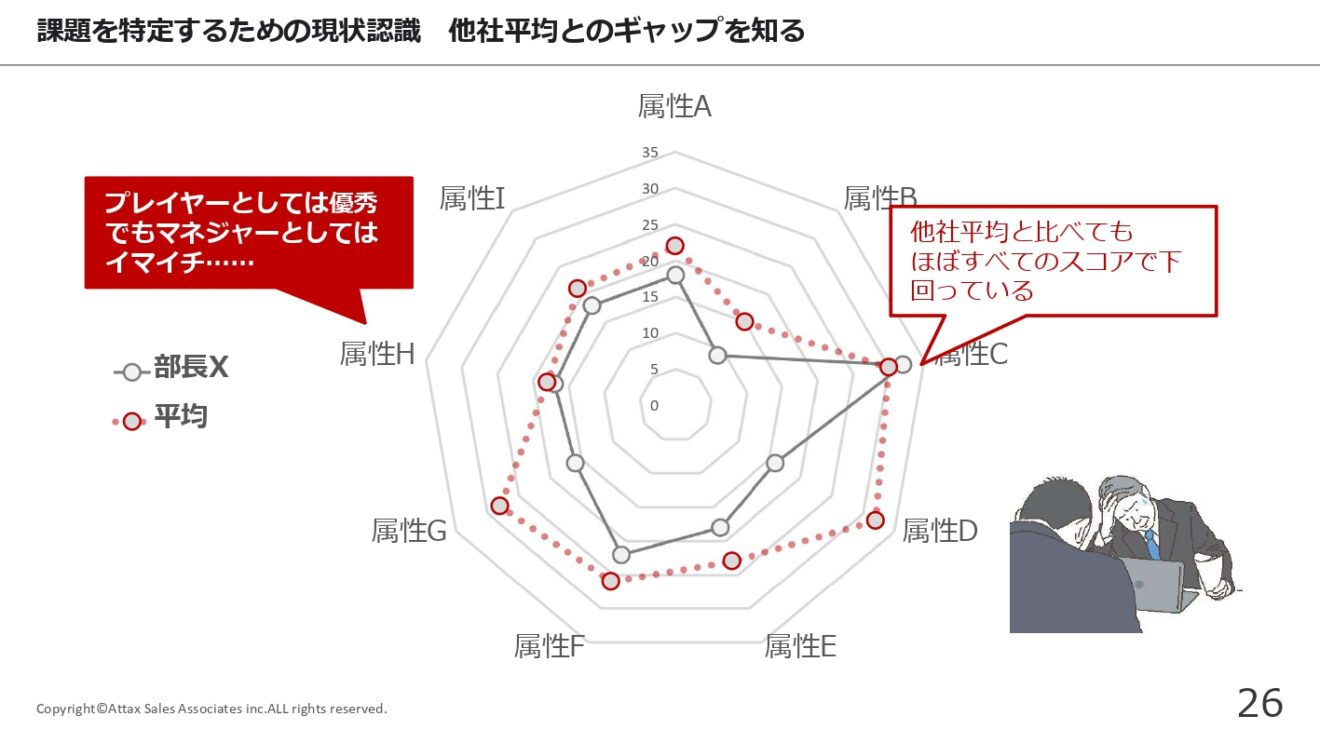

③ 他社平均とのギャップ

業界や他社の平均レベルと比較し、自社のマネジャーがどの位置にいるのかを知ることができます。例えばプレイヤーとしては優秀でも、マネジャーとしての力量はまだ伸ばす余地がある場合もあります。

このように、現状を正しく把握することで、課題の所在を特定できます。とはいえ、マネジャー自身は日々の業務に追われているため、時間の余裕がなく、課題解決に向けた行動が後回しになりがちです。

さらに、効果が見えにくい研修を受けさせることに抵抗を感じていたり、そもそも本人が受けたくないというのが、正直なところではないでしょうか。

絶対達成インバスケット研修が効果的な3つの理由

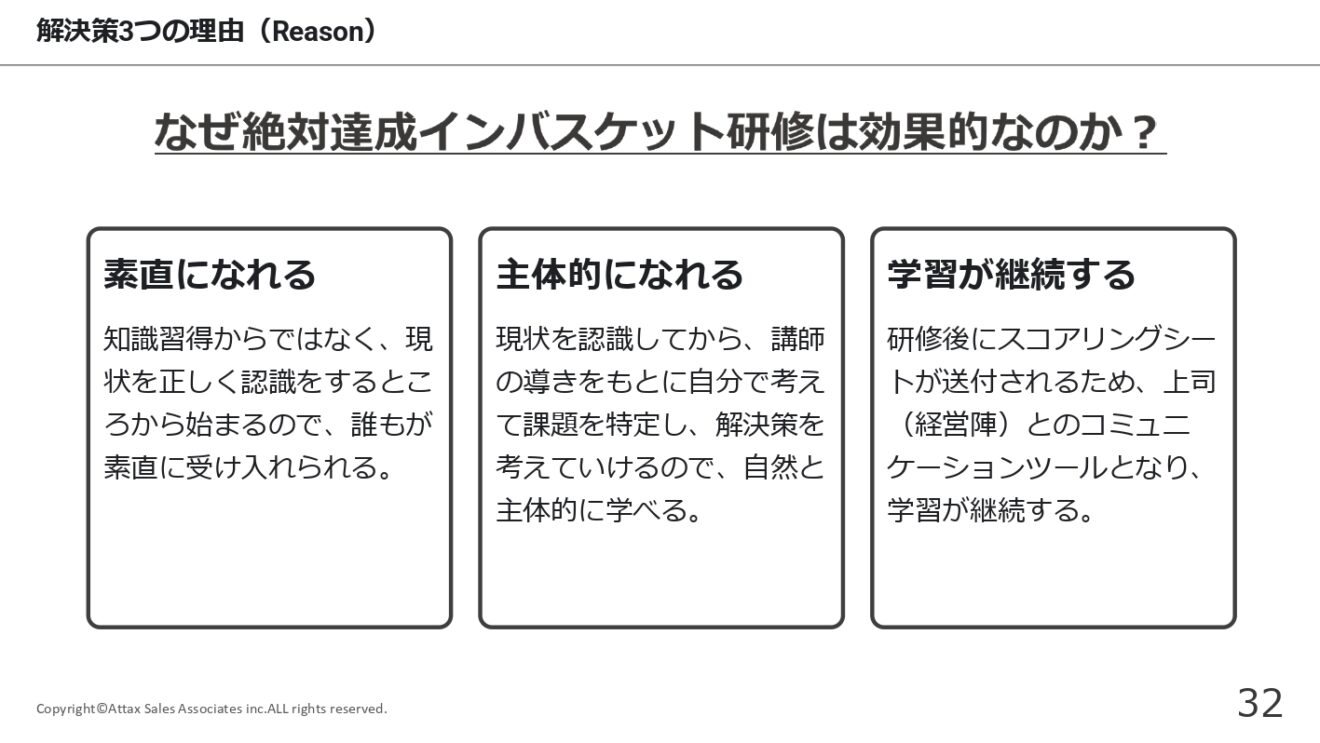

そんな忙しいマネジャーにこそ取り組んでいただきたいのが絶対達成インバスケット研修です。その理由は、次の3つにあります。

1. 素直になれる

知識を詰め込む研修ではなく、自身の現状を客観的に認識することからスタートします。だからこそ、誰でも抵抗感なく、素直に学びに向き合うことができます。

2. 主体的になれる

現状を見つめたうえで、講師のサポートを受けながら、自ら課題を特定し、解決策を考えていく構成です。そのプロセスにより、自然と「自分ごと」として学びが深まります。

3. 学習が継続する

研修後にはスコアリングシートが提供されるため、上司や経営陣との対話のきっかけになります。単発で終わらず、職場での実践や振り返りを通じて、学びが継続していきます。

それでは「絶対達成インバスケット研修」を導入した成功事例を2つ見てみましょう。

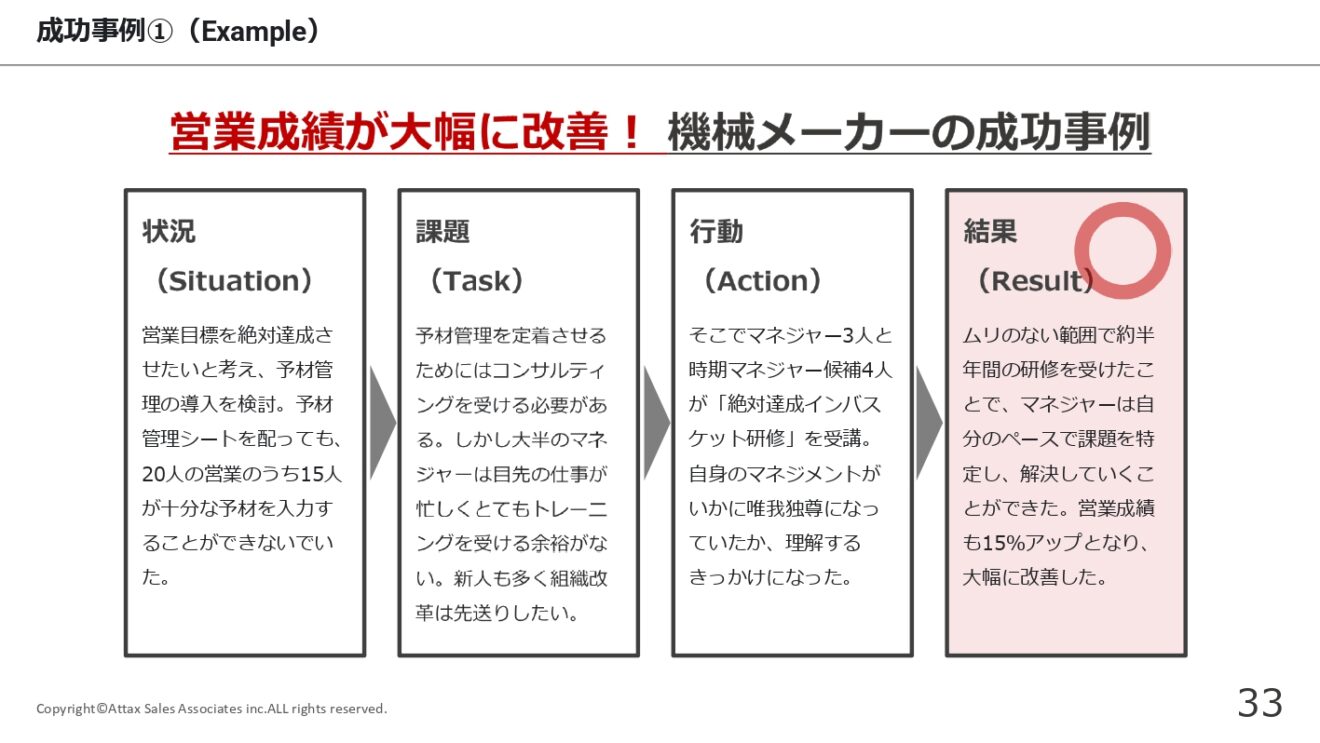

機械メーカーの成功事例

機械メーカーの事例です。

営業目標を絶対達成させたいと考え、予材管理の導入を進めた機械メーカーでは、営業20名のうち15名が予材をうまく入力できず、運用が定着しないという課題を抱えていました。マネジャーは日々の業務に追われており、十分なトレーニングを受ける余裕もありません。新人も多いため組織改革は後回しになっていました。そこでマネジャー3名と次期マネジャー候補4名が「絶対達成インバスケット研修」に参加。自身のマネジメントの偏りに気づくきっかけとなりました。無理のないペースで約半年間の研修を受けた結果、それぞれが主体的に課題を見つけて改善に取り組み、営業成績は15%アップと大きく向上しました。現場に負担をかけずに成果を出せた成功事例です。

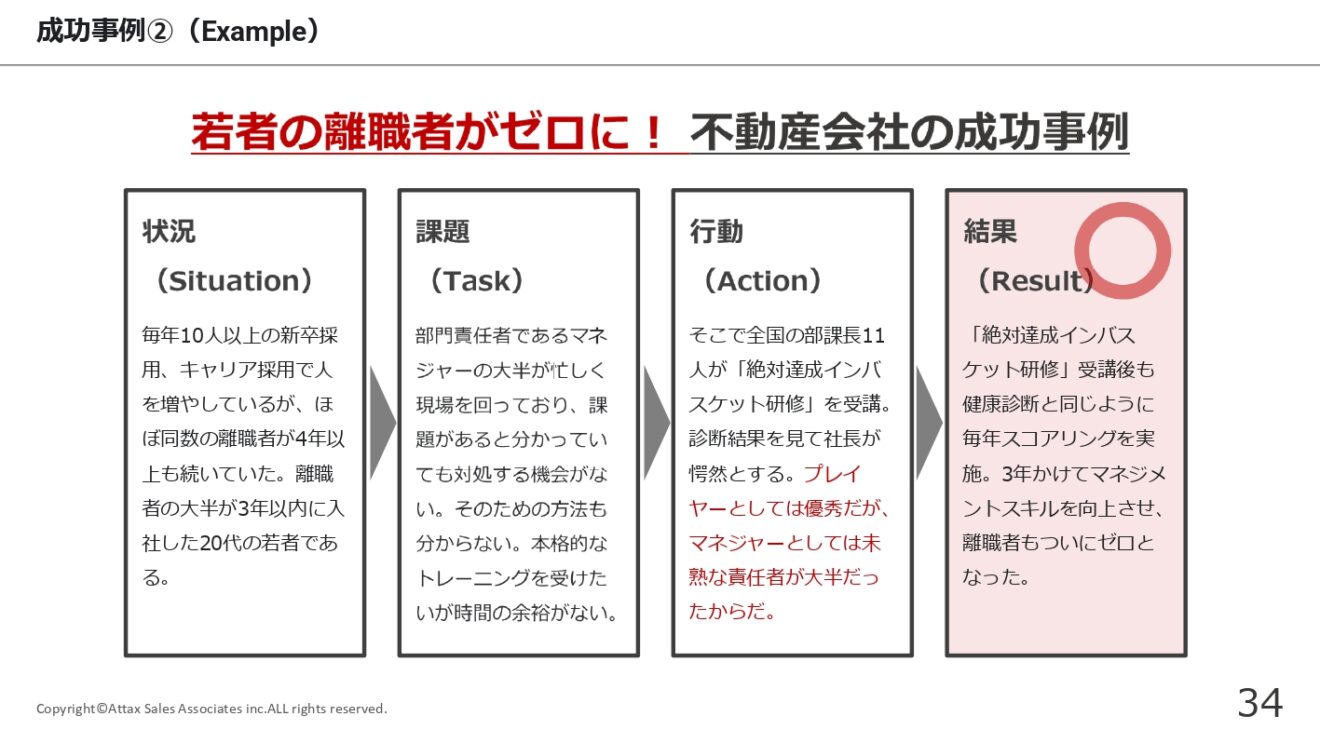

不動産会社の成功事例

不動産会社の事例です。

毎年10人以上の新卒・キャリア採用を行っていた不動産会社では、同数の離職者が4年以上も続き、特に入社3年以内の20代が多く離職していました。マネジャーたちは忙しく現場を回っており、課題への対処や改善方法が分からないまま放置されています。本格的な研修を受ける余裕もない状態でした。そこで、全国の部課長11人が「絶対達成インバスケット研修」を受講。診断結果を見た社長は、プレイヤーとしては優秀でも、マネジメント力に課題を抱える責任者が多いことに気づかされることに。そこで健康診断のように毎年スコアリングを継続。3年間にわたりマネジメントスキルを着実に高めていった結果、若手社員の離職はついにゼロとなり、定着率が大きく改善しました。

これらの事例が示すように、「絶対達成インバスケット研修」は、忙しい現場のマネジャーでも無理なく実践でき、確かな成果につながる研修です。

では、具体的にどのような内容で、どのように進められるのでしょうか?次に、研修の詳細をご紹介します。

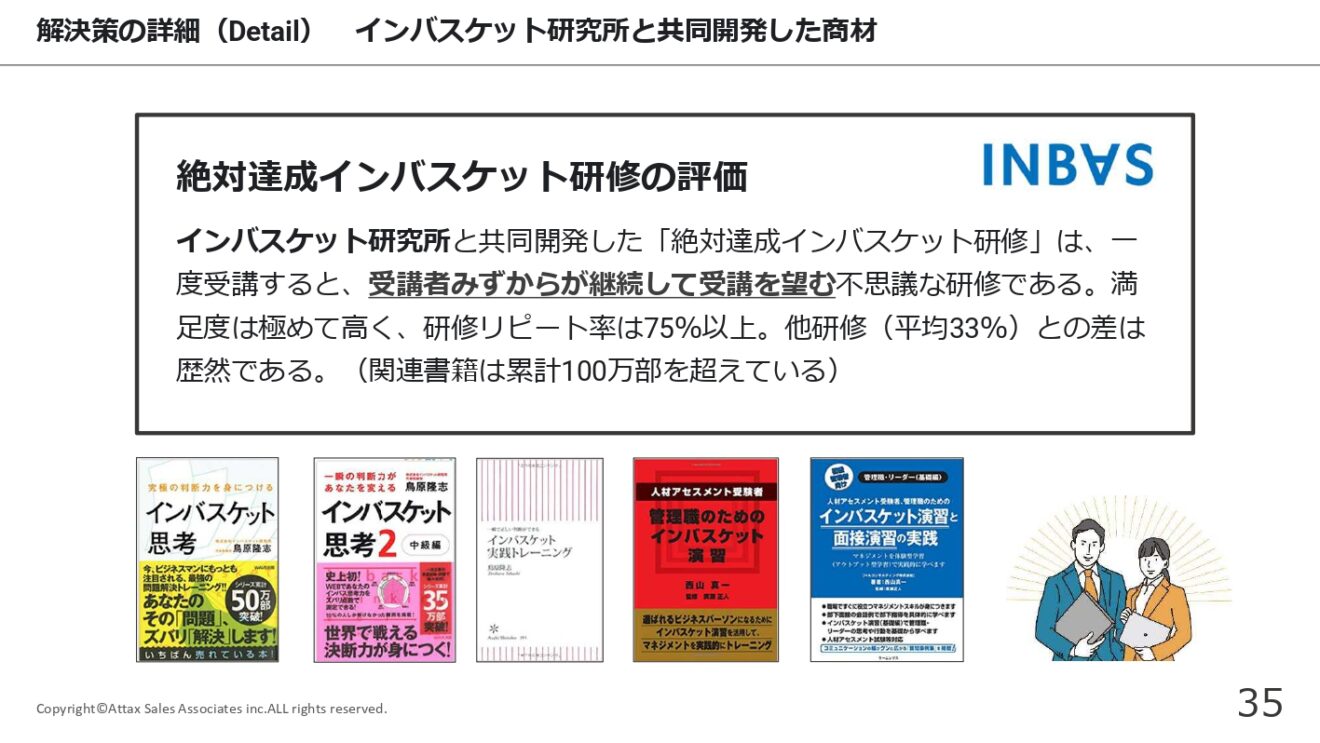

圧倒的な満足度とリピート率を誇る「絶対達成インバスケット研修」

インバスケット研究所と共同開発した「絶対達成インバスケット研修」は、一度受講すると「また受けたい」と受講者自らが望む、他にはない研修です。

受講後の満足度は非常に高く、リピート率はなんと75%以上を誇ります(※一般的なビジネス研修の平均リピート率は約33%)。

その効果の高さは、関連書籍の累計発行部数が100万部を超えていることからも裏づけられています。

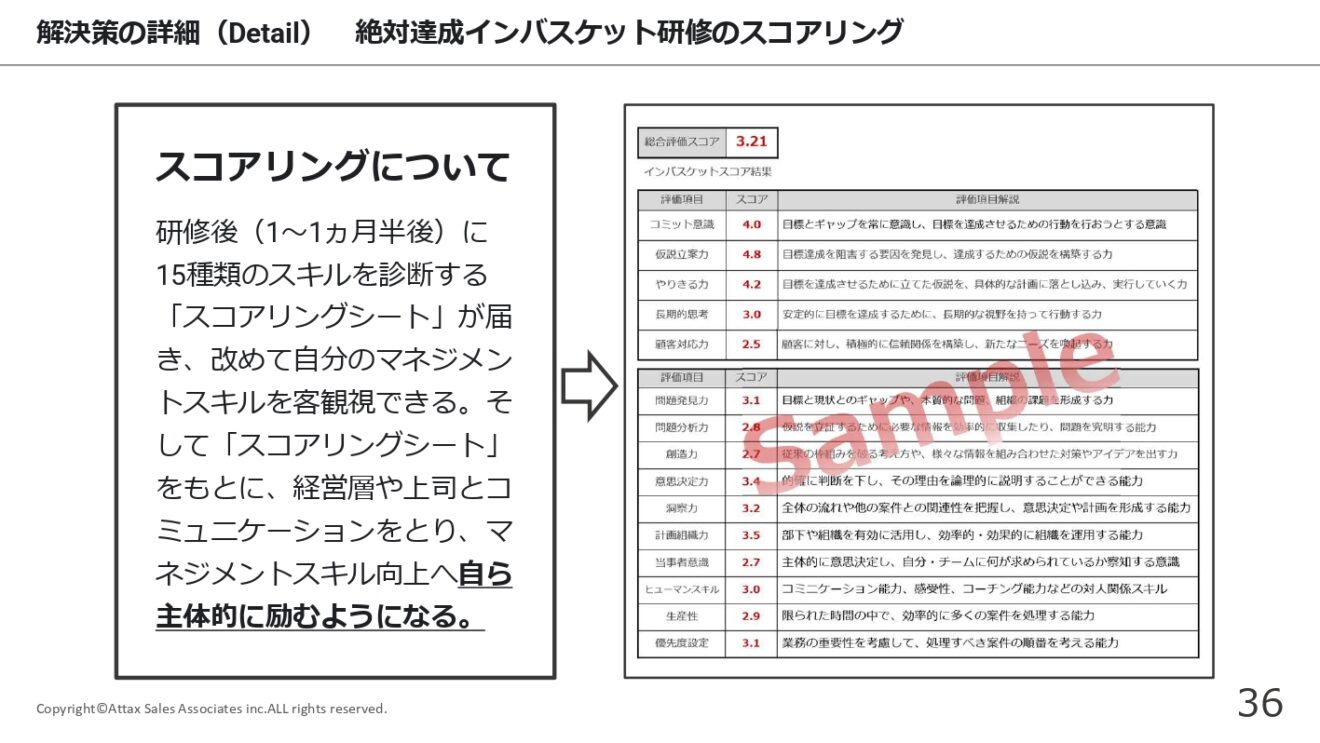

自分のマネジメントスキルを客観視できる「スコアリングシート」

「絶対達成インバスケット研修」では、受講後1〜1.5ヵ月後に、15項目のマネジメントスキルを診断する「スコアリングシート」をお届けします。

このシートを活用することで、受講者は自分の現在のマネジメントスキルを客観的に把握でき、強みや課題を明確に理解することが可能です。

さらに、経営層や上司とスコアを共有しながらコミュニケーションを深めることで、主体的なスキル向上へとつなげられます。

ここで実際のスコアリングシートを2つご紹介します。

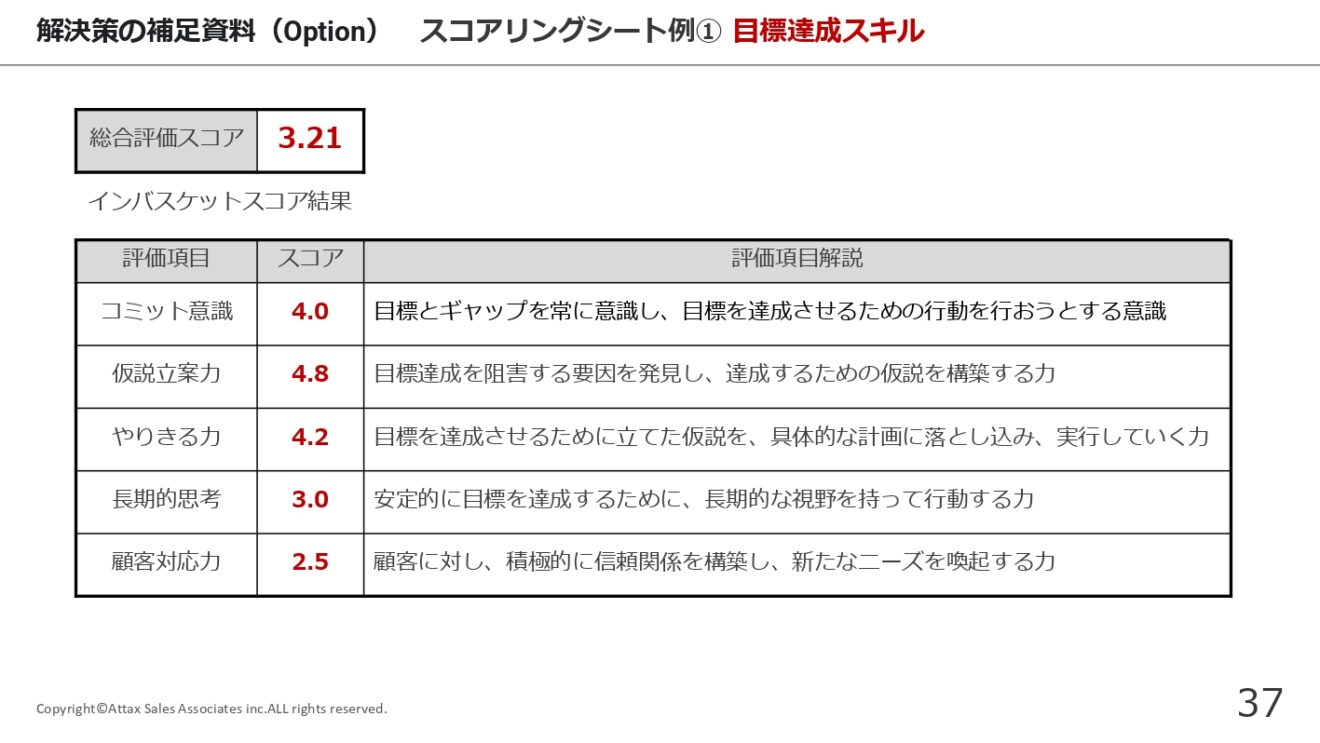

スコアリングシート例:目標達成スキル

「目標達成スキル」を構成する複数の要素を具体的に数値化。以下は一例です。

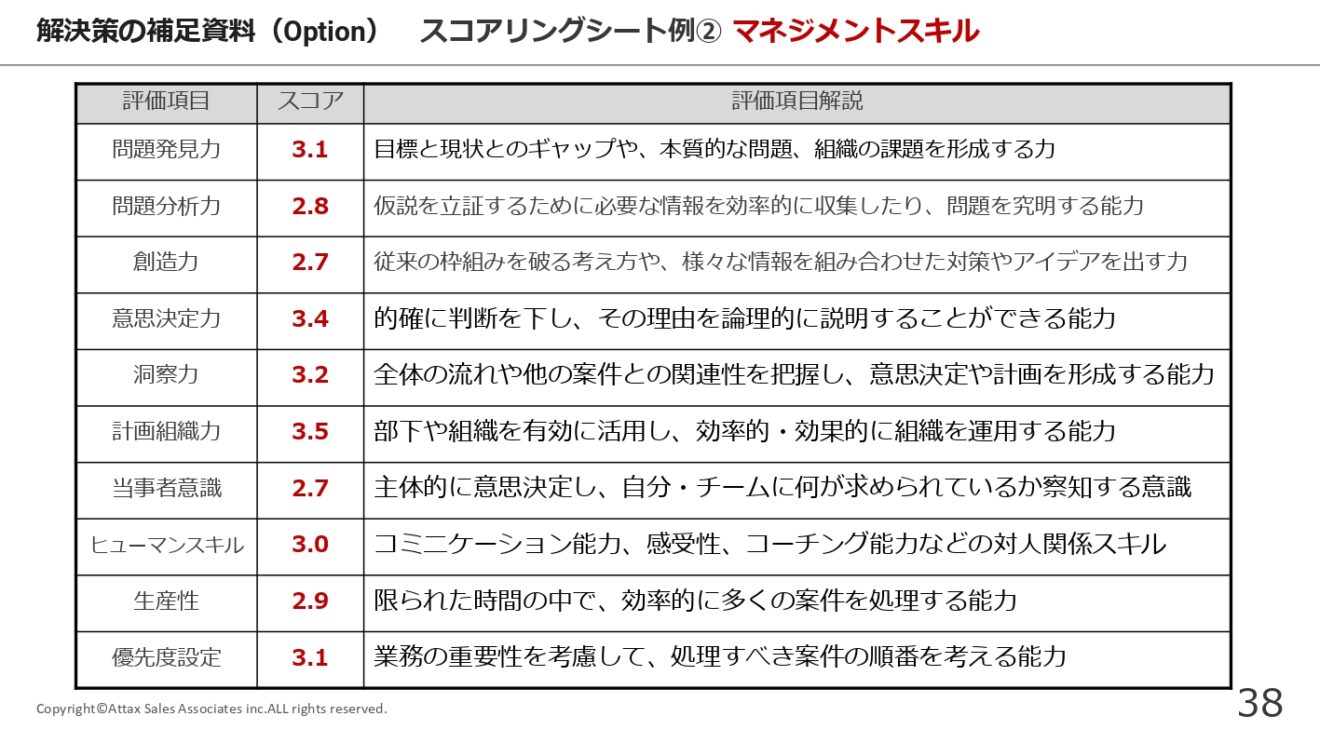

スコアリングシート例:マネジメントスキル

マネジメントに必要なスキルを15の観点からスコアリング。客観的な数値をもとに、自身の強みや課題を明確に把握することができます。以下は一例です。

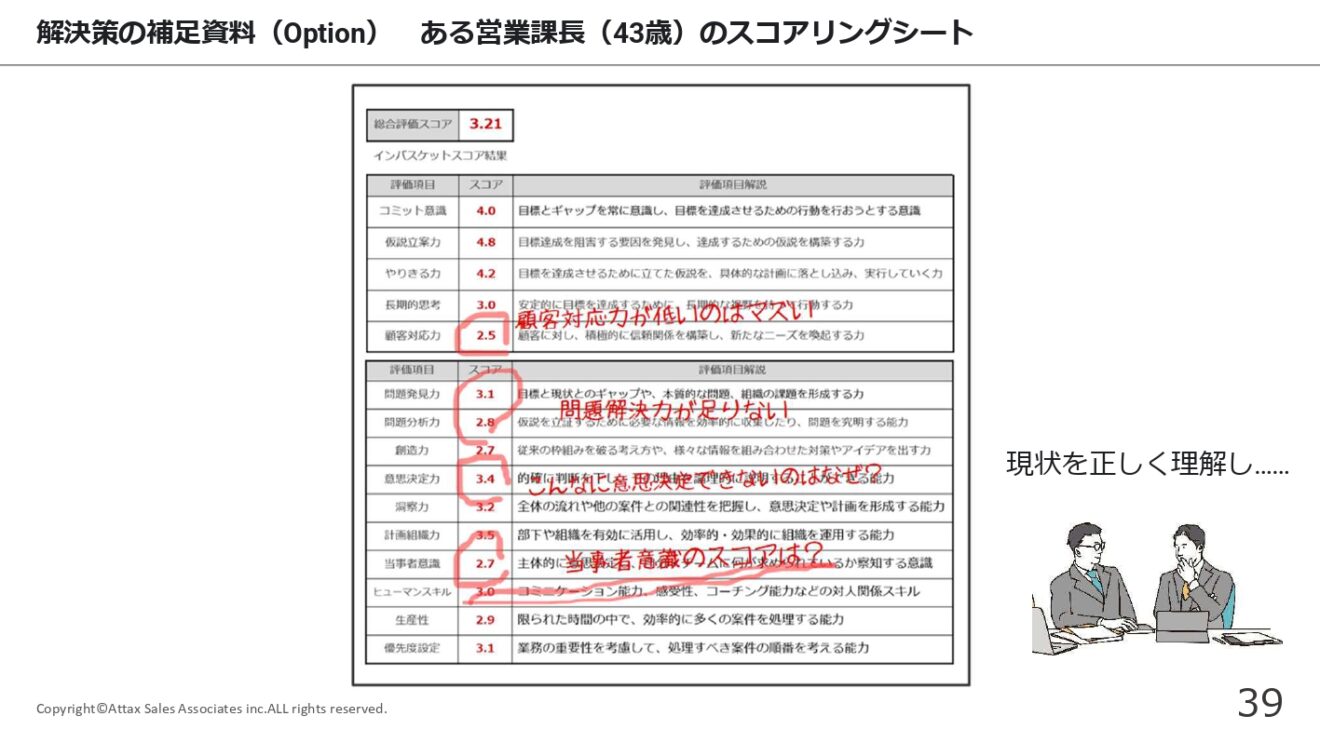

ここからは、実際に絶対達成インバスケット研修を受講された営業課長(43歳)のスコアリングシートをみてみましょう。「顧客対応力」「問題発見力」「意思決定力」「当事者意識」のスコアが低い結果となっています。

営業課長(43歳)のスコアリングシート

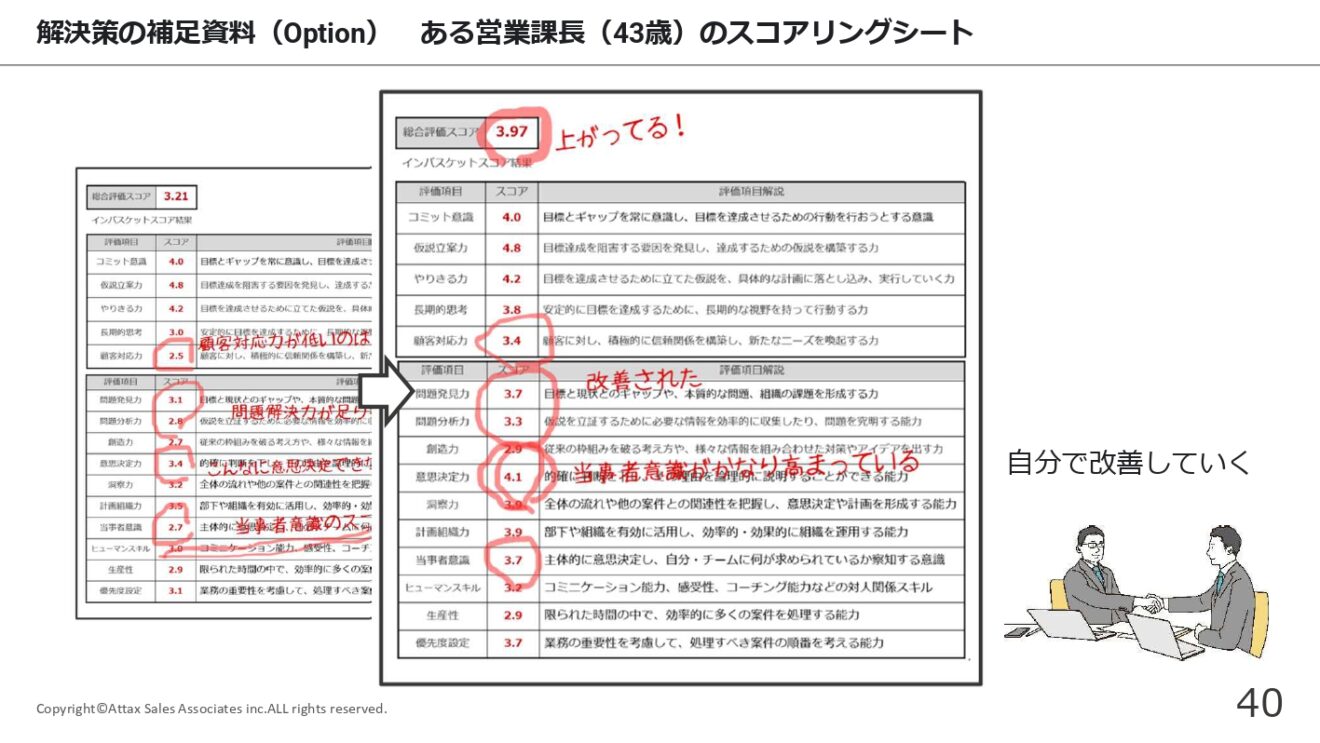

自分の弱みを認識し、日々改善を図った結果、1ヶ月後のスコアがこちらです。

スコアの低かった項目の点数が向上しています。自分自身のマネジメントスキルを正しく把握し、課題を明確にできたことが、成長につながったことがわかります。

このようなスキル向上を支えているのが、「絶対達成インバスケット研修」です。次に、その全体像をご紹介します。

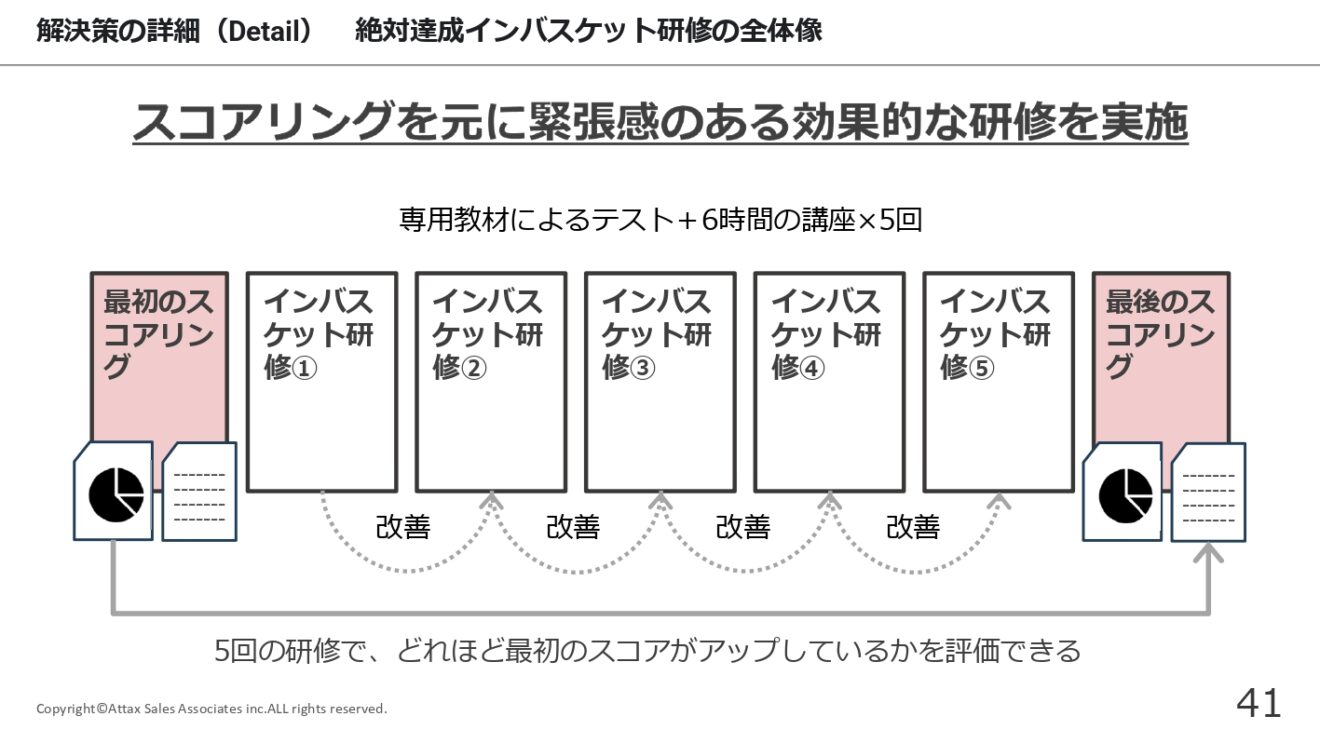

絶対達成インバスケット研修の全体像

「絶対達成インバスケット研修」は、マネジメントスキルを数値で可視化し、判断力・優先順位設定力・課題発見力など、現場で求められるマネジメントスキルを体系的に高めるための研修です。

実務に直結した内容を、スコアリングを通じて効果的に習得できます。

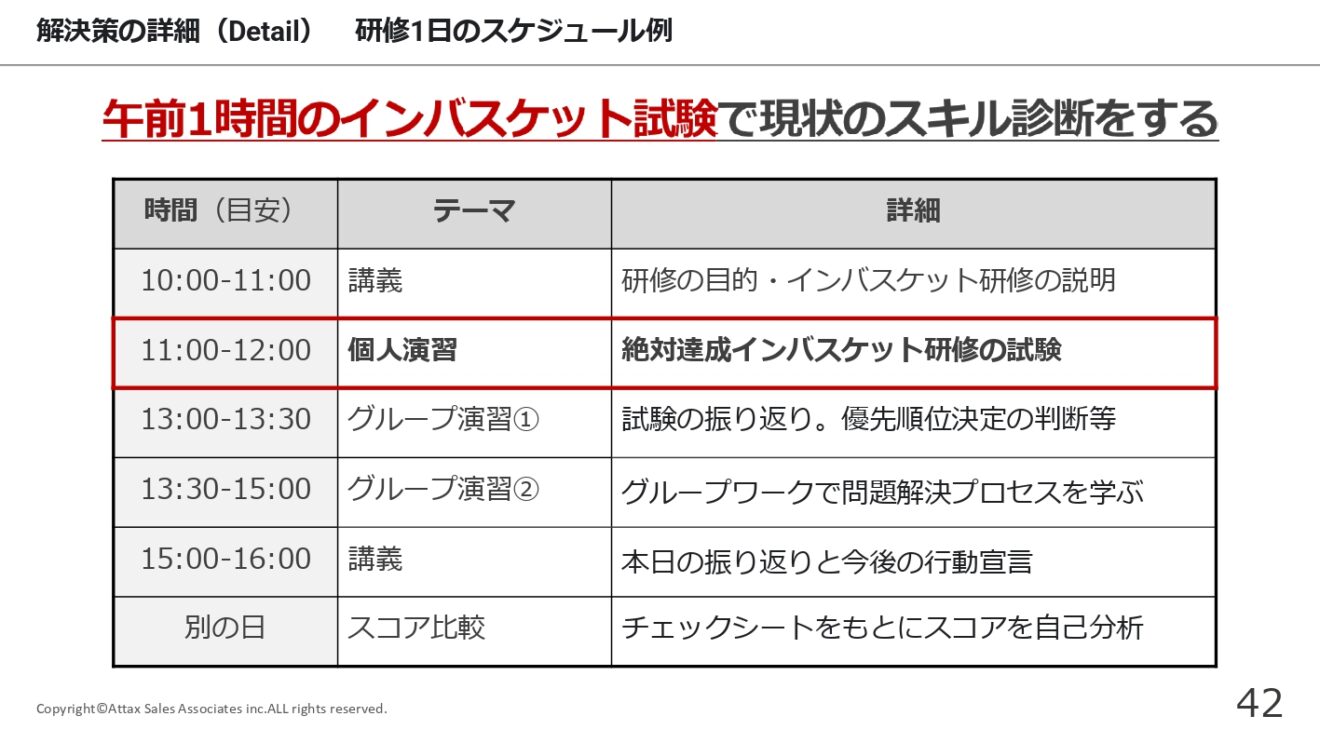

では、実際の研修がどのように進行するのか、1日のスケジュール例をご覧ください。

研修1日のスケジュール

本研修の大きな特長は、冒頭1時間のインバスケット試験で、受講者一人ひとりのマネジメントスキルを客観的に診断できる点にあります。そのうえで、講義と演習を通じて、気づきと実践力を高めていきます。

以下は、1日の研修スケジュール例です。

最後に

担当コンサルタントからのメッセージ:

一歩一歩 確実に成長するマネジャーになってほしい

どんなに歴史があり、技術力が高く、多くのお客様から支持されている会社であっても、常に右肩上がりで成長することはありません。「プラトー」と呼ばれる伸び悩む時期があり、人も会社も成長するときは、アップダウンを繰り返す成長曲線を描くものです。

この「伸び悩む時期(プラトー)」に必要なのは、これまで使ってきた地図をマネジャー自らの手で「新しい地図」にアップデートさせていくことです。「古い地図」のままではメンバー全員が迷子になります。もちろんすべてを刷新する必要はありません。現状を正しく把握し、課題となっている箇所だけを新しくしていけばいいのです。

焦らずに、しかし一歩一歩、確実に変化できるマネジャーへと成長してもらいたい。

――それこそが私の大きな願いです。貴社のお力になれると確信しています。

まずはお気軽にご相談ください。下記フォームよりお問い合わせをお待ちしております。