不確実性の高い時代に正しいマネジメント技術を身につける意義

現代のビジネス環境は、変化のスピードと不確実性が増す一方です。これまで通用していたマネジメントの型や成功体験が、次第に通用しなくなってきています。

こうした時代に必要なのは、誰もが再現できる“正しいマネジメント技術”です。これはマネジャーだけの役割ではありません。

今や、メンバー一人ひとりがマネジメントの基本を理解し、スキルを身につけることが求められる時代です。

本プログラムでは、マネジャー・メンバーの双方がマネジメントの基礎を体系的に学び、安定して目標を達成できる組織づくりを支援します。

営業組織の望ましい姿とは?

営業組織の望ましい姿とは、マネジャーがあまり介入しなくても安定して営業目標を達成し続けている状態です。

たとえば、以下の状態です。

- 営業一人一人が主体的に考え、成果を出している

- 営業会議を定期的には実施するが、あまり確認することがない

このように具体的な姿がイメージできると、営業組織の望ましい姿がみえてきます。

それでは、そんな営業組織になるためには、どのようなマネジメントルールがあり、どのような人財がそろっている状態を実現すべきなのでしょうか?

3つの具体例をご紹介します。

現状の問題は?

しかし現実には、そうした理想的な営業組織とは、ほど遠い状態にある企業も少なくありません。たとえば、マネジメントのルールが不明確だったり、営業会議が形骸化していたり――。

以下の5つの点に、心当たりはありませんか?

こうしたマネジメントの形骸化や、会議の機能不全は、若手の成長を阻み、組織全体の停滞を招きます。

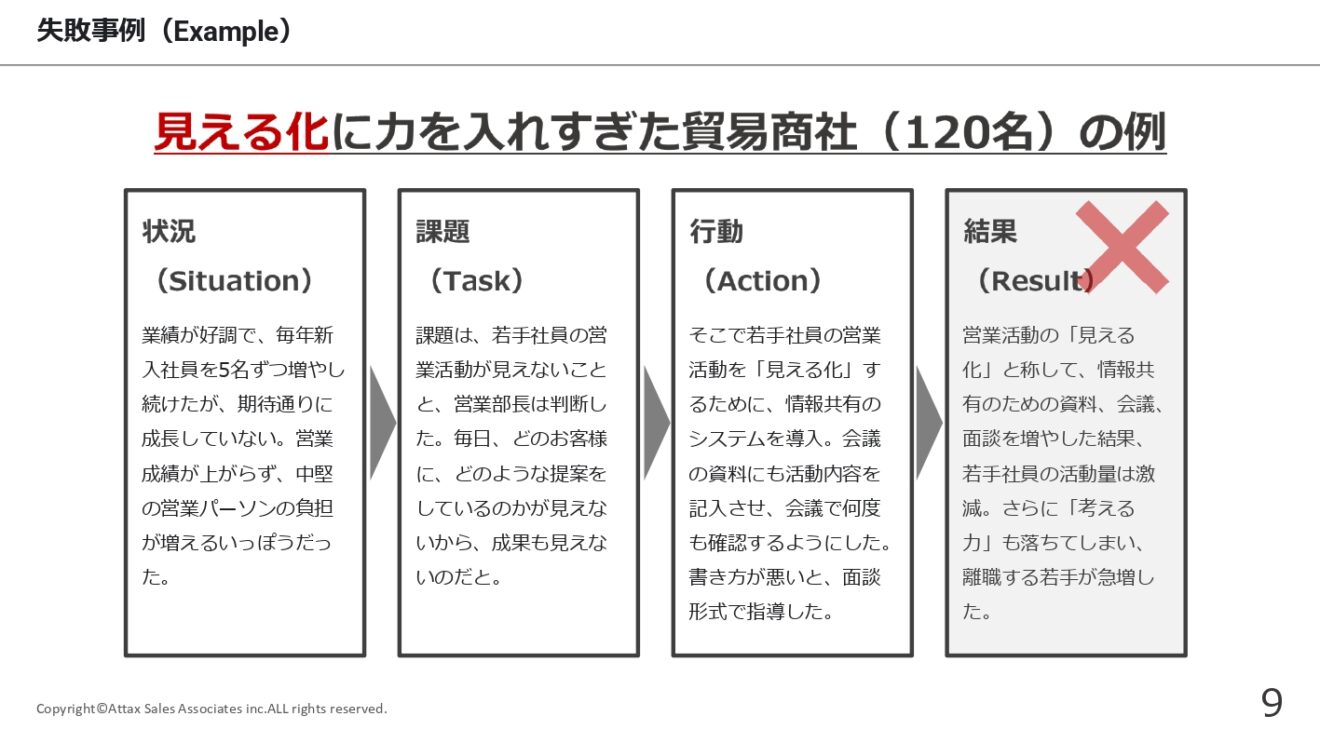

ある企業では「営業活動の見える化」でこれらを解決しようとしました。しかし、やり方を誤った結果、若手の意欲と行動が大きく落ち込んでしまいました。そんな貿易商社で起こった失敗事例を見てみましょう。

貿易商社(120名)の事例

ある貿易商社(120名)の事例です。

業績好調を背景に、毎年新入社員を5名ずつ採用していましたが、若手が期待通りに育たず、営業成績も伸び悩み、中堅社員の負担が増加していました。

営業部長は、若手の営業活動が見えないことが課題だと考え、「見える化」の徹底を決断しました。情報共有システムを導入し、会議資料には毎回の提案内容を記載させました。会議でも繰り返し確認を行いました。さらに、記載が不十分な場合には面談形式で指導するなど、管理を強化していきました。

しかし、結果は逆効果。資料作成や会議準備に多くの時間を取られたことで、若手の行動量は激減。自ら考える力も低下しました。心理的負担も大きく、離職者が急増する事態となったのです。

どうすれば”マネジャーがあまり介入しなくても安定して目標を達成し続けている状態”になるのか?

この事例から分かるように、営業の「見える化」をしても、マネジメントを理解していなければ、組織として安定的に目標を達成することは難しくなります。

「マネジャーがもっと指示すれば解決するのでは?」「仕組みやツールの導入だけで成果が出るのでは?」と誤解されがちですが、むしろ現場の混乱を招くことが多いのです。これは会社にとっても、マネジャーにとっても望ましい状況ではありません。

それでは、どうすれば“マネジャーがあまり介入しなくても安定して目標を達成し続けている状態”にできるのでしょうか。

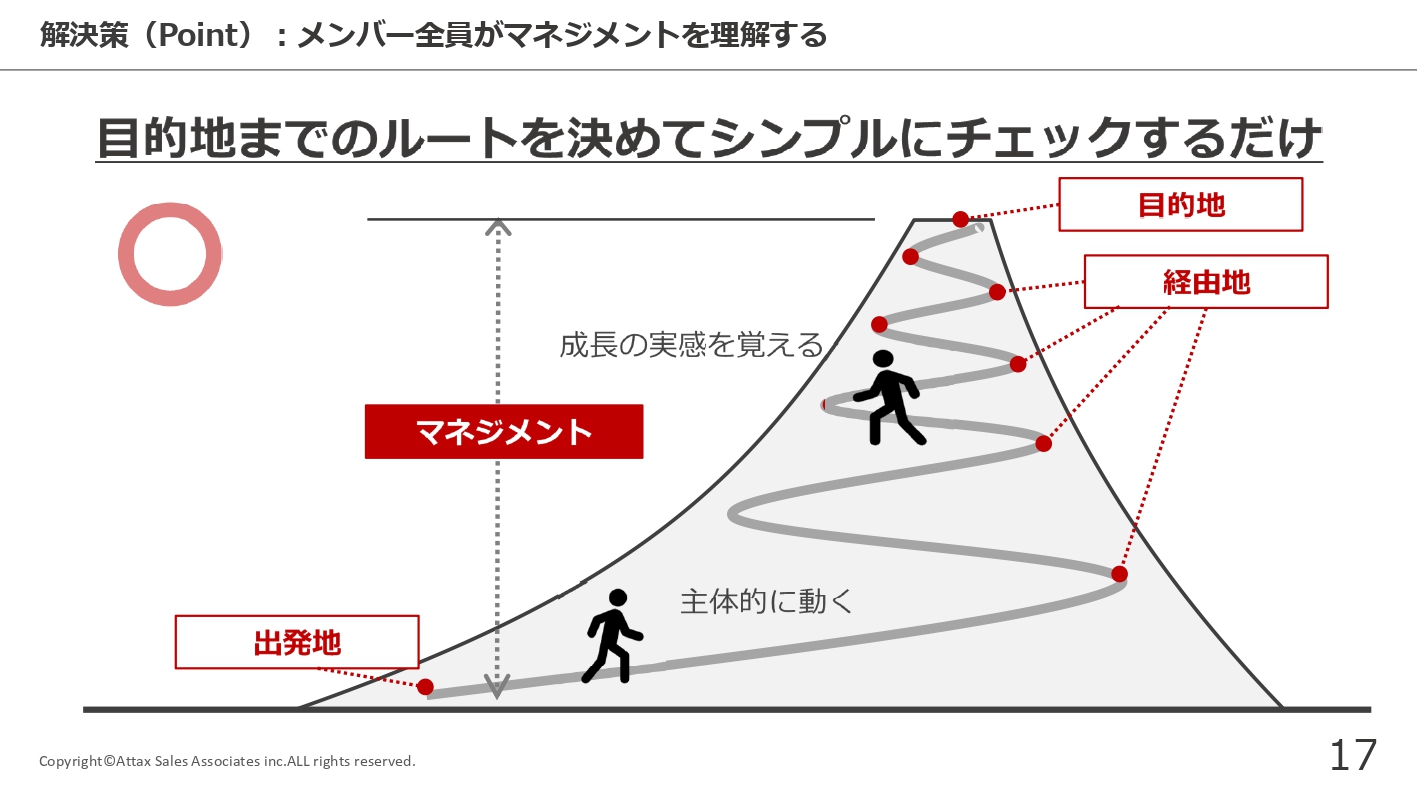

メンバー全員がマネジメント教育を受ける

重要なのは、マネジャーだけでなく、組織に所属するメンバー全員がマネジメント教育を受けることです。ここからは、実際に目標を達成している人たちと、そうでない人のマネジメントの視点をご紹介します。

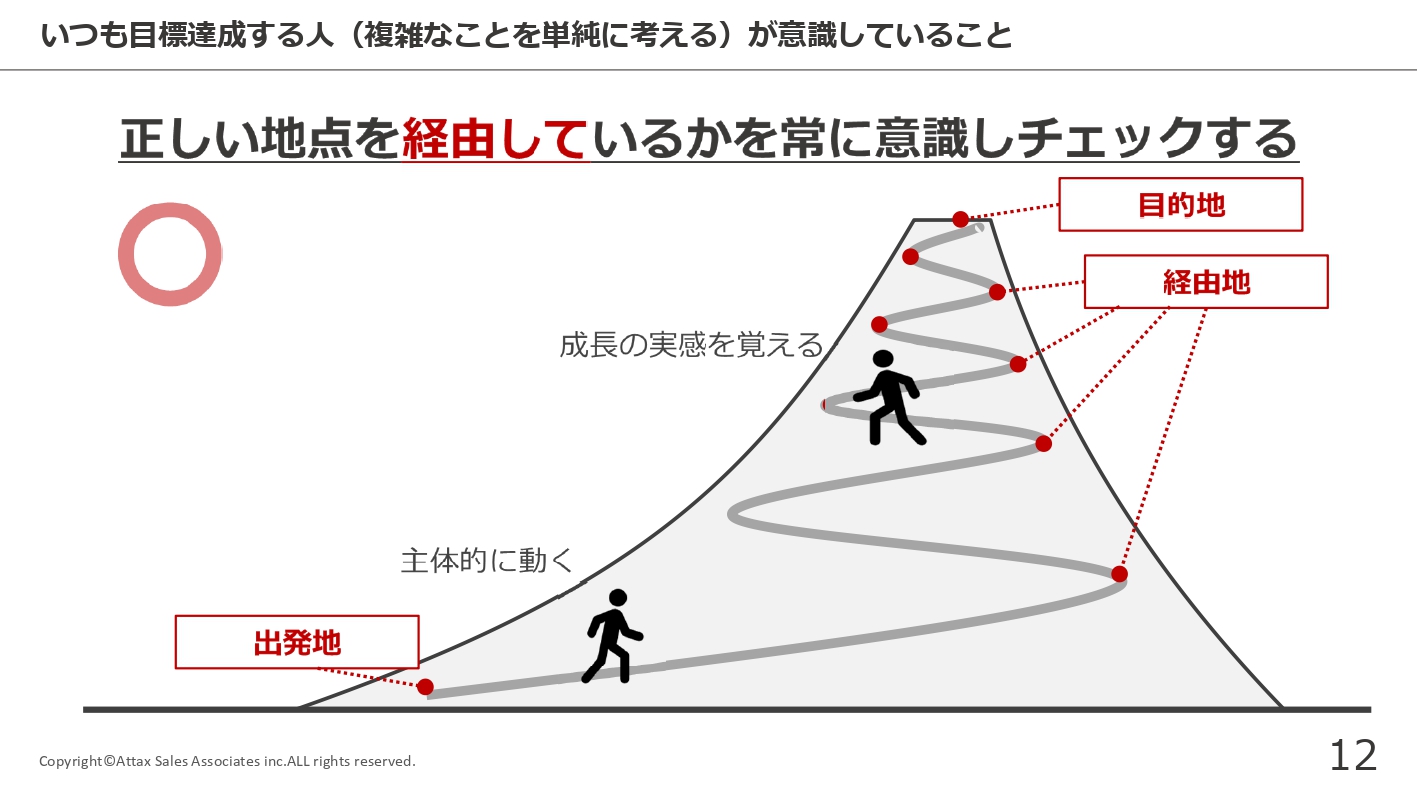

いつも目標達成する人が意識していること

目標を安定的に達成している人は、「目的地」だけでなく、そこに至るまでの「正しい経由地(チェックポイント)」を意識しています。

どの地点を通るべきかを明確にし、それに沿って行動できているかを自らチェックすることで、着実に前進していきます。

このプロセスがあることで、

- 進捗の確認がしやすくなる

- 修正が早い段階で可能になる

- 自分の成長を実感しやすくなる

といった効果が生まれます。

いっぽうで、目標達成がうまくいかない上司には、こうした視点が欠けているケースが少なくありません。

では、目標達成を妨げる「やりがちな4つの落とし穴」について見ていきましょう。

目標達成できない上司がやりがちな4つの落とし穴

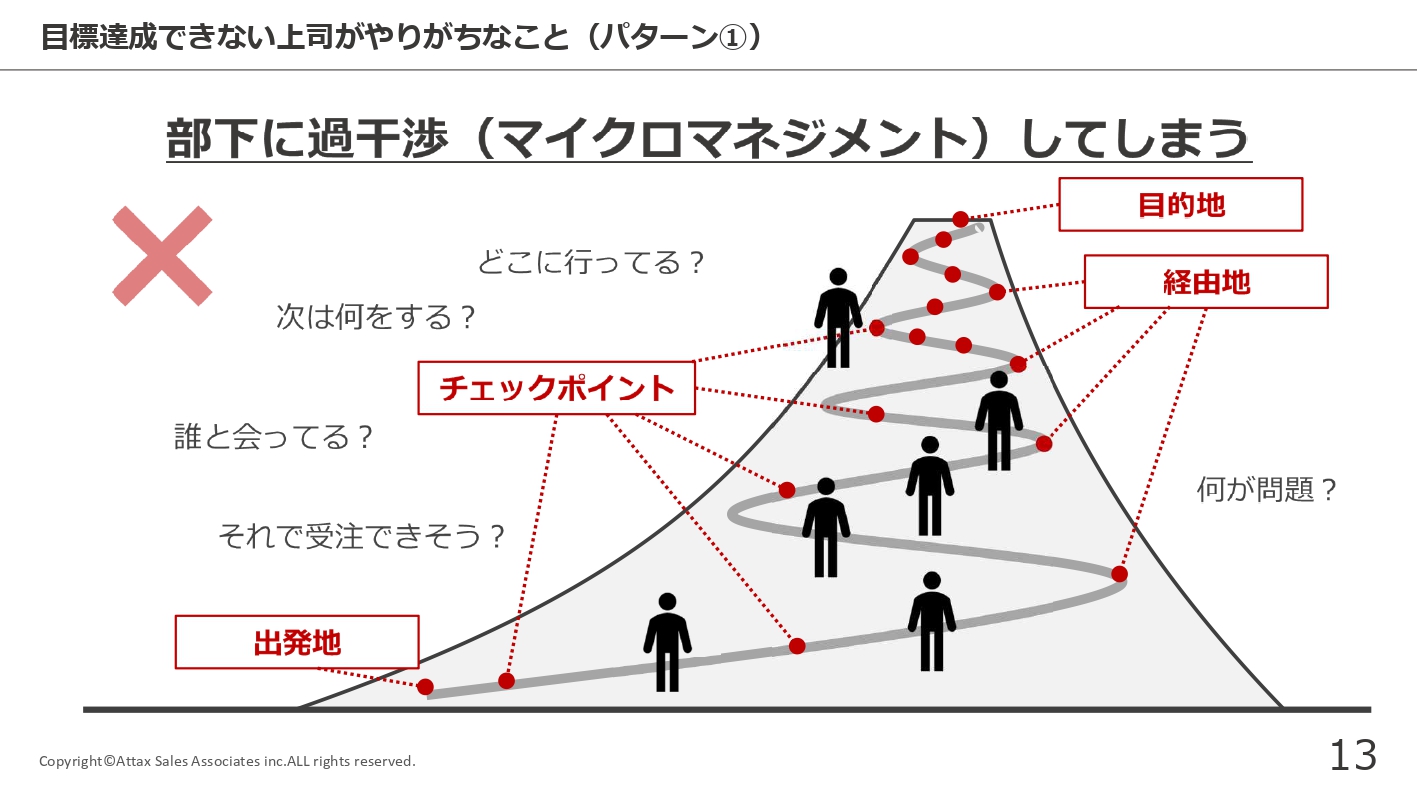

パターン①:部下に過干渉(マイクロマネジメント)してしまう

目標達成できない上司の典型的な行動のひとつが、部下に対して過度に干渉してしまう「マイクロマネジメント」です。

「どこに行ってる?」「次は何をする?」「誰と会ってる?」など、細かな行動や思考を逐一チェックしようとするあまり、部下の主体性を奪い、モチベーションの低下や自律的な判断力の育成を妨げてしまいます。

本来チェックすべきは、経由地(チェックポイント)を通過しているかという進捗や成果の確認であり、行動のすべてをコントロールすることではありません。

上司が意識すべきなのは、「任せる」ことで部下の成長を促しつつ、正しい経由地をともに確認しながら進めていくマネジメントスタイルです。

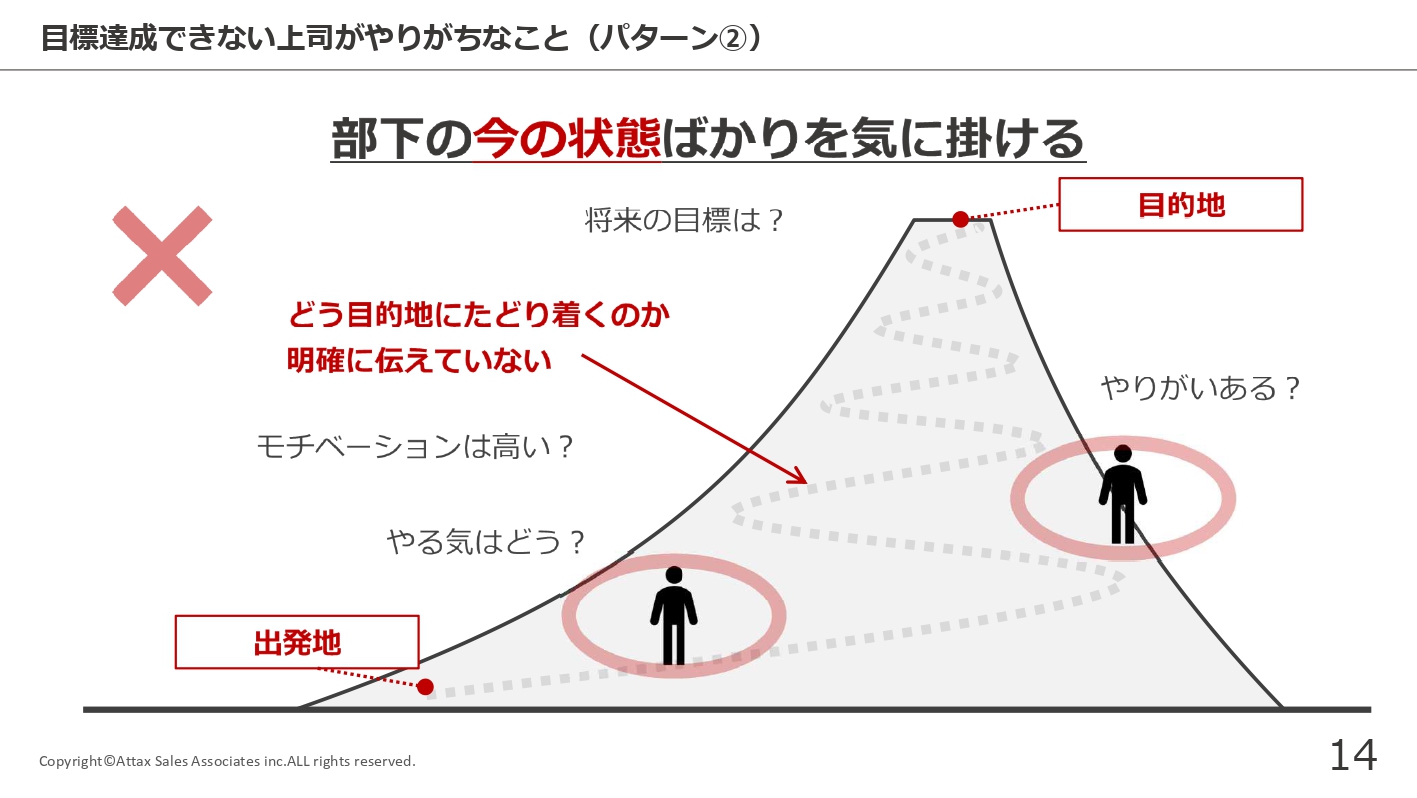

パターン②:部下の今の状態ばかりを気に掛ける

目標達成がうまくいかない上司のもう一つの特徴は、「今の状態」だけに注目してしまうことです。

「やる気はどう?」「モチベーションは高い?」「やりがいを感じてる?」といった声かけは、一見すると部下を気遣っているように見えますが、それだけでは不十分です。

本来上司が伝えるべきなのは、「どこを目指すのか(目的地)」と「そこに至るための道筋(経由地)」です。これが明確でないと、部下は自分がどこに向かっているのか分からず、努力の方向性を見失ってしまいます。

部下の“今”を見るのではなく、部下と“未来”を共有すること。これが、上司の本当の役割です。

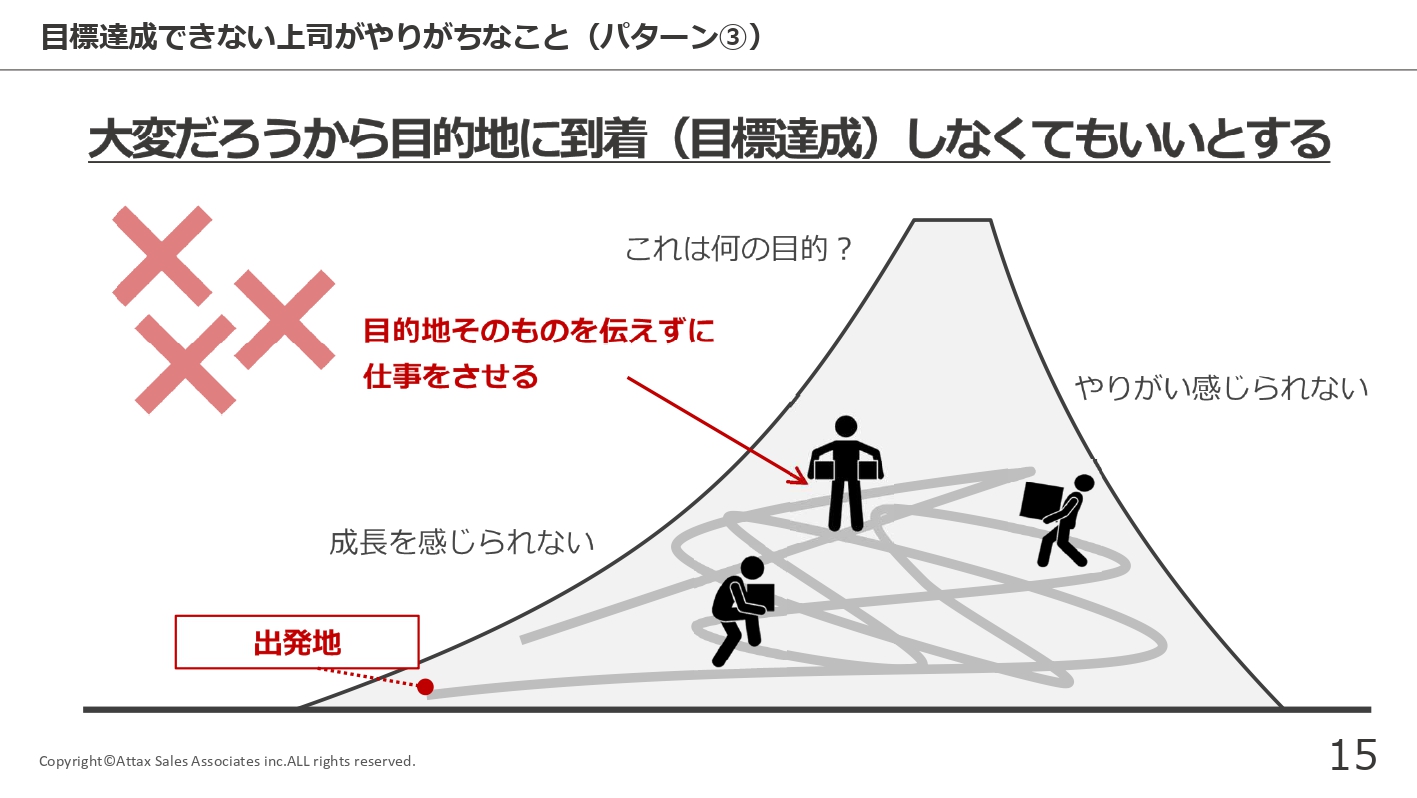

パターン③:大変だろうから目的地に到着(目標達成)しなくてもいいとする

目標達成できない上司が陥りがちなパターンとして、「部下に負荷をかけないように」という配慮から、目標の達成そのものを曖昧にしてしまうケースがあります。

このような場合、上司は目的地を明確に伝えないまま仕事を振ってしまいます。そのため、部下は「この業務は何のためにやっているのか?」と目的を見失いがちです。

その結果、やりがいが感じられず、日々の仕事に意味を見出せなくなります。さらに、目的地が示されていないために、自分の成長や進捗も実感できません。

「大変そうだから」と配慮すること自体は、決して悪いことではありません。しかし、目標に向かって働く意義を共有しないことは、かえって部下の成長機会を奪うことにもつながります。

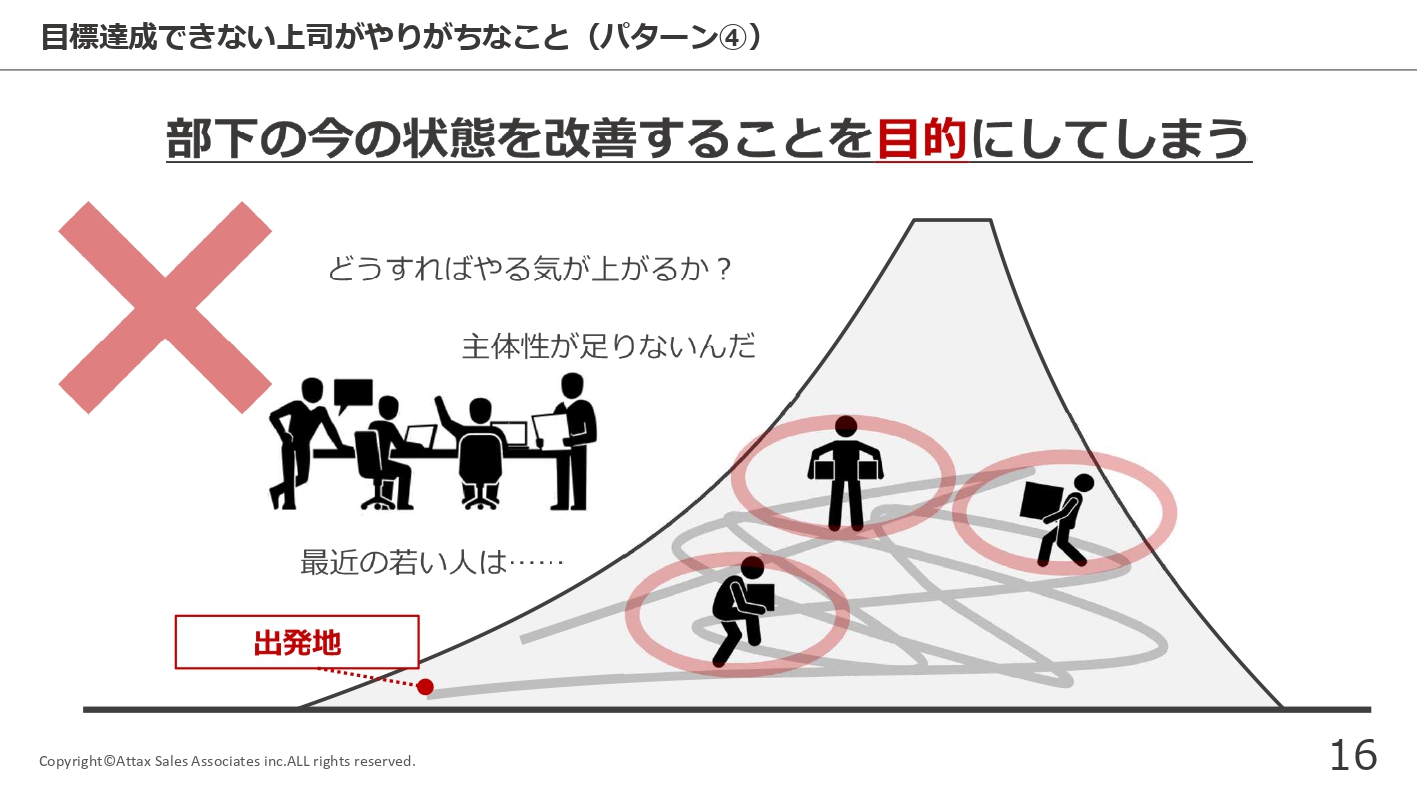

パターン④:部下の今の状態を改善することを目的にしてしまう

目標達成ができない上司のよくある落とし穴のひとつが、「部下の今の状態を良くすること自体」が目的になってしまうことです。

「最近の若い人は…」「やる気が足りない」「主体性がない」といった評価を繰り返しながら、どうすれば部下のやる気が上がるか、どう指導すべきかばかりに意識が向いてしまいます。

もちろん部下の状態を整えることは大切ですが、それはあくまで“手段”であり、“目的”は目標達成です。

本来の目的地が示されないままでは、部下は「なぜ頑張るのか」が見えず、どれだけ状態が改善されても成長実感や、やりがいにはつながりません。

“部下の内面の変化”ではなく、“目標に向かって進むプロセス”を重視するマネジメントが求められます。

ここまで、目標達成ができない上司の典型的な4つのパターンを見てきました。

では、どうすればその“落とし穴”を避け、目標達成ができる組織となれるでしょうか。

実は、マネジメントはもっとシンプルで良いのです。

大切なのは、「目的地」と「そこへ至るルート(経由地)」を明確にし、それに沿って確認していくこと。それだけで、組織は劇的に変わります。

では、実際にこの考え方を現場に落とし込み、定着させていくにはどうすればよいのでしょうか?

そこで私たちがご提案するのが、「KPIマネジメント研修」です。

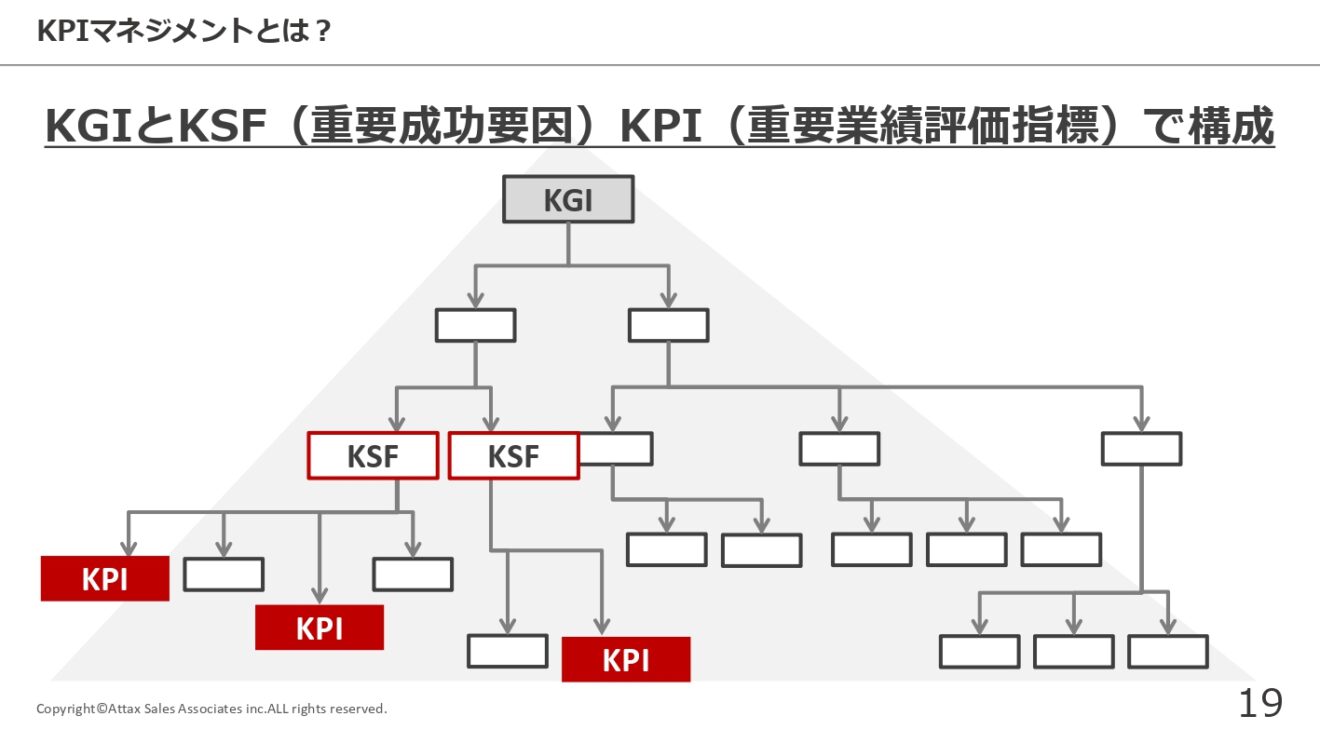

KPIマネジメントとは?

ここからは、研修の中核となる「KPIマネジメント」の考え方についてご紹介します。

KPIマネジメントは、「目標(KGI)に到達するために、何に注力し、どこをチェックしていくべきか」を構造的に整理・共有するためのフレームワークです。

まずはその全体像として、KGI・KSF・KPI という3つの要素の関係性を見ていきましょう。

KGI(Key Goal Indicator)

最終的に達成すべき「ゴール(目標)」を指します。売上や利益など、ビジネスの成果を定量的に表したものです。

KSF(Key Success Factor)

KGIを達成するために必要な「成功要因」です。たとえば、顧客満足度の向上やリードタイムの短縮など、成果を出すために重要な要素です。

KPI(Key Performance Indicator)

KSFを実現するために日々モニタリングすべき「指標」です。営業訪問件数や契約率など、定期的に進捗を確認し、軌道修正するためのものです。

このように、KGI(目的)→ KSF(要因)→ KPI(行動)の構造で整理することで、目標達成までのプロセスが明確になります。

KPIマネジメントの具体例:英語テスト編

KPIマネジメントの理解を深めるために、「英語のテスト(100点満点)で80点以上を取る」という目標を例として取り上げます。

この80点という明確な目標が、KGI(Key Goal Indicator/最終目標)にあたります。

この事例を使いながら、KGIを達成するために必要な要因(KSF)、そして日々の行動に落とし込む指標(KPI)をどのように設計していくかを見ていきましょう。

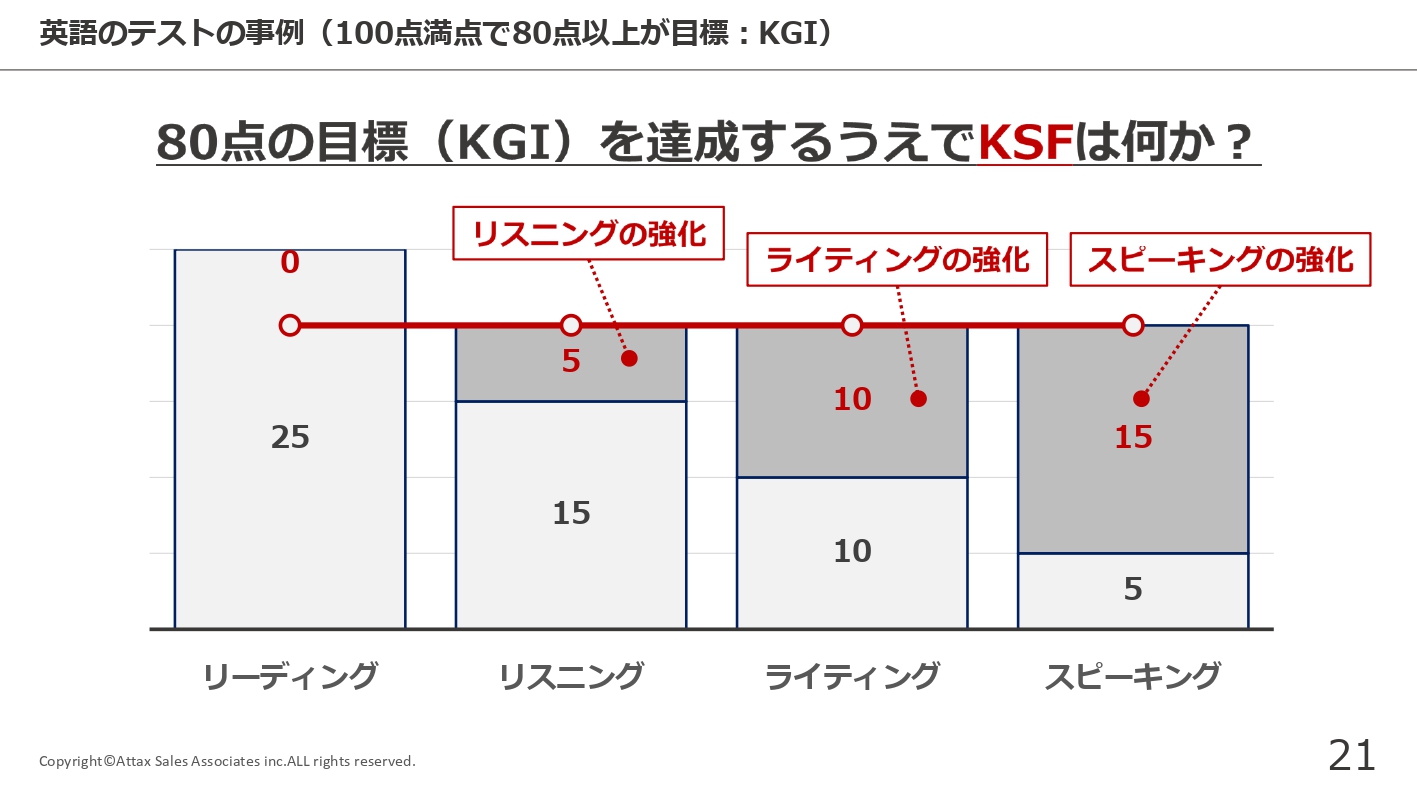

KSF(重要成功要因)を見極める

「英語のテストで80点以上を取る」というKGI(最終目標)を達成するためには、得点構成を分析し、どの分野を重点的に強化すべきかKSF(重要成功要因)を見極める必要があります。

例えば、現在の得点は合計55点で、80点で合格するには、25点足りない状況です。

スキル別の得点は以下のとおり。

- リーディング:25点/25点中

- リスニング:15点/25点中

- ライティング:10点/25点中

- スピーキング:5点/25点中

特にライティング・スピーキングの得点が低く、KGI達成のボトルネックになっていることがわかります。

このことから、「ライティングの強化」「スピーキングの強化」がKSFとして特に重要だと判断できます。加えて、余裕のない「リスニング」も引き続き安定させる必要があります。

このように、現在の得点状況をもとに、強化すべき分野(KSF)を特定することができました。

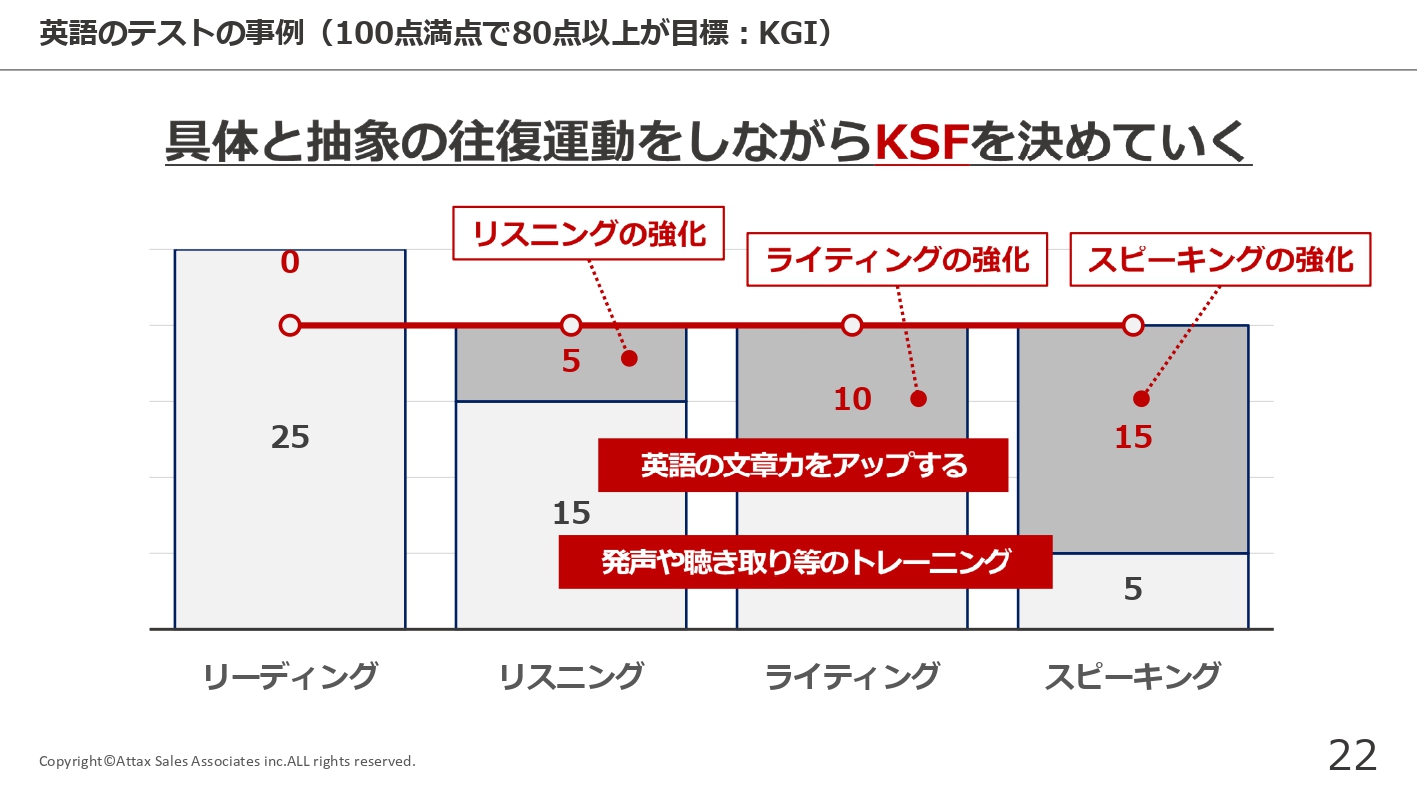

ただし、「リスニングの強化」「ライティングの強化」「スピーキングの強化」といった表現だけでは、まだ少し抽象的です。

では、それぞれのKSFをどのように具体的な行動に落とし込んでいけばよいでしょうか。

次に、抽象(KSF)と具体(アクション)を行き来しながら考えるプロセスをご紹介します。

具体と抽象の往復運動をしながらKSFを決めていく

KGI(英語テスト80点以上)を達成するためのKSF(重要成功要因)を見つけるには、単に「リスニングを伸ばす」「スピーキングを強化する」といった抽象的な表現だけではなく、具体的な行動やスキルに落とし込んで考えることが重要です。

たとえば、

- リスニング、スピーキングを強化するには、発音や聞き取りのトレーニングが必要

- ライティングを強化するには、英語の文章力をアップする取り組みが必要

といったように、KSFの裏側には、具体的な取り組み内容があるということを意識する必要があります。

このように、「抽象的な要素(KSF)」と「具体的な行動内容(実践)」を往復しながら整理していくことで、成果に直結する効果的なマネジメント設計が可能になります。

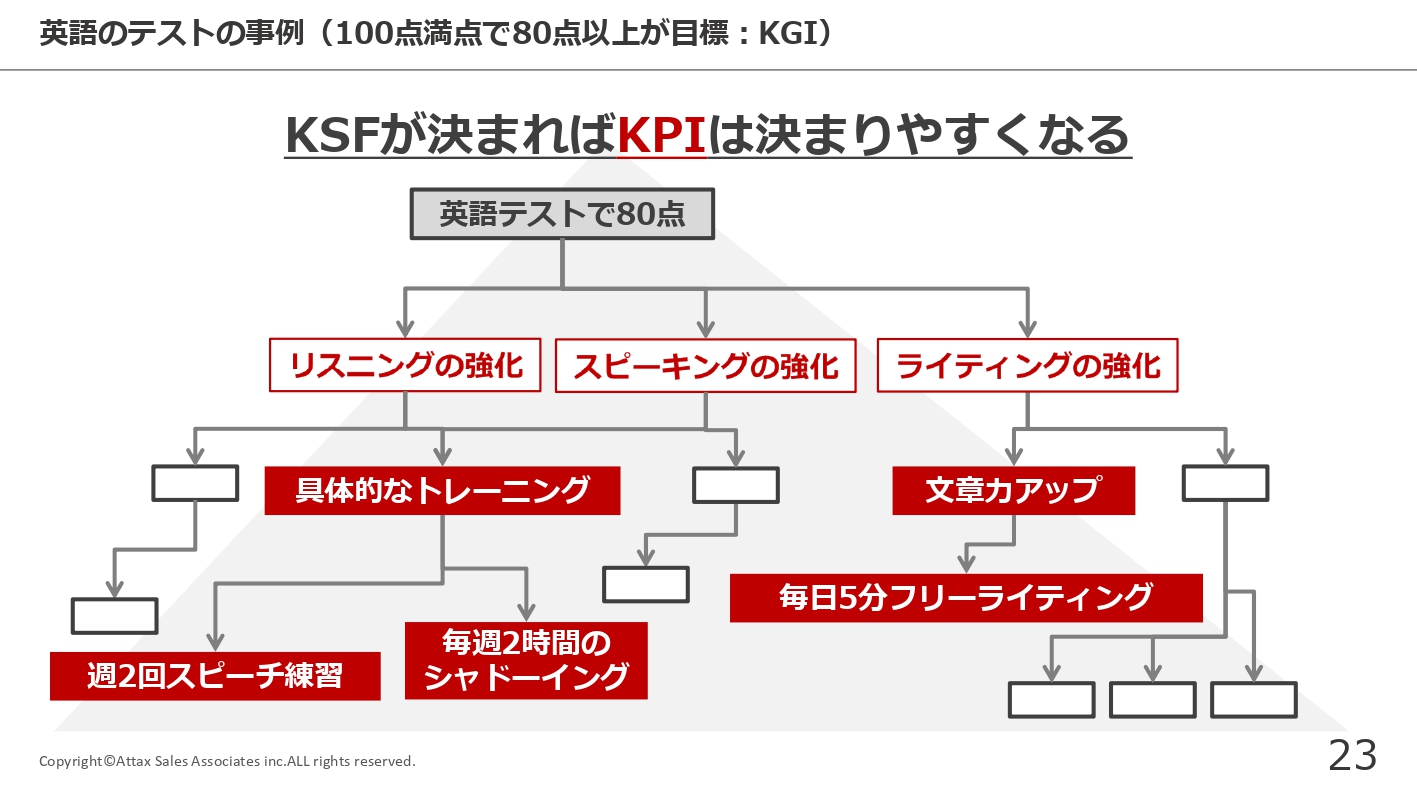

KSFが決まればKPIは決まりやすくなる

ここまでで、KGI(英語テストで80点)を達成するために必要なKSF(リスニング・スピーキング・ライティングの強化)が明確になりました。

次のステップは、それぞれのKSFに対してどのような行動を日々積み重ねればよいのかを具体的に設定することです。これがKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)になります。

たとえば、

- リスニング強化 → 毎週2時間のシャドーイング

- スピーキング強化 → 週2回のスピーチ練習

- ライティング強化 → 毎日5分間のフリーライティング

といったように、行動レベルまで落とし込んだ定量的な指標を設定することで、日々の進捗が見えるようになります。

このように、KGI → KSF → KPI の構造をつくることで、「どのような行動が成果に直結するのか」が明確になり、自律的な取り組みや、マネジメントがしやすくなります。

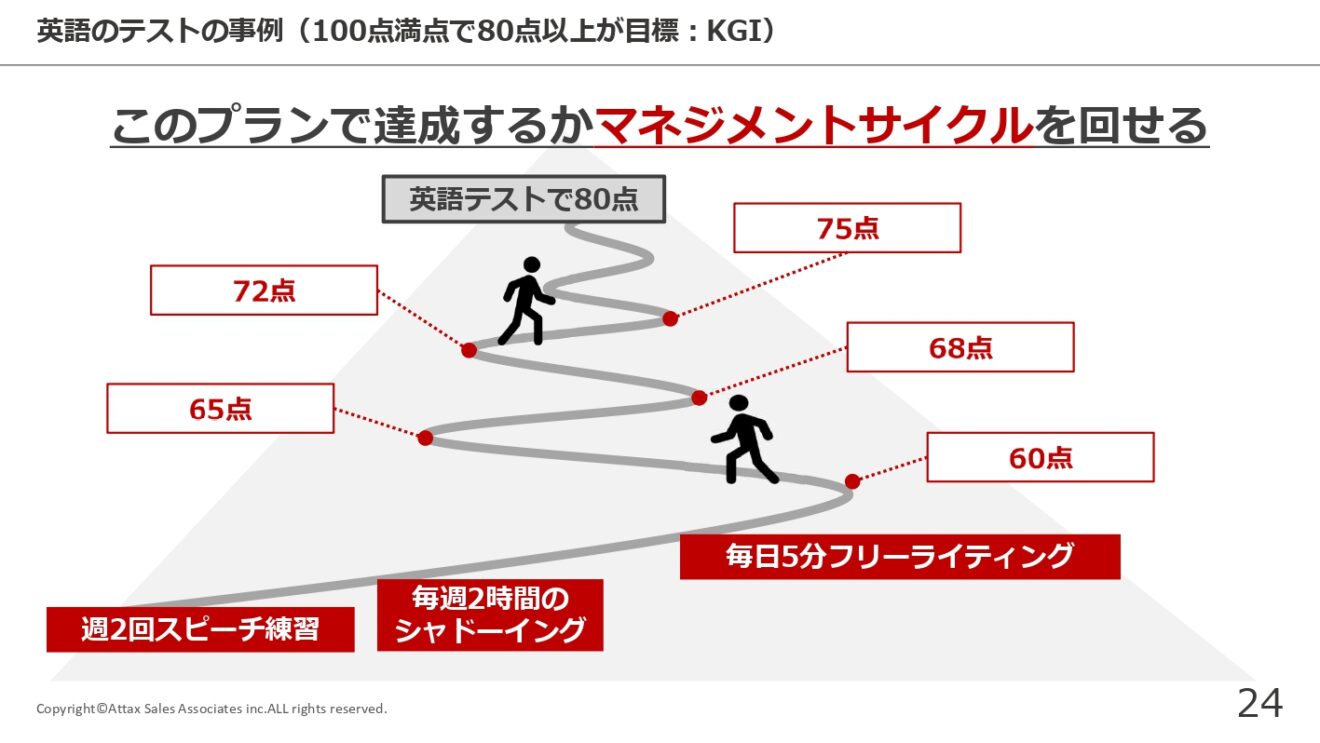

マネジメントサイクルを回す

ここまでで、「英語テストで80点を取る」というKGIに対して、必要なKSF(成功要因)と、それに紐づく具体的なKPI(行動指標)を設定しました。

あとは、このKPIプランを実行しながら、定期的に進捗を確認し、必要に応じて修正するという「マネジメントサイクル」を回していくことが重要です。

たとえば、学習を進めるなかで、

- 60点 → 65点 → 68点 … と、徐々に得点が伸びていれば、進め方は概ね順調

- 停滞していれば、どのKPIがうまくいっていないかを見直す

といったように、KPIを起点にPDCA(Plan-Do-Check-Act)をまわすことで、確実に目標へと近づくことができます。

この考え方は、英語テストだけでなく、日々のビジネス活動にもそのまま応用可能です。。

KPIマネジメントの知識ゼロで考えると整理ができない

ここまで、KPIマネジメントのフレームを用いて、「英語テストで80点を取る」という目標に向けて、KGI・KSF・KPIの構造をもとに、行動を整理・明確化してきました。

一方で、KPIマネジメントの視点がないまま目標達成を考えると、様々なアイデアや不安、思いつきが頭をよぎり、「何から手をつければいいのか分からない」状態に陥ってしまいます。

「文法が不安」「勉強時間が足りない?」「通信教育?留学?ChatGPT?」など、情報が錯綜し、結果として具体的な行動に落とし込めないという事態が起こります。

つまり、マネジメントの基本構造を知らずに動こうとすると、“悩む時間ばかりが増えて、行動に結びつかない”という非効率が生まれてしまうのです。

マネジメントが機能しないと頑張っても成果が出ない

KPIマネジメントの枠組みがない状態では、様々なアイデアや不安が頭をよぎり、考えが散らかってしまいがちです。

そしてそのまま動き始めてしまうと、次に起こるのがこの状態です。

目標はある、努力もしている。それでも成果が出ないのは、「正しい道筋」と「チェックの仕組み」がないからです。

やみくもに動いても、行き先が見えず、途中で方向性もぶれてしまう――

まさにマネジメントが機能していない状態では、努力が空回りしてしまうのです。

大切なのは、何をどう進めるかを明確に設計し、定期的に振り返ること。これが、行動を成果につなげるための“マネジメントの力”です。

組織で成果を出すための“思考と行動の型”を学ぶ

ここまで見てきたように、いくら本人が頑張っていても、マネジメントの視点がなければ行動が整理できず、成果に結びつかないことがわかりました。

裏を返せば、誰もが同じように「考えを整理できるフレーム」を持っていれば、自分の行動を意味づけながら進めることができ、チームや個人の成果は大きく変わります。

そのために私たちがご提案したいのが、誰でも実践できて、考えを明確に整理できる──「KPIマネジメント研修」です。

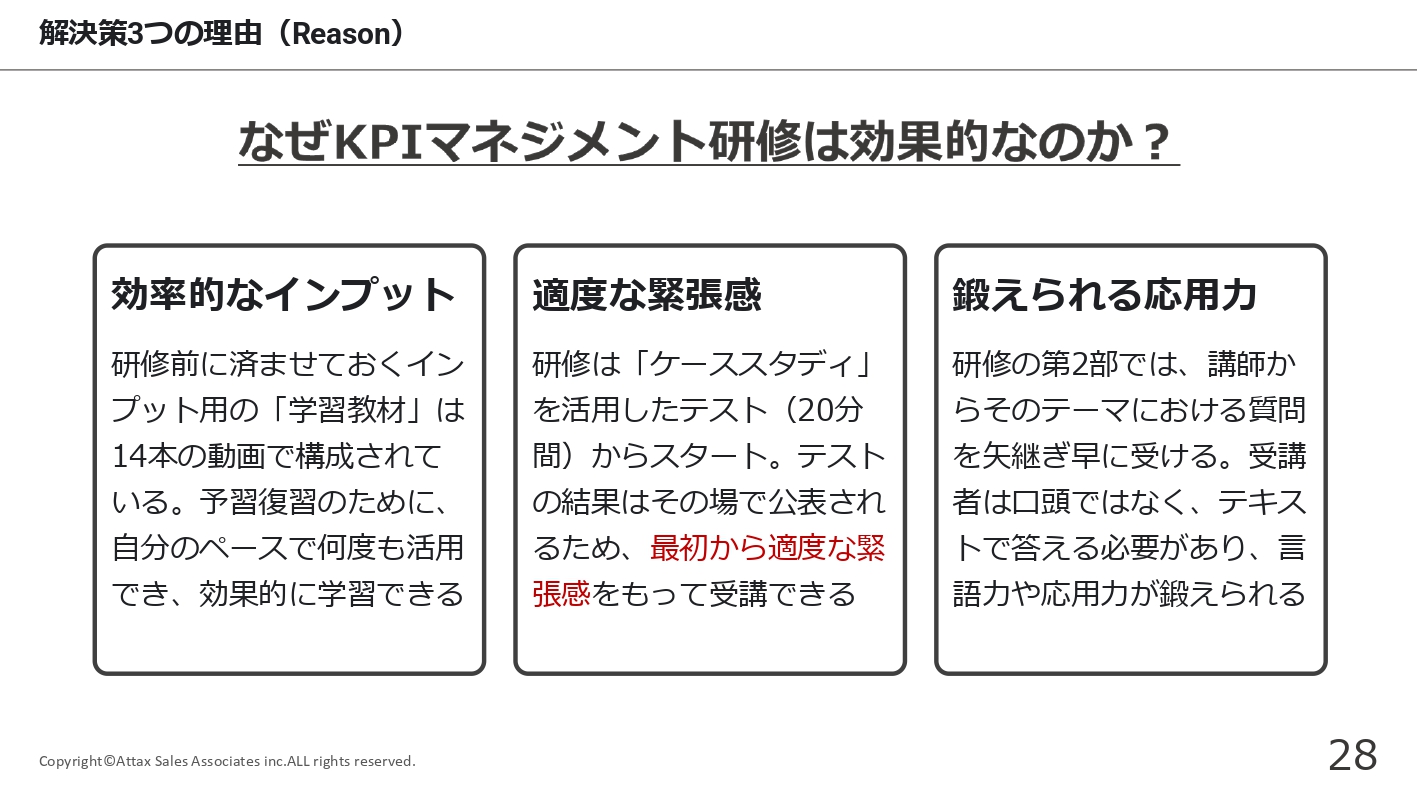

なぜKPIマネジメント研修は効果的なのか?

この研修が「組織で成果を出すための“思考と行動の型”」として機能するのには、明確な理由があります。

それは、単なる知識の詰め込みや一方的な講義ではなく、実践的なマネジメントの力を身につける構成になっているからです。

具体的には、次の3つの要素が組み込まれています。

では実際に、この研修を導入した組織ではどのような変化があったのか?ある自動車部品メーカーでの成功事例をご紹介します。

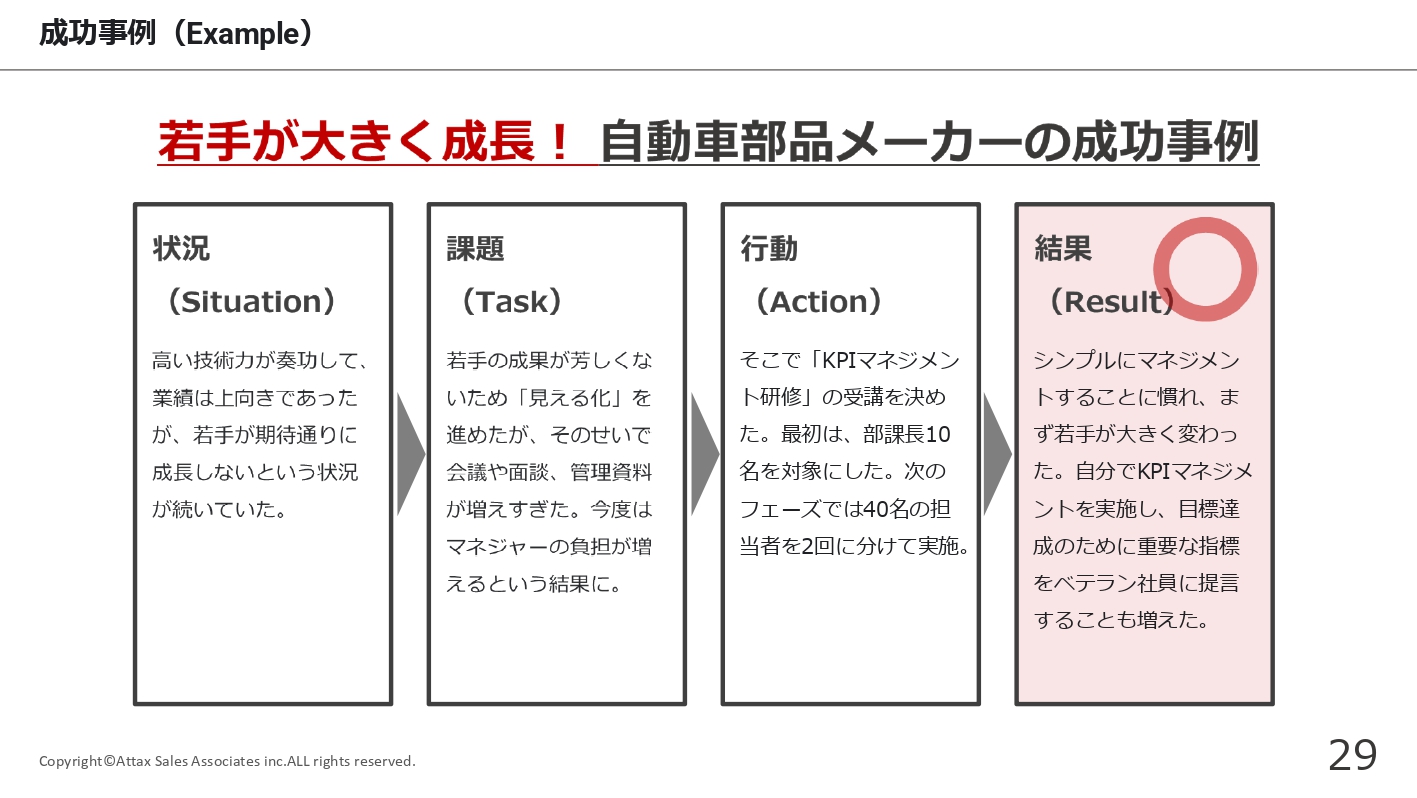

成功事例:若手が大きく成長!自動車部品メーカーの変化

ある自動車部品メーカーでは、業績は順調に伸びていたものの、若手社員の成長が期待通りに進まず、マネジメント層の負担が増加しているという課題を抱えていました。

「成果が出ない若手を支えるために、管理資料・面談・会議がどんどん増えていく」という悪循環に陥り、組織全体の効率にも影響が出始めていたのです。

そこで導入されたのが、このKPIマネジメント研修です。まずは部課長10名に対して研修を実施し、その後は現場リーダー40名にも段階的に展開。

研修の中で「目標の構造化」「行動の言語化」「振り返りの定着」を行うことで、若手が自らKPIを設計し、主体的に目標達成に向かう行動ができるようになったのです。

結果として、「必要な指標をベテランに提案できるようになる」など、リーダーシップや提案力も育まれる好循環が生まれました。

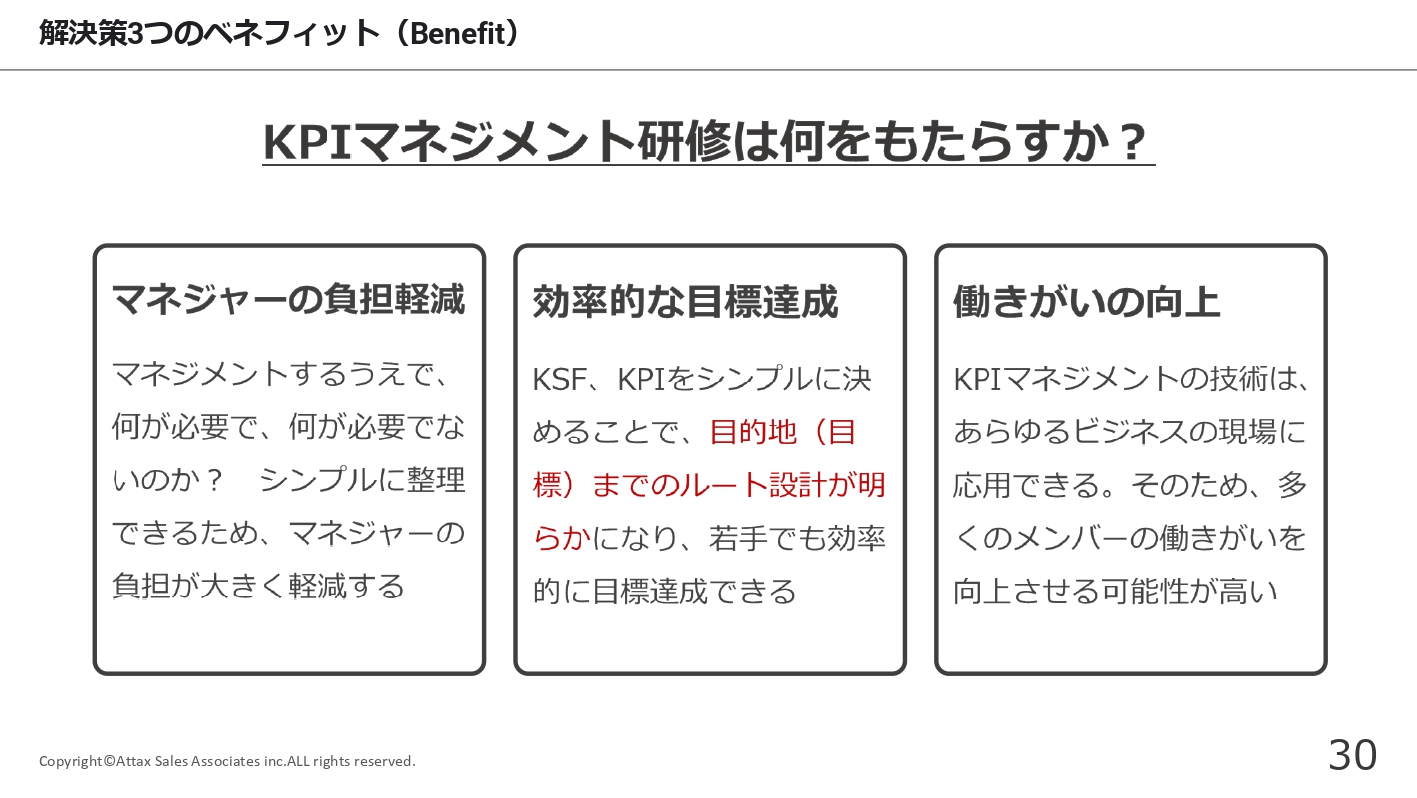

KPIマネジメント研修がもたらすもの

この事例でも見たとおり、KPIマネジメント研修は“若手の成長”だけでなく、組織全体にさまざまな効果をもたらします。

特に代表的な3つのベネフィットをご紹介します。

KPIマネジメント研修 最大の特徴

これらのベネフィットを実現できる理由は、この研修がただの「知識を詰め込む場」ではないからです。

最大の特徴は、“アウトプットが主体”の研修であるということ。

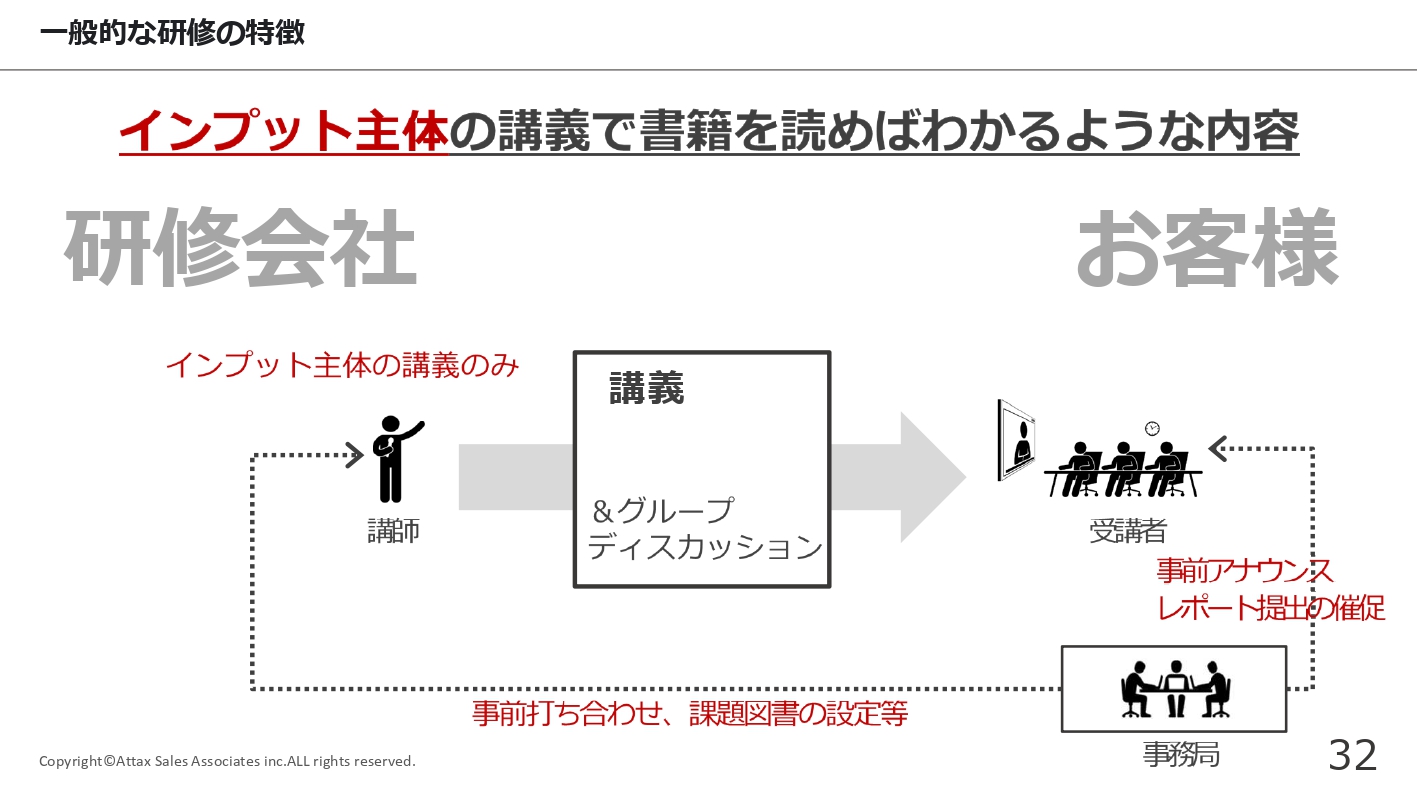

では、よくある一般的な研修はどうでしょうか?

多くの研修が、“インプット主体”の講義形式。つまり、講師が一方的に話し、参加者は聞いているだけの状態です。これでは、書籍を読めば理解できるような内容にとどまり、実践力や思考力はなかなか身につきません。

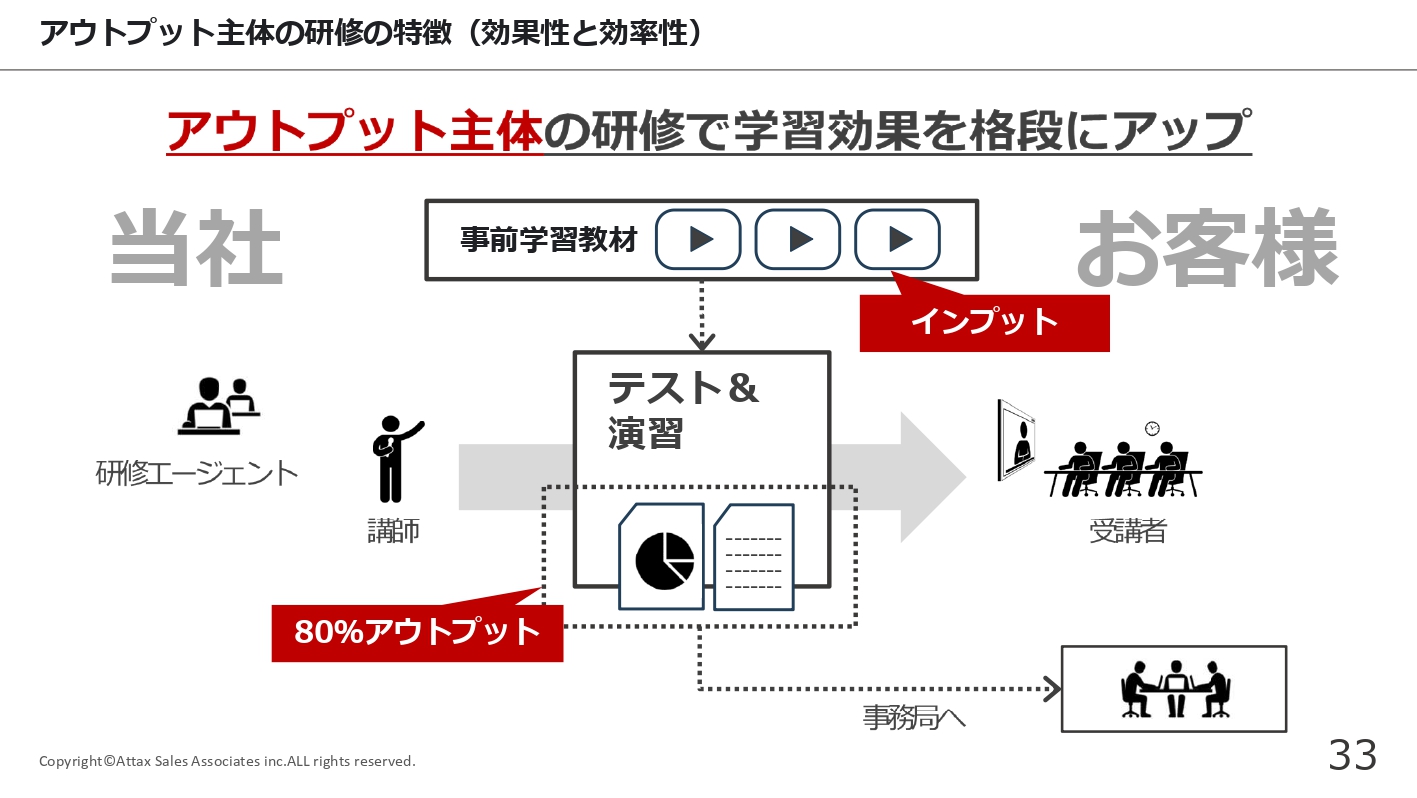

こうした従来型の研修と異なり、私たちが提供するKPIマネジメント研修は“アウトプット主体”。

受講者が自ら考え、手を動かし、言語化することで、学習効果と実践力が格段に高まる設計となっています。

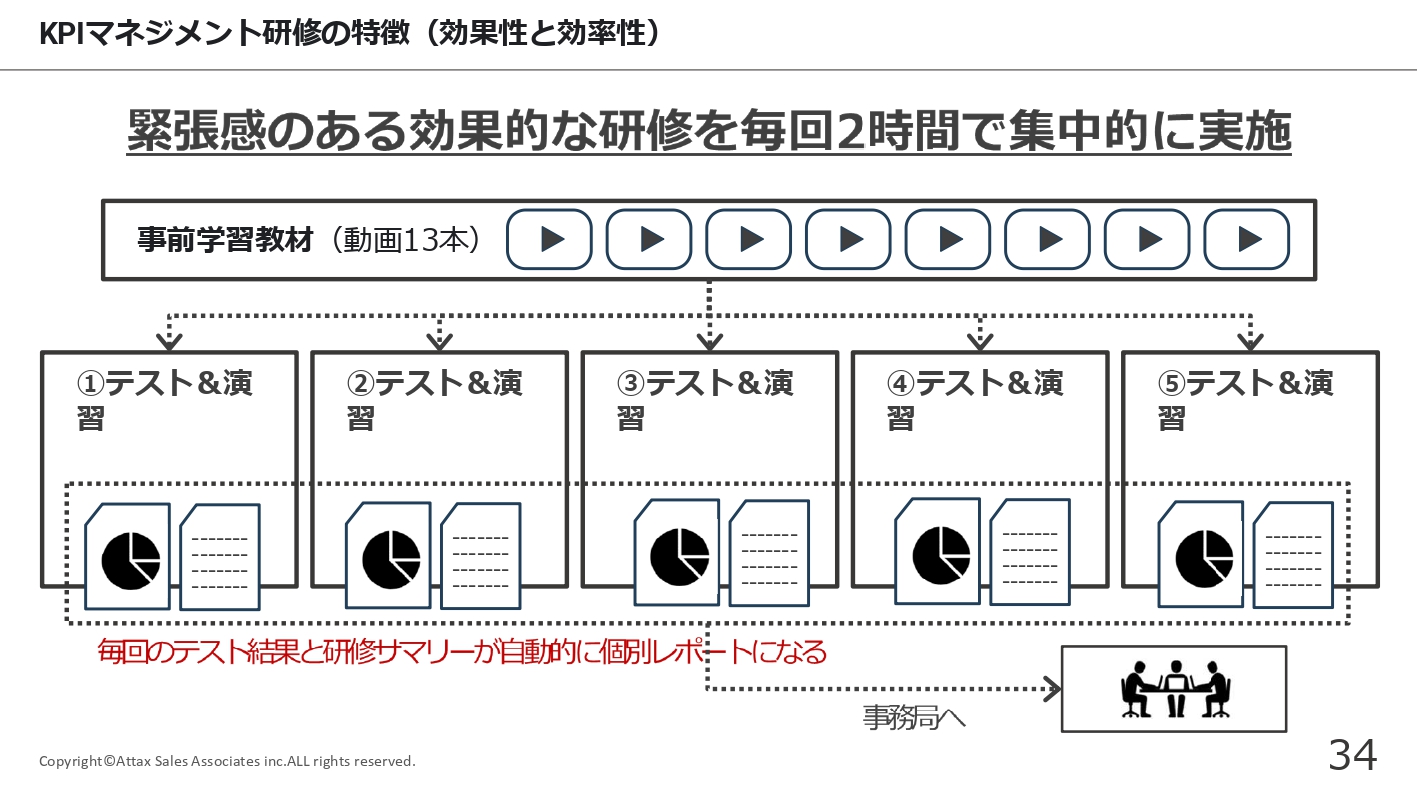

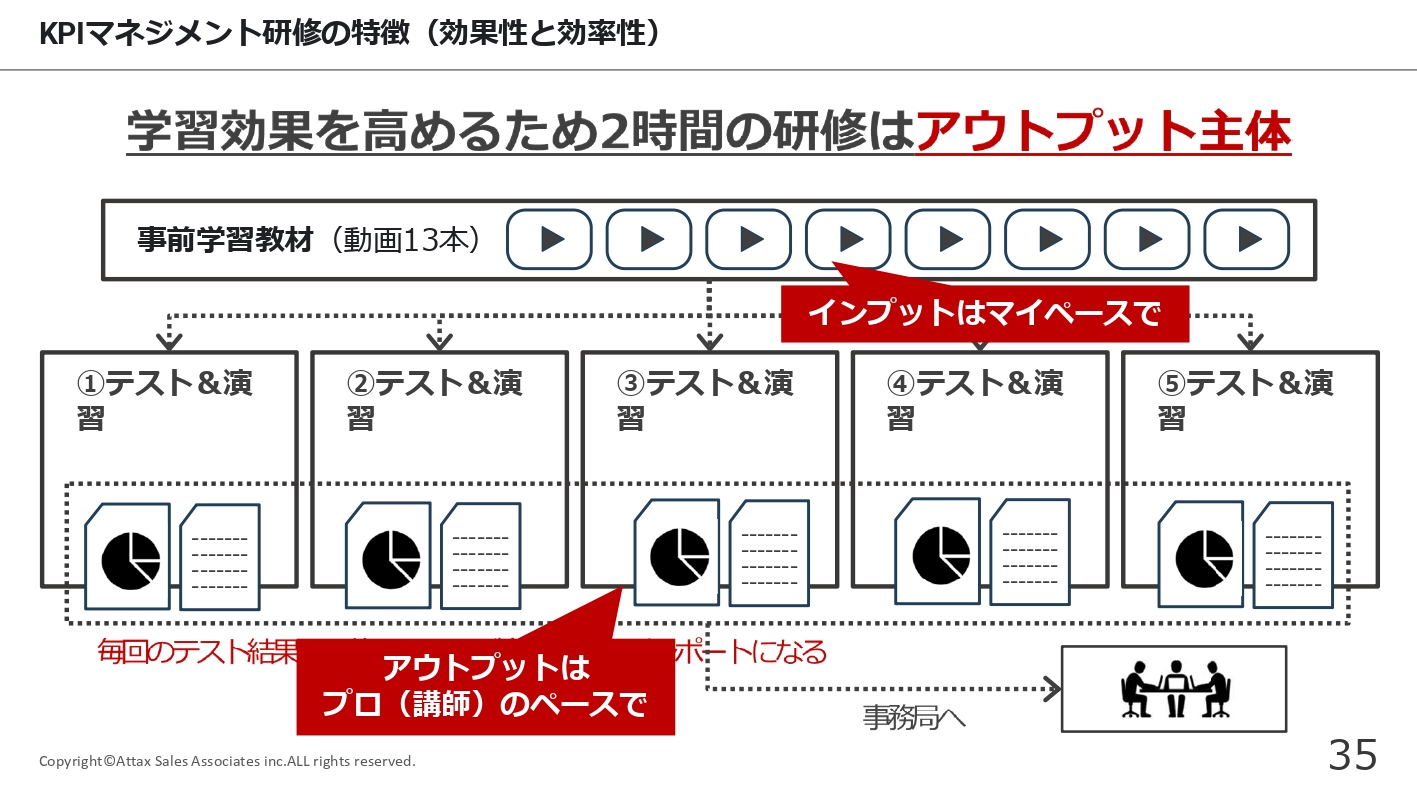

この“アウトプット主体”の研修は、全5回・各2時間の集中設計で、毎回テストと演習を通じて実践力を養います。

事前学習動画と組み合わせることで、短時間でも高密度な学びを実現しています。

インプットは各自のペースで動画教材を視聴し、研修本番(アウトプット)はプロ(講師)のペースで実践力を高める演習とテストを繰り返すスタイルです。

では、実際にどのようなカリキュラムで進行するのか——次に、KPIマネジメント研修の具体的な構成をご紹介します。

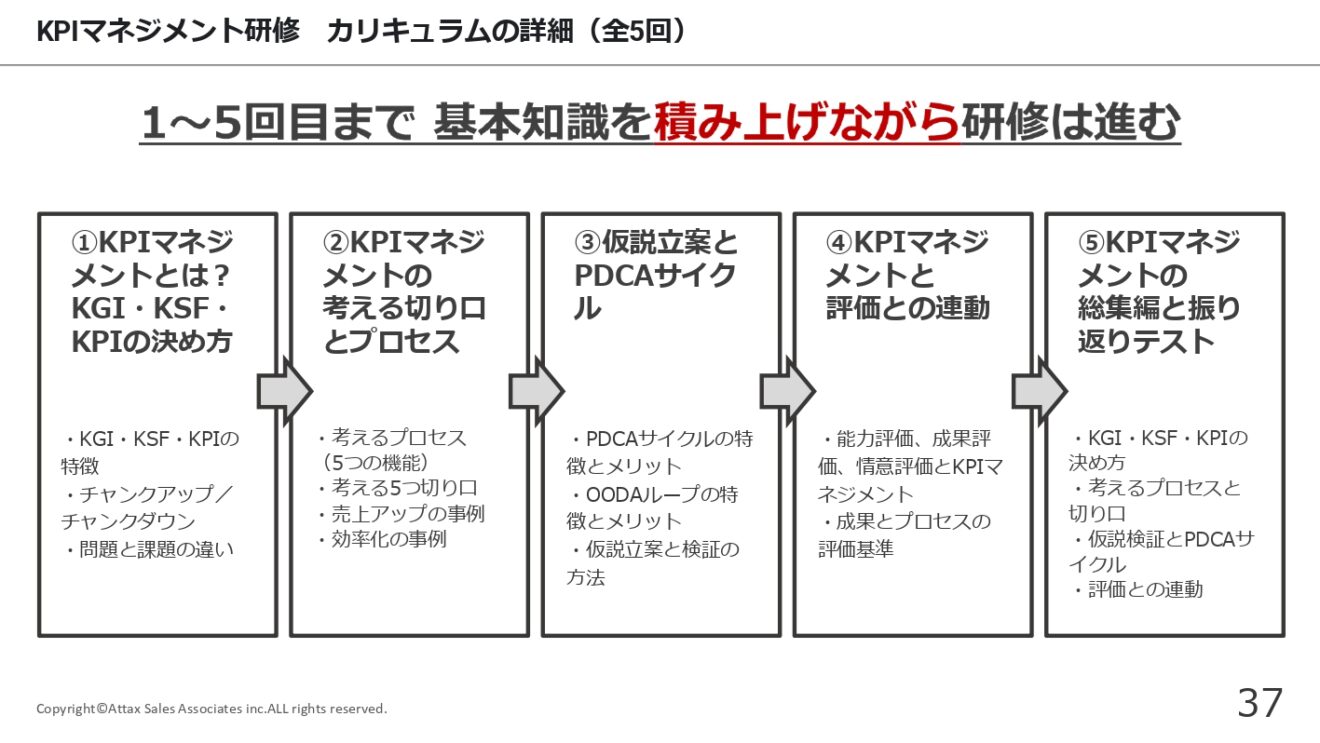

全5回のカリキュラム概要

KPIマネジメント研修は、全5回のプログラムで構成されています。各回ごとに基礎知識を積み上げながら段階的に理解を深める設計となっており、次のような流れで進行します。

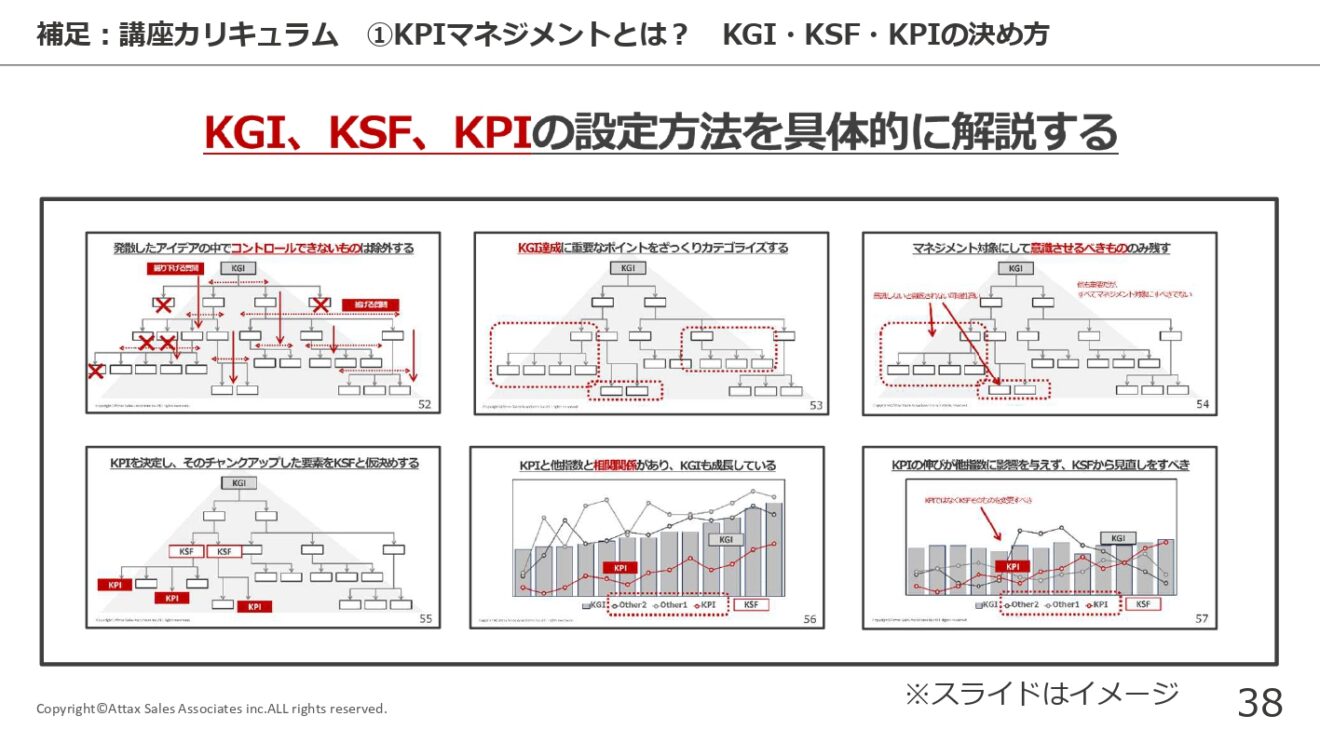

第1回|KPIマネジメントとは?

KGI・KSF・KPIの基本概念や、チャンクアップ/チャンクダウンといった思考整理法を学びます。問題と課題の違いも明確にします。

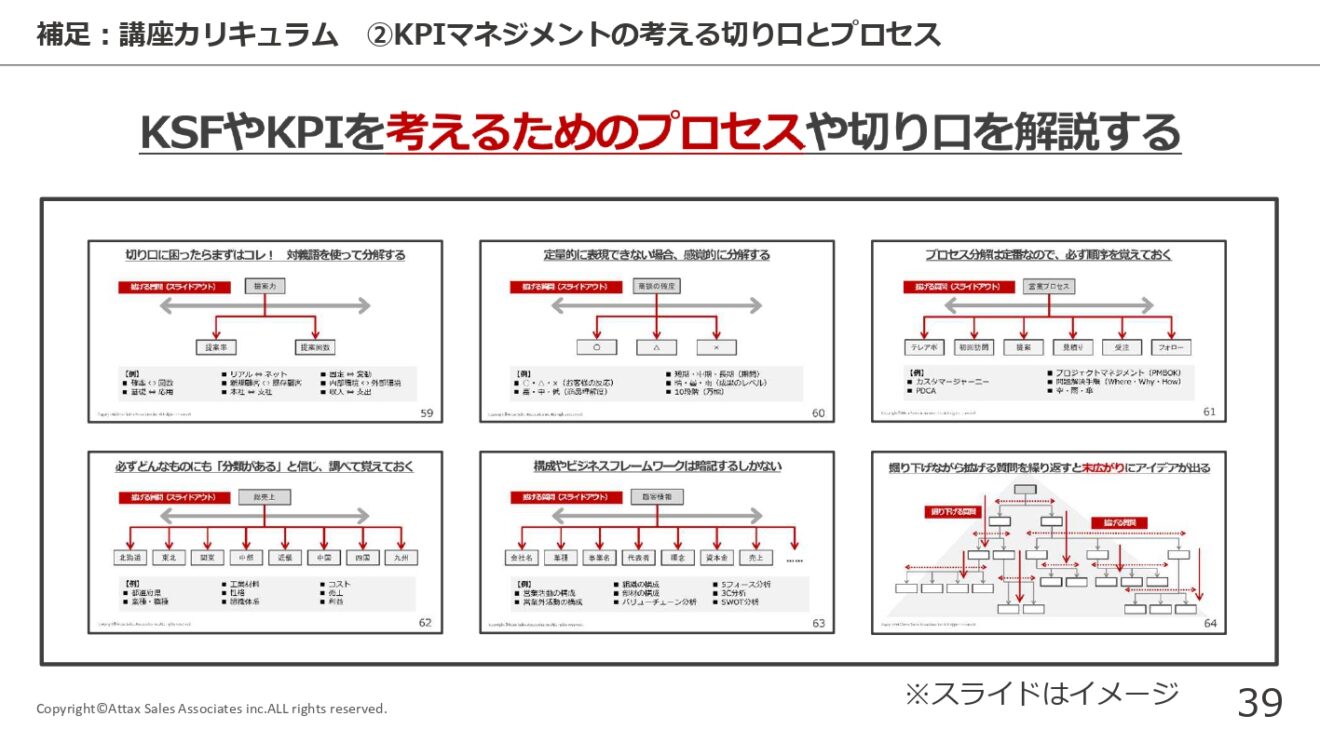

第2回|KPIマネジメントの考える切り口とプロセス

「考えるプロセスの5つの機能」や「5つの切り口」を通じて、売上アップ・業務効率化などの事例をもとに思考の型を習得します。

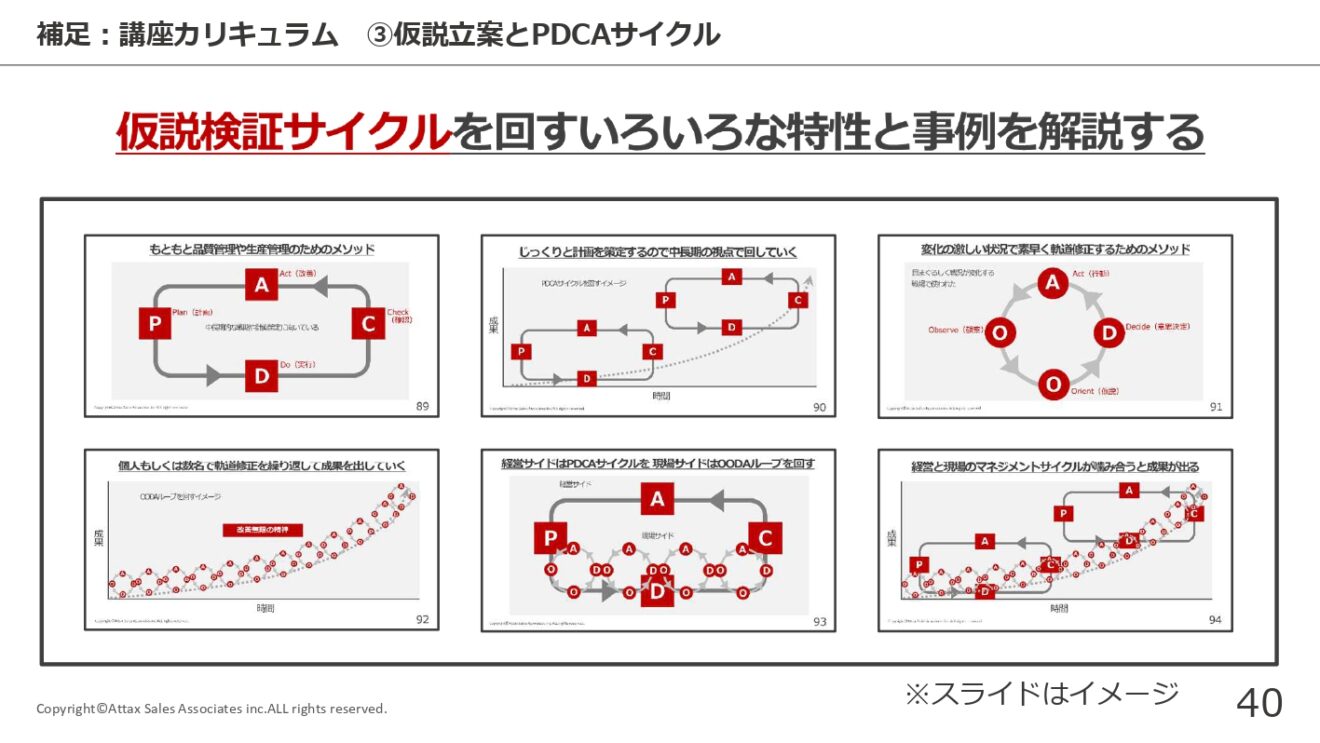

第3回|仮説立案とPDCAサイクル

PDCAやOODAループの特徴とメリットを理解し、仮説を立てて検証していく方法を学びます。

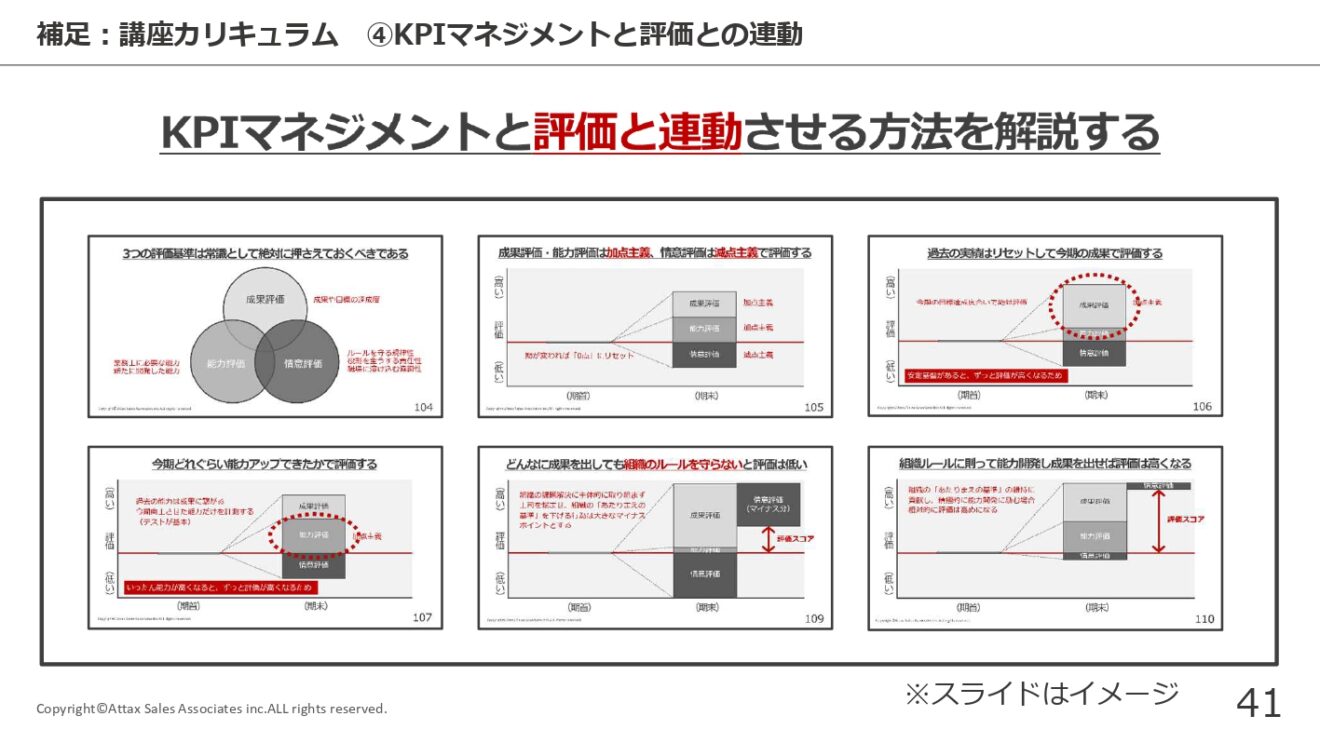

第4回|KPIマネジメントと評価との連動

能力評価・成果評価・情意評価とKPIの関係性を学び、成果とプロセスの評価基準を設計する力を養います。

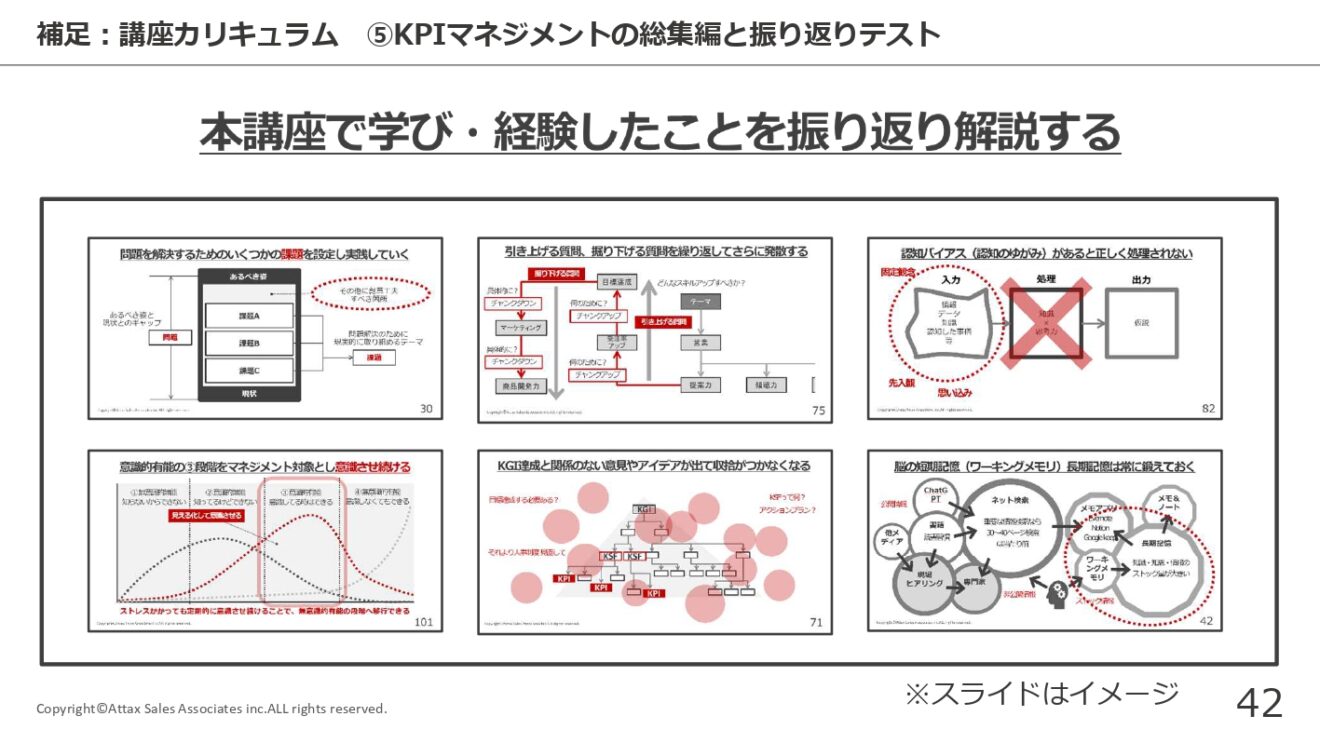

第5回|総集編と振り返りテスト

これまでの内容を総復習し、知識の定着を図る振り返りテストを実施します。KPI設定〜評価連動までの一連の流れを整理します。

最後に

担当コンサルタントからのメッセージ:

正しいマネジメント技術を身につけてほしい

どれほど歴史と実績がある企業でも、外部環境の変化により数字が伸び悩む時期が来るものです。価値観の違うメンバーが増えることで、統率しづらくなることもあるでしょう。そこで真価を発揮する技術。――それがKPIマネジメントです。

これまで私たちは製造、IT、医療など多様な業界でKPIの設計と運用マネジメントを支援し、普及させてきました。本研修では、KGIから逆算したKPIの設計、管理の方法、評価の仕方まで、どの業界でも使える技術を学べます。

「メンバー全員が、正しいマネジメント技術を身につけてほしい」

――それこそが私の大きな願いです。貴社のお力になれると確信しています。