「社員の平均年齢が徐々に上がってきているけれど、今後会社は回るだろうか?」

「将来の管理職候補が少ない気がする」

「どのような社員に何のアプローチをすれば会社がよくなるか、イマイチ分からない」

日頃、中堅中小企業の方々と関わる中で、こうした言葉を耳にすることがあります。

人口構造の変化、採用市場の多様化、ライフスタイルの変容など、企業を取り巻く人材環境は年々複雑さを増しており、頭を抱えている経営者や人事担当者は多いのではないでしょうか。

しかしながら、こうした課題に対して感覚的・対症療法的に対応していては、根本的に解決することはできません。

組織課題を明らかにするために重要なことは、「現実の客観的な把握」と「未来の予測」です。そのためにまず着手すべきなのは、今回ご紹介する人材ピラミッド(人員構成)による見える化です。

本記事では、多くの企業の組織課題を解決してきた人事コンサルタントの視点から、以下の内容を分かりやすく解説します。

- 人材ピラミッド(人員構成)の分析のポイント

- 代表的な4つのモデルと、それぞれが抱える課題

- 課題解決に向けた具体的な人事施策

この記事を読めば、自社の組織課題を構造的に理解し、未来に向けた具体的な一手を考えるヒントが得られます。

人材ピラミッドによる「見える化」から、自社の将来像を描く

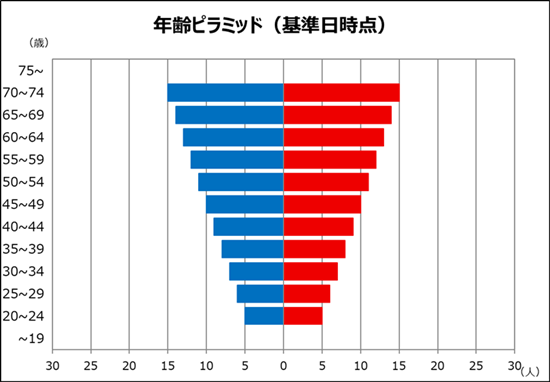

人員構成を可視化する有効な方法の一つに、「人材ピラミッド」の作成があります。

これは、年齢や役職別に社員数を数値化・図式化し、組織の現状を一目で把握できるようにしたツールで、5年後や10年後といった将来の組織のあるべき人員構成とのギャップを、定量的に洗い出すときに役立ちます。

私たちアタックスでは、「人員構成分析シート」というフォーマットを無料で配布しています。

人材ピラミッドを作成し、現在と将来の人員構成を単純比較する内容となっているので、まずは簡易的に現状を知る手段として活用いただけますと幸いです。

このシートはあくまで現状把握の出発点です。より精緻な人員計画を立てるためには、外部環境の変化(業界や世の中の動向、技術革新など)、将来の離職率、採用計画などを考慮に入れ、多角的な視点から将来の人員構成を予測する必要があります。

4つの人員構成モデルから見える課題と施策例とは

人材ピラミッドの形にはいくつか代表的なパターンがあります。構成がどれに当てはまるかによって、潜在的に抱えている課題と、その解消に向けた施策も変わります。

以下では、典型的な4つの構造とそれぞれの課題、人事戦略上の打ち手について解説します。

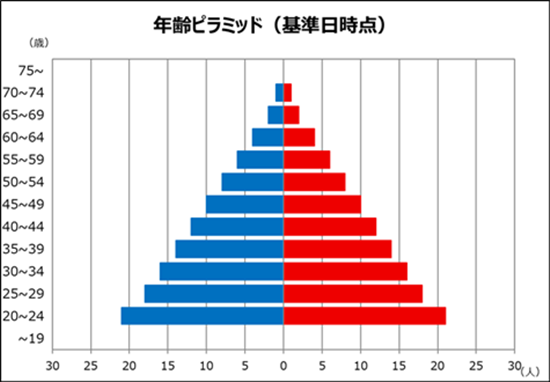

ピラミッド型(バランス型)

年代が上がるごとに少しずつ人数が減る安定した構造で、理想的な形です。

ただし、若手社員の割合が極端に多い場合、早期離職率の高さが課題となるケースもあります。早期離職者が増えると中間層が育たず、“中抜け型”へ移行するリスクがあります。

<主な施策>

- 新人の早期定着に向けた仕組みの再構築(メンター制度、オンボーディングプログラムの見直し)

- キャリアパスの明確化と可視化による将来展望の提示

- 資格取得支援やスキル評価型人事制度の導入による成長実感の醸成

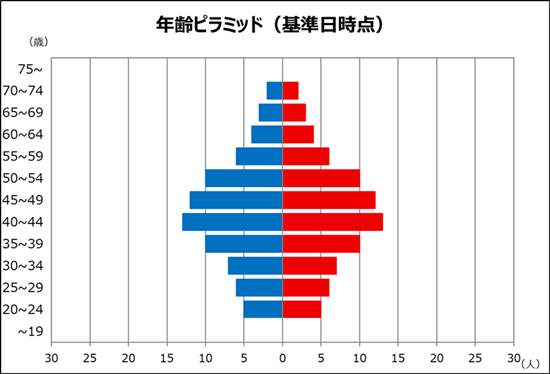

つぼ型(中だるみ・競争激化型)

中堅層が肥大し、逆に若手とシニア層が相対的に少ない構造です。この場合、管理職ポスト不足による昇進・昇格の停滞が起こりがちです。次の成長ステージが見えない状態に陥りやすいため、優秀な人材の流出防止やモチベーション維持が求められます。

<主な施策>

- 専門スキルを活かせるキャリアパスの整備(スペシャリスト制度、横断プロジェクトの責任者制度など)

- フラット型人事制度の導入による柔軟な処遇設計

- 新規事業や重点プロジェクトへの社内公募制度による挑戦機会の提供

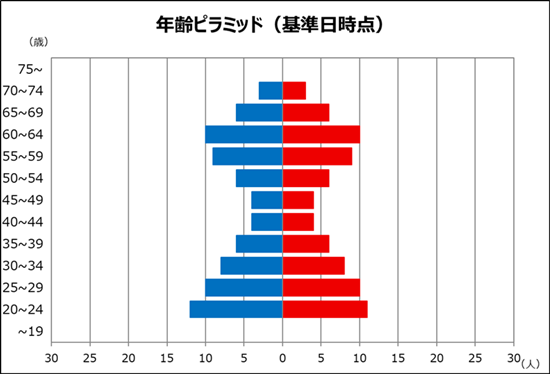

中抜け型(継承断絶型)

若手とシニア層はいるものの、中堅層が少ない構造。高度成長期入社世代の定年退職が目前に迫る多くの企業で見られます。将来の管理職・推進者が不足し、また技術・ナレッジの継承が停滞するなどの深刻な課題を孕みます。

<主な施策>

- 若手人材の早期育成・抜擢に向けた選抜型育成制度の整備とローテーションの設計

- 中堅層の中途採用強化とスムーズな立ち上げ支援(オンボーディング施策の強化)

- OJT強化やノウハウの言語化(マニュアル整備、研修制度の見直し)

逆ピラミッド型(高齢化型)

シニア層の社員が多数を占め、若手・中堅が明らかに不足している「高齢化組織」型。この状態が続くと、組織の新陳代謝が停滞し、イノベーションが生まれにくくなります。既存事業の維持すら難しくなる事態も想定されます。採用活動はもちろん、現有戦力の再配置、再設計が急務となります。

<主な施策>

- 積極的な若手採用と、それを支える育成基盤の整備

- シニア人材の活用戦略の再設計(定年後再雇用制度、シニアリーダー制度など)

- タスクシフトの推進による業務整理(補助業務の切り出し、業務の平準化)

現状を把握し、着実に次の一手を考える

ここまで、人員構成を可視化する意義や、人材ピラミッドのタイプ別に見る改善策について解説してきました。

人材に関する課題は、感覚や印象だけで捉えていると、本質を見誤ってしまいがちです。たとえば「将来の管理職が足りない気がする」「若手の定着が悪い」といった感覚的な悩みも、まずは自社の人員構成をきちんと可視化することで、その背後にある原因や構造が見えてきます。

人材ピラミッドは、そうした課題を整理し、これからの人材戦略を立てるための出発点となります。現在の組織構造を客観的に把握したうえで、目指す将来像とのギャップを明確にし、必要な施策を一つずつ検討・実行していくことが重要です。

もちろん、理想的なピラミッドの形や人員構成に「正解」はありません。業種や組織の規模、経営戦略によって、適切な人材の配置やバランスは大きく異なります。ただし、もし構成に偏りがあると感じた場合は、それに応じて制度や運用の見直しを検討する必要があるかもしれません。

将来を見据えた組織づくりには、“今”の姿を正しく知ることから始まります。まずは自社の現状を丁寧に振り返り、着実に次の一歩を踏み出していきましょう。

筆者紹介

- 株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士 コンサルタント 三苫 芽以

- 福岡県出身。大学卒業後、アパレル企業に就職し、店舗での接客・販売に従事。その後、IT・Web 業界の企業で新卒中途採用、総務等をおこなう中で、「社員が精神的・物理的に安心して働ける土台があってこそ、企業はより成長できる」と実感する。 強くて愛される会社を増やすべくアタックス・ヒューマン・コンサルティングに入社し、企業人事の実務経験を活かした支援ができるよう奮闘中。休日は運動不足解消のため、ピラティスに励んでいる。