日々多くの企業と向き合う中で、「誰が何をするのかいまいち分からない」「この件は誰に聞けばいいのだろう」「あの仕事、結局誰も手を付けていない」といった課題をお聞きします。

このような混乱や摩擦は、多くの企業で日常的に起こりうる光景ではないでしょうか。

責任の所在が不明瞭になると、意思決定が遅れ、部門間の連携がぎこちなくなる。これらは、「役割の曖昧さ」に起因していることが多くあります。

一見、些細な問題に見えるかもしれませんが、こうした「役割の曖昧さ」は、実は組織全体の生産性を低下させ、社員のエンゲージメントを蝕む大きな問題へと発展します。

社員は自分の仕事の範囲に確信が持てず、過度なストレスを感じたり、評価に不満を抱いたりするようになります。

本コラムでは、この「役割の曖昧さ」が組織にもたらす悪影響を明確にし、その解決策として、役職ごとの権限と責任を明確に定義する方法を具体的に解説していきます。

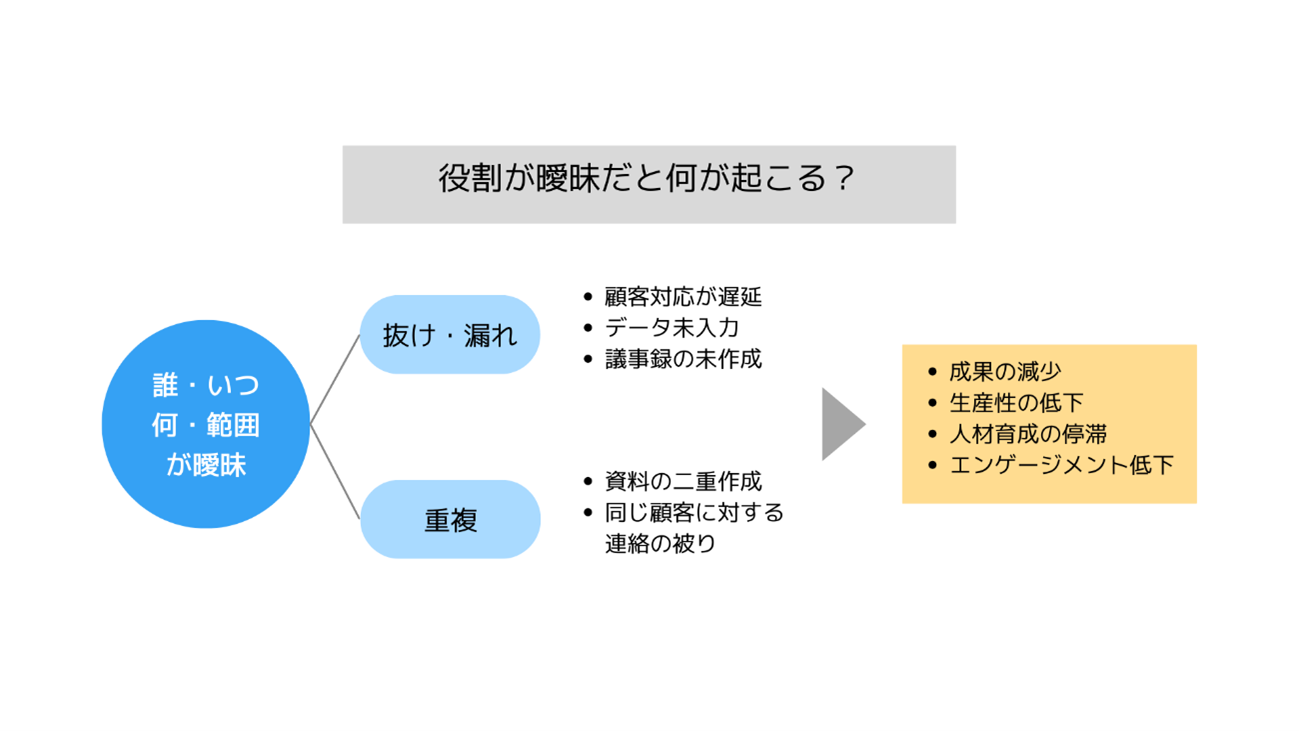

役割が曖昧なことによる悪影響

役割が曖昧なままだと、組織には様々な負の連鎖が生まれます。

「誰がいつ、何を、どこまで責任を持って行うのか」が曖昧な状態では、業務の「抜け漏れ」や「重複」が頻発します。

例えば、「抜け漏れ」は、自分の担当ではないと思い込んでしまい、誰も手を付けず顧客からの問い合わせへの対応が遅れる、重要なデータ入力がされないまま放置される、会議の議事録が作成されない、といった状況に繋がりかねません。

これにより、誰も対応しない状態が生まれ、組織としての最終的な成果は大きく減少します。

一方、「重複」は、複数人が自分の担当だと思い込んでしまい、それぞれ同じ資料を作成する、同じ顧客に二度連絡を入れてしまう、といった状況に繋がりかねません。

これでは、業務の調整に余計な時間がかかったり、リソースが無駄になったりすることで、組織全体で費やされる労力や時間は増加するにもかかわらず、最終的な成果は変わらないため、効率は低下してしまいます。

よって、こうした状況が続けば、組織全体の生産性は大きく低下してしまうのです。

また、役割の不明確さは、人材育成にも停滞をもたらし得ます。自分の仕事に求められるレベルが不明確な場合は、今の自分がストレスなくできるレベルでしか業務を行わなくなり、スキルアップの機会を逃しやすくなります。

そして、「これは私の仕事じゃない」「あの部署(人)がやるべきことだ」といった対立や、「どれだけ頑張っても正当に評価されない」「自分のやるべきことが分からず不安だ」という感情を生み、エンゲージメント低下につながってしまいます。

役割が曖昧になってしまう要因

では、なぜ役割が曖昧な状態が生まれてしまうのでしょうか。組織のフェーズによって、以下のようなことが考えられます。

組織の急成長期

創業期や事業拡大期には、組織が急激に成長し、業務量が急激に増加します。この時期は、事業のスピードや変化に追いつくことが最優先され、職務記述書のような詳細な役割定義は後回しにされがちです。

結果として、業務が属人化し、「〇〇さんがいるから大丈夫」という状態が生まれます。しかし、その〇〇さんが異動したり退職したりすると、途端に業務が滞り、誰も対応できない「穴」が生まれてしまいます。

また、明確な役割分担がないまま、担当者が曖昧でそもそも手を付けられていない業務も散見されるようになります。

組織の安定期

組織が成長し安定期に入ると、社員のモチベーション維持や昇進の機会を提供するために、新たな役職や肩書を安易に設けてしまい、組織が多層構造化するケースがあります。

しかし、その役職に具体的な権限や責任が伴わない場合、肩書が形骸化し「名ばかり管理職」のような状態を生み出します。

また、役職の種類が増えすぎた結果、役職ごとの違いが分かりづらくなり、組織構造が複雑化して役割の曖昧さを助長してしまうのです。

これらの要因は、組織の成長過程で自然に発生しうるものですが、放置すれば組織に深刻なダメージを与えかねません。

【実践】組織をアップデートする、役職責任整理のステップ

前述の悪影響を解決し、組織を強くしていくためには、役職ごとの権限と責任を明確に定義する作業が不可欠です。

アタックス・ヒューマン・コンサルティングでは、このプロセスを支援するためのツールもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

ここでは、役職責任整理の具体的なステップをご紹介します。

ステップ1:組織構造と業務プロセスの把握

まずは、組織全体、または役職責任を整理したい特定の部門について、現在の組織構造と業務プロセスをできる限り詳細に洗い出すことから始めます。

既存の職務記述書や業務フロー、組織図などがあれば収集し、現状と照らし合わせて確認します。

この際、現場へのヒアリングはとても有効です。実際に業務を行っている社員の声を聞くことで、現状で責任の曖昧さや重複、不足がある箇所を具体的に特定することができます。

例えば、「この業務は誰が最終承認するのか分からない」「AさんとBさんの仕事の境界線が曖昧」といった生の声は、貴重な情報源となります。

ステップ2:役職の特定と責任の定義

次に、整理対象となる全ての役職(例:部長、課長、係長、チームリーダー、メンバーなど)をリストアップします。

それぞれの役職について、「この役職は組織内でどのような存在意義を持ち、どのようなミッションを達成すべきなのか」を明確にします。その役職が組織の中で果たすべき役割を言語化するのです。

この過程で、「他の役職と区別できない」「存在意義が見いだせない」といった役職が見つかるかもしれません。そのような場合は、思い切ってその役職を廃止したり、統合したりすることも視野に入れる必要があります。

ステップ3:責任や裁量の種類・レベルの定義

最後に、各役職がその役割を果たすために、どのような「責任」を持ち、どの程度の「裁量」が与えられるのかを定義します。

「責任や裁量の種類」とは、例えば「企画」「意思決定」「調整」「実行」「評価」といった段階を指します。各業務プロセスにおいて、どの役職がどのレベルの責任を持つのかを具体的に定めましょう。

例えば、「部長は新規事業の企画と最終意思決定権を持つ」「課長は部内の業務調整と部下の評価権限を持つ」「担当者は与えられた業務の実行と進捗報告の責任を持つ」といった具合です。

これにより、「誰が、何を、どこまで責任を持って進めるのか」が明確になり、業務の停滞や責任の押し付け合いを防ぐことができます。

これらのステップを丁寧に進めることで、組織内の役割と責任が「見える化」され、適切で円滑な組織運営のベースができます。

このベースをもとに、社員に働きかけ行動してもらうことによって、社員一人ひとりが自身の業務に対する責任感や自信を強めることができ、いっそうの組織力強化を期待できます。

組織力を高めるカギは「役割と責任の見える化」にある

ここまで、役割と責任の曖昧さが組織にもたらす弊害と、その解決策としての「役割と責任の見える化」の重要性を解説してきました。

この取り組みは、単に業務を効率化するだけでなく、生産性の向上、人材の適切な育成、公正な評価、そして潜在的なリスク管理にまで繋がる、組織力強化の根幹をなすものです。

役割や責任の定義は、社員をルールで縛り付けるためのものではありません。むしろ、社員が自分の仕事の範囲と期待される成果を明確に理解することで、業務に対する安心感や自信を得て、パフォーマンスを最大限に発揮するための強固な土台となるのです。

「役割と責任の見える化」は、組織を活性化し、持続的な成長を可能にするための重要な作業です。

まずは一つの部署から、あるいは特定の役職からでも構いません。この機会に、貴社の組織における役割と責任の定義を見直し、未来に向けた第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

筆者紹介

- 株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士 コンサルタント 三苫 芽以

- 福岡県出身。大学卒業後、アパレル企業に就職し、店舗での接客・販売に従事。その後、IT・Web 業界の企業で新卒中途採用、総務等をおこなう中で、「社員が精神的・物理的に安心して働ける土台があってこそ、企業はより成長できる」と実感する。 強くて愛される会社を増やすべくアタックス・ヒューマン・コンサルティングに入社し、企業人事の実務経験を活かした支援ができるよう奮闘中。休日は運動不足解消のため、ピラティスに励んでいる。