最低賃金引き上げの動向

2025年度の最低賃金の目安額を審議する中央最低賃金審議会において、平均賃金の目安額を63円引き上げ、全国加重平均を1,118円とする答申が公表されました。

これは、最低賃金の表示単位が時給となった2002年以降で最大の引き上げ幅となりましたが、その後の地方最低賃金審議会では、30を超える道府県が目安額を上回る引き上げを答申しました。

その結果、最終的な全国加重平均は66円引き上げられ、1,121円となりました。

石破政権は「2020年代のうちに全国加重平均時給1,500円の実現」を目標としており、今後の政権にもこの目標が引き継がれれば、今後4年間で年平均約7.6%、金額にしておよそ90円の引き上げが見込まれます。

物価の上昇、人口流出に対する地方の危機感なども相まって、最低賃金引き上げの流れはもはや止まらない状況となりつつあります。

従業員30人未満の企業では、4人に1人が最低賃金に近い水準で働くなか、最低賃金の引き上げは多くの労働者に恩恵をもたらします。

また、日本全体の賃金水準を押し上げる効果があることも否定できません。

しかしその一方で、さまざまな問題も浮き彫りになっています。

最低賃金引き上げにより懸念される問題

問題1:経営業績の悪化

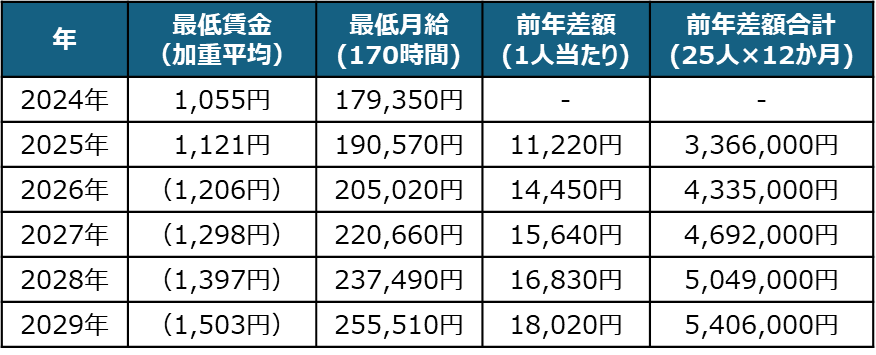

最低賃金の引き上げは賃金全体の底上げにつながりますが、それに伴い人件費が一気に増加する可能性があります。

人件費の割合が高くなりがちな労働集約型の企業では、人件費の増加によって収益が圧迫され、最悪の場合、廃業に追い込まれる可能性も懸念されます。

例:最低賃金労働者25名 月平均所定労働時間170時間

※2026年以降は、2029年での1,500円到達から逆算し、毎年の最低賃金上昇率を7.6%として計算

問題2:賃金カーブの歪やしわ寄せ発生

最低賃金の引き上げにより、既存の報酬制度では最低賃金を下回ってしまうケースが生じており、新卒社会人の初任給を引き上げざるを得ない企業も出てきています。

これにより、既に数年勤続している先輩社員と新卒社員の賃金差が極めて小さくなるケースも見られ、報酬制度全体を見直す企業様も出てきており、実際にご相談もいただいております。

最低賃金の引き上げに伴い、利益も順調に伸びている企業であれば、報酬制度全体を見直し、賃金を引き上げることが可能です。

しかし、利益が追いついていない企業では、利益を圧迫してでも人件費を増やすか、あるいはベテラン社員を中心に人件費を抑えるといった対応を迫られるケースもあります。

このように、最低賃金の引き上げにより、玉突き的に人件費が増加し、人事制度全体の見直しが求められる状況も懸念されています。

問題3:働き控えの助長

2024年の衆議院選挙以降、年収の壁の問題が大きく取り上げられ、働き控えに対する対応が進められましたが、その効果が十分であるかは疑問が残ります。

例えば、最低賃金の引き上げに伴い、短時間労働者を対象とした社会保険の「106万円の壁」が将来的に撤廃されることが決まりました。

しかし、106万円の壁が撤廃されても、週の所定労働時間20時間の壁が依然として存在しており、最低賃金の引き上げだけでは労働力の確保に繋がらない可能性があります。

また、非短時間労働者を対象とした社会保険の130万円の壁も残存するため、最低賃金の引き上げが労働力確保にどれほど効果を発揮するかには疑問が残ります。

最低賃金の引き上げによって起こり得るトラブル例

最低賃金の引き上げに伴い、以下のようなトラブルが発生することも考えられます。

- 既存社員と新卒社員の賃金が同じになり、既存社員の離職やモチベーションの低下が起きてしまった。

- 新卒社員と既存社員の間に溝が生じ、人間関係が悪化してしまった。

- 経験豊富なベテランのモチベーションが低下してしまった。

- ベテランの退職により、知識・技術の継承が途切れてしまった。

毎月の人件費が増加したため、賞与を減らして人件費を調整した結果、

- 賞与が下がったことで離職やモチベーションの低下が起きてしまった。

- 賞与による人件費の調整が難しくなってしまった。

- 評価に対する不満が高まり、評価者と被評価者の人間関係が悪化してしまった。

- 評価者の負担が増加し、昇格意欲が低下してしまった。

- 昇格できる可能性が減り、社員のモチベーションが低下してしまった。

- 等級基準を満たすことを目的とする社員が増え、業務成果や組織への貢献に意識が向かなくなった。

おわりに

すべての企業がこうなるわけではなく、企業の経営状況や部門・人員構成、社員の意識などによっては、有効に作用する場合もあります。

しかし、最低賃金が引き上げられたからといって、場当たり的に対応すると、予想外のトラブルに見舞われる可能性があります。

トラブル例でも挙げたように、「最低賃金の引き上げ」という賃金に関わる問題は、賃金制度だけでなく、評価制度や等級制度など人事制度全体に影響を及ぼします。

場当たり的な対応はせず、人事制度の現状をしっかり分析し、制度の目的を明確にしたうえで制度改定に着手するなど、腰を据えた対応をお願いいたします。

アタックスグループは、人事制度の設計・運用に至るまで、クライアントの皆様の顕在的・潜在的な課題解決を実現できるよう、全力でサポートさせていただきます。

こちらからお気軽にご相談ください。

筆者紹介

- 株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士 コンサルタント 山之内 大

- 静岡県出身。大学院にて社会保障・労働分野を学んだ後、公務員として生活保護ケースワーカーを3年間担当。その際、「一度貧困に陥ってしまった人を救うことは難しい。社会全体を元気にするには、労働者が生き生きと働ける環境作りが必要だ」と考え転職。6年間、社会保険労務士法人にて業務に従事し、給与計算業務・年更業務・労務相談などに携わる。その後、民間企業の法務部を経て、アタックス・ヒューマン・コンサルティングに入社。現在は、「良き人が良き会社をつくる」という考えのもと、人事制度構築・労務管理支援業務等に従事している。